|

Articoli correlati: |

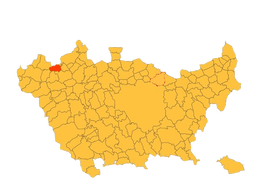

Il paese di Dairago sorge nell’alta pianura lombarda nord-occidentale, su un piano inclinato verso mezzogiorno a un’altitudine compresa tra 189 e 202 m sul livello del mare, in un territorio ancora in parte ricoperto da boschi, non lontano dai fiumi Olona (che scorre a 5 km a levante) e Ticino (distante 10 km a ponente). Il Comune ha l’estensione di 5,63 km 2 e conta 6139 abitanti (01/01/2014) situato in provincia di Milano a 32 km dal capoluogo, al confine con la provincia di Varese; le coordinate geografiche (WGS84) del municipio dairaghese sono: latitudine 45°34’08” Nord, longitudine 8°51’55” Est.

L’età antica

I primi a insediarsi nella zona di Dairago, intorno al secondo millennio a. C., appartenevano al gruppo dei Liguri, una stirpe preindoeuropea di cui rimane traccia nella fonetica del dialetto locale. Il toponimo Dairago ricorda invece l’invasione dei Celti, calati dalle Alpi nel V sec. a.C., infatti il suffisso -ago deriva dal celtico -akos, termine che era usato per indicare le proprietà terriere e che fu conservato anche dopo la conquista della zona da parte dei Romani, avvenuta nel II sec. a.C.

Di quest’ultimo periodo restano tracce nella disposizione dei campi e nella viabilità, dove si scorgono segni di “centuriazione”, ossia di quel particolare sistema romano di suddivisione del terreno secondo una scacchiera di appezzamenti regolari, che ha conferito al paesaggio agrario una fisionomia rimasta ancora oggi immutata nelle sue linee fondamentali.

All’epoca romana risalgono un’ara dedicata a Giove e diverse sepolture con corredi funebri, ritrovate presso la chiesa parrocchiale; altre tombe sono state rinvenute nel fondo denominato Casaregio.

Sul basamento del campanile di Dairago è murata una lastra di granito con due mammelle in rilievo, a testimonianza di un culto di epoca pagana. Gli abitanti hanno conservato il bassorilievo collegandolo alla dignità di capopieve goduta dalla chiesa di S. Genesio, centro di diffusione della fede cristiana e “madre” delle chiese nate nel territorio della sua pieve.

L’Alto Medioevo

Verso la fine del V sec. il Cristianesimo era riuscito ad affermarsi in tutta la campagna milanese, sorsero così le chiese battesimali o matrici che avevano giurisdizione in un ambito territoriale chiamato pieve (dal latino plebs, popolo) comprendente diverse comunità. La pieve di Dairago, come molte altre, abbracciò il territorio di un antico pagus, costituito da un certo numero di vici, ricalcando così non solo la distrettuazione romana allora esistente, ma addirittura la precedente circoscrizione di origine celtica.

All’epoca medioevale risale l’impianto urbano del centro dairaghese, dove l’abitato attorno alla chiesa plebana assume una conformazione circolare, traccia di un’antica cinta difensiva. La crescita della popolazione rese necessaria l’espansione del paese, con un nuovo insediamento verso levante dalla caratteristica struttura a “spina di pesce”, formata da vicoli che si diramano ai lati della via principale.

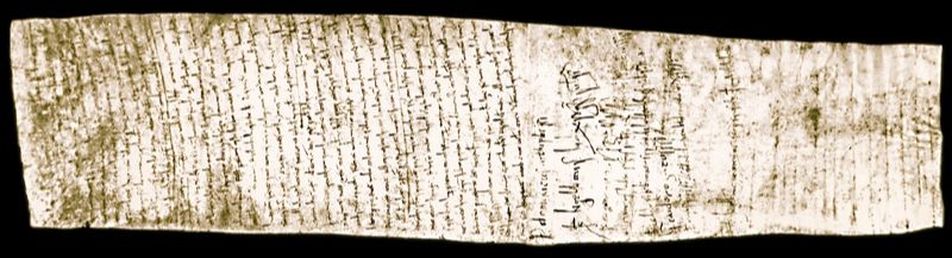

Il più antico documento pervenutoci è una pergamena risalente al giugno 922, in cui è nominato Domenico da Inveruno arciprete della chiesa di S. Genesio di Dayrago.

Col diffondersi della vita comune del clero (XI sec.) S. Genesio divenne una collegiata, ossia la residenza di un capitolo di canonici con a capo il prevosto. I canonici si recavano nelle chiese della pieve per i bisogni del culto, mentre per le funzioni più importanti, il battesimo e gli altri sacramenti, tutti i fedeli dovevano convenire nella chiesa plebana, dove erano formati anche i nuovi sacerdoti.

Quale testimonianza artistica di quei secoli, rimane la pila marmorea del fonte battesimale con quattro angeli agli angoli, forse in origine un capitello romanico istoriato, successivamente svuotato per il nuovo impiego.

Verso la fine del V sec. il Cristianesimo era riuscito ad affermarsi in tutta la campagna milanese, sorsero così le chiese battesimali o matrici che avevano giurisdizione in un ambito territoriale chiamato pieve (dal latino plebs, popolo) comprendente diverse comunità. La pieve di Dairago, come molte altre, abbracciò il territorio di un antico pagus, costituito da un certo numero di vici, ricalcando così non solo la distrettuazione romana allora esistente, ma addirittura la precedente circoscrizione di origine celtica.

All’epoca medioevale risale l’impianto urbano del centro dairaghese, dove l’abitato attorno alla chiesa plebana assume una conformazione circolare, traccia di un’antica cinta difensiva. La crescita della popolazione rese necessaria l’espansione del paese, con un nuovo insediamento verso levante dalla caratteristica struttura a “spina di pesce”, formata da vicoli che si diramano ai lati della via principale.

Il più antico documento pervenutoci è una pergamena risalente al giugno 922, in cui è nominato Domenico da Inveruno arciprete della chiesa di S. Genesio di Dayrago.

Col diffondersi della vita comune del clero (XI sec.) S. Genesio divenne una collegiata, ossia la residenza di un capitolo di canonici con a capo il prevosto. I canonici si recavano nelle chiese della pieve per i bisogni del culto, mentre per le funzioni più importanti, il battesimo e gli altri sacramenti, tutti i fedeli dovevano convenire nella chiesa plebana, dove erano formati anche i nuovi sacerdoti.

Quale testimonianza artistica di quei secoli, rimane la pila marmorea del fonte battesimale con quattro angeli agli angoli, forse in origine un capitello romanico istoriato, successivamente svuotato per il nuovo impiego.

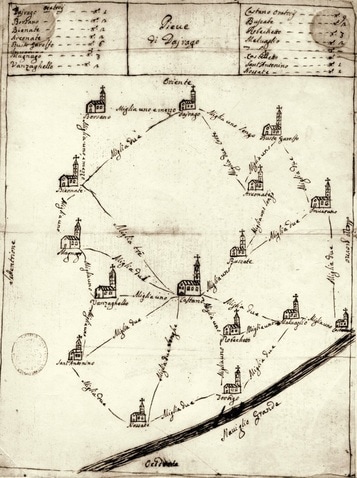

Mappa con le parrocchie della Pieve di Dairago nel 1753 (Archivio Storico Diocesano, Milano)

Mappa con le parrocchie della Pieve di Dairago nel 1753 (Archivio Storico Diocesano, Milano)

Dal Barbarossa alla fine del Medioevo

Il 9 giugno 1164 l’imperatore Federico Barbarossa nominava feudatario della pieve dairaghese Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere dell’impero. Rainaldo morì a Roma nel 1167 e proprio sulle terre infeudate al maggior sostenitore della politica dell’Imperatore, l’esercito del Barbarossa fu sconfitto nella battaglia di Legnano, combattuta il 29 maggio 1176 sui campi situati a nord-est di Dairago.

La pieve ebbe una considerevole importanza nel Medioevo sia in campo religioso sia civile.

Il Liber notitiae sanctorum Mediolani, scritto alla fine del XIII sec., elenca nella pieve dairaghese ben 46 chiese poste ad Arconate, Bienate, Borsano, Buscate, Busto Garolfo, Castano, Castelletto, Cuggiono, Dairago, Induno, Inveruno, Magnago, Nosate, Padregnano, S. Antonino, Turbigo, Villa Cortese.

La chiesa di Dairago, inizialmente l’unica parrocchia di tutto il territorio pievano, col passare dei secoli vide diminuire la propria importanza, in quanto le chiese a lei soggette divennero gradualmente sede di parrocchie autonome.

All’inizio del XV sec. il “capitolo intrinseco” della chiesa di S. Genesio era composto da 7 canonici, mentre il “capitolo estrinseco” era formato dai rettori delle 12 parrocchie della pieve: Arconate, Borsano, Buscate, Busto Garolfo, Castano (con due rettori porzionari), Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magnago, Padregnano e Turbigo.

Gli altri paesi dipendevano in campo spirituale dai centri vicini: Bienate, S. Antonino, Tornavento e Vanzaghello erano sottoposti a Magnago; Induno, Malvaglio e Robecchetto a Padregnano; Nosate a Castano, Villa Cortese a Dairago.

Il capitolo dei canonici residenti fu soppresso nel 1454 e con i redditi a esso spettanti, il 13 marzo 1455, furono erette le cappellanie di S. Alessandro e di S. Giovanni Evangelista, obbligando i cappellani a esercitare la cura d’anime a Dairago e a Villa Cortese.

Molti dei prevosti e dei canonici che si succedettero in S. Genesio dal XIV al XVI sec. appartennero alla famiglia Della Croce, una casata dairaghese da cui discese Francesco della Croce (1391-1479) prevosto di Dairago, primicerio della cattedrale e vicario dell’arcivescovo di Milano.

Il 9 giugno 1164 l’imperatore Federico Barbarossa nominava feudatario della pieve dairaghese Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere dell’impero. Rainaldo morì a Roma nel 1167 e proprio sulle terre infeudate al maggior sostenitore della politica dell’Imperatore, l’esercito del Barbarossa fu sconfitto nella battaglia di Legnano, combattuta il 29 maggio 1176 sui campi situati a nord-est di Dairago.

La pieve ebbe una considerevole importanza nel Medioevo sia in campo religioso sia civile.

Il Liber notitiae sanctorum Mediolani, scritto alla fine del XIII sec., elenca nella pieve dairaghese ben 46 chiese poste ad Arconate, Bienate, Borsano, Buscate, Busto Garolfo, Castano, Castelletto, Cuggiono, Dairago, Induno, Inveruno, Magnago, Nosate, Padregnano, S. Antonino, Turbigo, Villa Cortese.

La chiesa di Dairago, inizialmente l’unica parrocchia di tutto il territorio pievano, col passare dei secoli vide diminuire la propria importanza, in quanto le chiese a lei soggette divennero gradualmente sede di parrocchie autonome.

All’inizio del XV sec. il “capitolo intrinseco” della chiesa di S. Genesio era composto da 7 canonici, mentre il “capitolo estrinseco” era formato dai rettori delle 12 parrocchie della pieve: Arconate, Borsano, Buscate, Busto Garolfo, Castano (con due rettori porzionari), Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magnago, Padregnano e Turbigo.

Gli altri paesi dipendevano in campo spirituale dai centri vicini: Bienate, S. Antonino, Tornavento e Vanzaghello erano sottoposti a Magnago; Induno, Malvaglio e Robecchetto a Padregnano; Nosate a Castano, Villa Cortese a Dairago.

Il capitolo dei canonici residenti fu soppresso nel 1454 e con i redditi a esso spettanti, il 13 marzo 1455, furono erette le cappellanie di S. Alessandro e di S. Giovanni Evangelista, obbligando i cappellani a esercitare la cura d’anime a Dairago e a Villa Cortese.

Molti dei prevosti e dei canonici che si succedettero in S. Genesio dal XIV al XVI sec. appartennero alla famiglia Della Croce, una casata dairaghese da cui discese Francesco della Croce (1391-1479) prevosto di Dairago, primicerio della cattedrale e vicario dell’arcivescovo di Milano.

Ritratto di Alfonso Gonzaga marchese di Castel Goffredo, signore della Pieve di Dairago (1567-1570) e feudatario di Vanzaghello (1570-1592) (Kunsthistorisches Museum, Vienna)

Ritratto di Alfonso Gonzaga marchese di Castel Goffredo, signore della Pieve di Dairago (1567-1570) e feudatario di Vanzaghello (1570-1592) (Kunsthistorisches Museum, Vienna)

L’età moderna

Dopo l’arrivo degli Spagnoli, il feudo della pieve di Dairago fu venduto a Castellano Maggi il 2 ottobre 1538; successivamente passò in eredità al nipote Cesare Maggi e poi alla figlia di questi Ippolita, moglie del marchese Alfonso Gonzaga di Castel Goffredo, che a sua volta vendette il feudo a Giovanni Battista Arconati l’11 marzo 1570.

In seguito ad una controversia con gli eredi Arconati, la Regia Camera riprese il feudo, concedendolo il 16 maggio 1652 a Giovanni Battista Lossetti di Vogogna. Col passare degli anni i Lossetti posero in vendita molte località della pieve, così che solo Dairago, Inveruno e Furato rimasero sotto la loro giurisdizione fino alla soppressione del potere feudale, alla fine del XVIII sec.

Dall’esame delle mappe catastali del 1722 è possibile conoscere la passata organizzazione del territorio di Dairago, che risultava per il 60% coltivato a vigneto, aratorio avitato o vigna con moroni, dove si produceva un vino annoverato tra i più pregevoli del Milanese. Nella seconda metà dell’Ottocento le malattie della vite (oidio, peronospora e fillossera) distrussero i vigneti, per cui l’economia locale si ridusse alla coltivazione dei cereali e all’allevamento dei bachi da seta.

La parte occidentale del territorio comunale era coperta da una vasta brughiera, propaggine meridionale di quella di Gallarate, trasformata nell’Ottocento in pineta e poi disboscata durante l’ultimo conflitto; oggi è ricoperta da boschi di robinia, mista ad altre latifoglie.

Dalla fine del Medioevo, Dairago non conobbe nessuno sviluppo né urbanistico né demografico; rimasta fino all’inizio del XIX secolo con meno di 500 abitanti, venne a essere uno dei centri minori della sua stessa pieve.

Dopo l’arrivo degli Spagnoli, il feudo della pieve di Dairago fu venduto a Castellano Maggi il 2 ottobre 1538; successivamente passò in eredità al nipote Cesare Maggi e poi alla figlia di questi Ippolita, moglie del marchese Alfonso Gonzaga di Castel Goffredo, che a sua volta vendette il feudo a Giovanni Battista Arconati l’11 marzo 1570.

In seguito ad una controversia con gli eredi Arconati, la Regia Camera riprese il feudo, concedendolo il 16 maggio 1652 a Giovanni Battista Lossetti di Vogogna. Col passare degli anni i Lossetti posero in vendita molte località della pieve, così che solo Dairago, Inveruno e Furato rimasero sotto la loro giurisdizione fino alla soppressione del potere feudale, alla fine del XVIII sec.

Dall’esame delle mappe catastali del 1722 è possibile conoscere la passata organizzazione del territorio di Dairago, che risultava per il 60% coltivato a vigneto, aratorio avitato o vigna con moroni, dove si produceva un vino annoverato tra i più pregevoli del Milanese. Nella seconda metà dell’Ottocento le malattie della vite (oidio, peronospora e fillossera) distrussero i vigneti, per cui l’economia locale si ridusse alla coltivazione dei cereali e all’allevamento dei bachi da seta.

La parte occidentale del territorio comunale era coperta da una vasta brughiera, propaggine meridionale di quella di Gallarate, trasformata nell’Ottocento in pineta e poi disboscata durante l’ultimo conflitto; oggi è ricoperta da boschi di robinia, mista ad altre latifoglie.

Dalla fine del Medioevo, Dairago non conobbe nessuno sviluppo né urbanistico né demografico; rimasta fino all’inizio del XIX secolo con meno di 500 abitanti, venne a essere uno dei centri minori della sua stessa pieve.

Dalla rivoluzione francese all’unità

Con l’arrivo in Italia di Napoleone e le conseguenti riforme politiche, fu abolita la pieve come circoscrizione civile; il territorio della nuova Repubblica Cisalpina venne diviso in dipartimenti e il 4 germinale anno VI (24 marzo 1798) fu stabilita la divisione di questi in distretti: i paesi dell’antica pieve civile di Dairago costituirono il Distretto di Cuggiono Maggiore. L’ordinamento territoriale venne però rivisto numerose volte, sia in epoca repubblicana sia alla nascita del Regno Italico.

Dopo la restaurazione del dominio austriaco in Lombardia, i distretti furono mantenuti e il “compartimento territoriale” del 1° maggio 1816 incluse nella Provincia di Milano il Distretto XIV di Cuggiono Maggiore, residenza dell’Imperiale Regio Commissario distrettuale.

Nel nuovo compartimento, posto in funzione il 31 marzo 1854, tale distretto divenne l’XI della stessa provincia; finché con la legge Rattazzi del 23 ottobre 1859 il distretto cambiò nome in Mandamento di Cuggiono, appartenente al Circondario di Abbiategrasso, sede del sottoprefetto. Mandamenti e circondari furono aboliti con la riforma amministrativa compiuta nel ventennio fascista.

Il Comune di Dairago fu abolito in seguito alla “Legge sull’Amministrazione Comunale e Provinciale” del 20 marzo 1865, perché di popolazione inferiore ai 1500 abitanti. Infatti con Regio Decreto 24 dicembre 1868 il comune fu soppresso e aggregato prima a Busto Garolfo e quindi con successivo R.D. 7 luglio 1869 unito ad Arconate; solo il 24 dicembre 1957 Dairago riebbe l’autonomia amministrativa.

Dalla pieve al decanato

In campo religioso, al Concilio di Trento risale il rafforzamento dell’istituto del vicariato foraneo, ma nella diocesi di Milano il card. Carlo Borromeo fece coincidere il territorio del vicariato con quello plebano e, di norma, la carica di vicario fu conferita agli stessi prevosti.

Nel 1623 Cuggiono divenne sede di arcipretura e in seguito, per porre fine a lunghe contese con i prevosti, fu stralciata dal vicariato di Dairago. Nel 1836 si staccò anche Castelletto, mentre nel 1903 vennero separate le parrocchie di Buscate, Castano, Inveruno, Malvaglio, Nosate, Robecchetto, S. Antonino, Turbigo e Vanzaghello; nel 1925 fu staccato Busto Garolfo e nel 1953 Borsano. Dairago rimase con le sole parrocchie di Arconate, Bienate, Magnago e Villa Cortese fino al 1972, quando nella diocesi di Milano fu abolito l’antico ordinamento pievano per formare i nuovi decanati.

Il Novecento

Il passaggio dall’Ottocento al Novecento rappresentò per Dairago il trapasso dalla civiltà contadina a quella industriale. Molti furono i cambiamenti di quel periodo: la vecchia nobiltà vendette case e terreni, i grandi possedimenti si frantumarono, i coloni di ieri divennero i piccoli proprietari di oggi, i palazzi degradarono a case contadine.

Contemporaneamente il notevole sviluppo industriale, tessile e meccanico, dei vicini centri di Busto Arsizio e Legnano, creò il pendolarismo della manodopera locale e spinse buona parte della popolazione attiva ad abbandonare l’agricoltura per passare all’industria; col tempo anche a Dairago sorsero piccole industrie e imprese artigianali.

Con l’arrivo in Italia di Napoleone e le conseguenti riforme politiche, fu abolita la pieve come circoscrizione civile; il territorio della nuova Repubblica Cisalpina venne diviso in dipartimenti e il 4 germinale anno VI (24 marzo 1798) fu stabilita la divisione di questi in distretti: i paesi dell’antica pieve civile di Dairago costituirono il Distretto di Cuggiono Maggiore. L’ordinamento territoriale venne però rivisto numerose volte, sia in epoca repubblicana sia alla nascita del Regno Italico.

Dopo la restaurazione del dominio austriaco in Lombardia, i distretti furono mantenuti e il “compartimento territoriale” del 1° maggio 1816 incluse nella Provincia di Milano il Distretto XIV di Cuggiono Maggiore, residenza dell’Imperiale Regio Commissario distrettuale.

Nel nuovo compartimento, posto in funzione il 31 marzo 1854, tale distretto divenne l’XI della stessa provincia; finché con la legge Rattazzi del 23 ottobre 1859 il distretto cambiò nome in Mandamento di Cuggiono, appartenente al Circondario di Abbiategrasso, sede del sottoprefetto. Mandamenti e circondari furono aboliti con la riforma amministrativa compiuta nel ventennio fascista.

Il Comune di Dairago fu abolito in seguito alla “Legge sull’Amministrazione Comunale e Provinciale” del 20 marzo 1865, perché di popolazione inferiore ai 1500 abitanti. Infatti con Regio Decreto 24 dicembre 1868 il comune fu soppresso e aggregato prima a Busto Garolfo e quindi con successivo R.D. 7 luglio 1869 unito ad Arconate; solo il 24 dicembre 1957 Dairago riebbe l’autonomia amministrativa.

Dalla pieve al decanato

In campo religioso, al Concilio di Trento risale il rafforzamento dell’istituto del vicariato foraneo, ma nella diocesi di Milano il card. Carlo Borromeo fece coincidere il territorio del vicariato con quello plebano e, di norma, la carica di vicario fu conferita agli stessi prevosti.

Nel 1623 Cuggiono divenne sede di arcipretura e in seguito, per porre fine a lunghe contese con i prevosti, fu stralciata dal vicariato di Dairago. Nel 1836 si staccò anche Castelletto, mentre nel 1903 vennero separate le parrocchie di Buscate, Castano, Inveruno, Malvaglio, Nosate, Robecchetto, S. Antonino, Turbigo e Vanzaghello; nel 1925 fu staccato Busto Garolfo e nel 1953 Borsano. Dairago rimase con le sole parrocchie di Arconate, Bienate, Magnago e Villa Cortese fino al 1972, quando nella diocesi di Milano fu abolito l’antico ordinamento pievano per formare i nuovi decanati.

Il Novecento

Il passaggio dall’Ottocento al Novecento rappresentò per Dairago il trapasso dalla civiltà contadina a quella industriale. Molti furono i cambiamenti di quel periodo: la vecchia nobiltà vendette case e terreni, i grandi possedimenti si frantumarono, i coloni di ieri divennero i piccoli proprietari di oggi, i palazzi degradarono a case contadine.

Contemporaneamente il notevole sviluppo industriale, tessile e meccanico, dei vicini centri di Busto Arsizio e Legnano, creò il pendolarismo della manodopera locale e spinse buona parte della popolazione attiva ad abbandonare l’agricoltura per passare all’industria; col tempo anche a Dairago sorsero piccole industrie e imprese artigianali.

Chiesa della Madonna in Campagna

Chiesa della Madonna in Campagna

Le Chiese

Durante gli scavi archeologici, effettuati nell’estate 1997 sotto il pavimento della parrocchiale di San Genesio, è venuto in luce un piccolo sacello presumibilmente pagano, trasformato dopo l’evangelizzazione di Dairago in edificio paleocristiano, forse il primitivo battistero della pieve, di cui si è conservata la base circolare coperta da ciottoli e qualche frammento del pavimento marmoreo. All’esterno del sacello sono state rinvenute numerose tombe coeve, che individuano un’intera area sacra.

Di notevole interesse, è stata la scoperta delle fondamenta appartenenti all’abside semicircolare, alle pareti della navata e al fronte della chiesa romanica, anteriore al Mille e diretta a oriente dove sorge il Sole, in senso opposto all’edificio attuale. All’interno si stendevano diversi strati di pavimentazione in terra battuta o in cocciopesto, disseminati di sepolture.

L’edificio sacro medioevale fu prolungato a partire dal 1877, costruendo una nuova campata verso ponente, il presbiterio con il coro e la sacrestia sul fianco meridionale, l’orientamento della chiesa fu quindi rovesciato.

Durante gli scavi archeologici, effettuati nell’estate 1997 sotto il pavimento della parrocchiale di San Genesio, è venuto in luce un piccolo sacello presumibilmente pagano, trasformato dopo l’evangelizzazione di Dairago in edificio paleocristiano, forse il primitivo battistero della pieve, di cui si è conservata la base circolare coperta da ciottoli e qualche frammento del pavimento marmoreo. All’esterno del sacello sono state rinvenute numerose tombe coeve, che individuano un’intera area sacra.

Di notevole interesse, è stata la scoperta delle fondamenta appartenenti all’abside semicircolare, alle pareti della navata e al fronte della chiesa romanica, anteriore al Mille e diretta a oriente dove sorge il Sole, in senso opposto all’edificio attuale. All’interno si stendevano diversi strati di pavimentazione in terra battuta o in cocciopesto, disseminati di sepolture.

L’edificio sacro medioevale fu prolungato a partire dal 1877, costruendo una nuova campata verso ponente, il presbiterio con il coro e la sacrestia sul fianco meridionale, l’orientamento della chiesa fu quindi rovesciato.

Chiesa di San Genesio

Chiesa di San Genesio

I lavori di ampliamento della prepositurale terminarono nel 1888, dopo la costruzione della nuova capriata del tetto, nonché la realizzazione dell’attuale facciata, in sostituzione della precedente abside. Il campanile moderno fu innalzato tra il 1891 e il 1892.

Del primitivo complesso religioso della pieve non rimane nulla, dopo la demolizione dell’antica e ampia canonica situata a settentrione della chiesa e delle vecchie abitazioni circostanti abbattute nell’ultimo ventennio.

Luogo di particolare devozione è la chiesa della Madonna in Campagna, che si trova ai limiti del paese; edificata nel 1522, fu dotata di sacrestia nel 1751, delil pronao nel 1937 e del campanile alla fine dell’ultima guerra. Svolge la funzione di pala d’altare un affresco quattrocentesco raffigurante la Madonna del Latte, forse appartenente alla chiesa di S. Nazaro, che sorgeva al posto di quella attuale. Notevoli sono il paliotto in cuoio bulinato e decorato, con al centro l’immagine della Madonna dell’Aiuto, pregevole prodotto dell’arte veneta del Settecento, nonché gli affreschi sulle pareti datati 1551 e 1674.

La torre Lampugnani e il vecchio Municipio

La torre Lampugnani e il vecchio Municipio

Case e palazzi

Dell’antico nucleo abitativo del paese, che si trova per lo più in condizioni di notevole degrado, restano diverse “corti”, strutturate con stanze e rustici dislocati lungo il perimetro di uno spazio centrale aperto.

Tra gli edifici che mostrano nella loro tipologia un’origine gentilizia, il più insigne è il cosiddetto Camaóón, costruito nel 1550 dal nobile Giovanni Francesco Casati sul luogo dell’antica domus magna dei Della Croce, di cui conserva l’ampia cantina. Questo palazzo è stato per secoli al centro di una sorta di terrore popolare di cui rimangono echi nella tradizione orale, originato da scelleratezze e prepotenze compiuti dai proprietari. Dopo i recenti lavori di ristrutturazione (1993), sulle pareti esterne restano parte degli affreschi datati 1566, nei quali si legge il motto “forse che sì, forse che no” adottato da Vincenzo Gonzaga duca di Mantova.L’edificio è un monumento nazionale vincolato dal 1979.

Un’altra costruzione di notevole interesse è la torre belvedere edificata nel 1812 dal patrizio milanese Luigi Lampugnani, che domina i due cortili appartenuti alla nobile casata Lampugnani, legata a Dairago dall’epoca medioevale fino all’inizio del Novecento. Ai piedi della torre si apre un elegante portale di gusto rinascimentale;sulla vera ottagonale del pozzo, in mezzo al cortile più moderno, è incisa la data 1898, ai lati si aprivano in origine due portichetti, ornati da rilievi, sostenuti da colonne granitiche.

Lungo un fianco della Via Fiume si snoda un cortile originariamente munito di porticati a colonne, appartenuto alla famiglia Corti, che conserva un’ampia cantina “da vino” del 700, come precisano le scritte poste all’ingresso. Sull’altro fianco della stessa via si trova il giardino in cui sorgeva la villa dei baroni Castelli, poi appartenuta ai Tosi-Besana e infine demolita.

Ancora in Via Fiume sopra un muro sgretolato, sono stati scoperti i frammenti di pregevoli pitture dell’inizio del Quattrocento, che costituiscono l’ultima traccia della residenza affrescata della nobile famiglia Vismara, ricordata solo dal suo stemma. Nel 1996 alcuni lacerti delle pitture sono stati strappati e restaurati.

Dell’antico nucleo abitativo del paese, che si trova per lo più in condizioni di notevole degrado, restano diverse “corti”, strutturate con stanze e rustici dislocati lungo il perimetro di uno spazio centrale aperto.

Tra gli edifici che mostrano nella loro tipologia un’origine gentilizia, il più insigne è il cosiddetto Camaóón, costruito nel 1550 dal nobile Giovanni Francesco Casati sul luogo dell’antica domus magna dei Della Croce, di cui conserva l’ampia cantina. Questo palazzo è stato per secoli al centro di una sorta di terrore popolare di cui rimangono echi nella tradizione orale, originato da scelleratezze e prepotenze compiuti dai proprietari. Dopo i recenti lavori di ristrutturazione (1993), sulle pareti esterne restano parte degli affreschi datati 1566, nei quali si legge il motto “forse che sì, forse che no” adottato da Vincenzo Gonzaga duca di Mantova.L’edificio è un monumento nazionale vincolato dal 1979.

Un’altra costruzione di notevole interesse è la torre belvedere edificata nel 1812 dal patrizio milanese Luigi Lampugnani, che domina i due cortili appartenuti alla nobile casata Lampugnani, legata a Dairago dall’epoca medioevale fino all’inizio del Novecento. Ai piedi della torre si apre un elegante portale di gusto rinascimentale;sulla vera ottagonale del pozzo, in mezzo al cortile più moderno, è incisa la data 1898, ai lati si aprivano in origine due portichetti, ornati da rilievi, sostenuti da colonne granitiche.

Lungo un fianco della Via Fiume si snoda un cortile originariamente munito di porticati a colonne, appartenuto alla famiglia Corti, che conserva un’ampia cantina “da vino” del 700, come precisano le scritte poste all’ingresso. Sull’altro fianco della stessa via si trova il giardino in cui sorgeva la villa dei baroni Castelli, poi appartenuta ai Tosi-Besana e infine demolita.

Ancora in Via Fiume sopra un muro sgretolato, sono stati scoperti i frammenti di pregevoli pitture dell’inizio del Quattrocento, che costituiscono l’ultima traccia della residenza affrescata della nobile famiglia Vismara, ricordata solo dal suo stemma. Nel 1996 alcuni lacerti delle pitture sono stati strappati e restaurati.

|

Link al sito del Comune di Dairago

http://www.comune.dairago.mi.it |