|

Articoli correlati: |

|

Un saggio del canadese Gregory Hanlon (edito da Leg), su un episodio della Guerra dei Trent'anni. La Battaglia di Tornavento trascurato dagli studiosi Italiani. Articolo del Corriere della Sera a cura di Paolo Mieli. |

La battaglia di Tornavento del 1636

I Comandanti

Quadro originale della battaglia di Tornavento

Quadro originale della battaglia di Tornavento

Strategia e tattica

Sintesi dell'omonimo contributo pubblicato in AA.Vv., 11 Ticino.

Strutture, storia e società nel territorio tra Oleggio e Lonate Pozzolo, Gavirate, 1989.

Gli storici europei della guerra dei Trent'anni appaiono restii a concedere al teatro italiano un' attenzione di qualche vivacità; è ben noto, d'altra parte, che la Francia, allorché fu costretta ad entrare direttamente nel conflitto dal 1635, dopo il rapido calo della potenza militare svedese (il suo migliore alleato in Germania), pur alimentando le operazioni contro le terre spagnole della Lombardia, non parve eccessivamente interessata ad effettuare consistenti conquiste territoriali, quanto a tenere impegnate in Italia grosse unità avversarie; senza tale iniziativa, molti tercios spagnoli e napoletani sarebbero stati inviati sul teatro delle Fiandre e della Franca Contea a fronteggiare le spinte offensive delle armate di Luigi XlII.

In quest'ottica di carattere strategico la Francia riuscì ad attrarre il Duca di Savoia, Vittorio Amedeo I, in un' alleanza offensiva pour la conquete du Duché de Milan, stipulata l'11 luglio 1635 a Rivoli. Tuttavia la forza del contingente francese da inviare in Lombardia al comando del maresciallo Carlo de Créqui non superò gli 8000 uomini, mentre le clausole del trattato appena firmato contemplavano un corpo di 12.000 uomini a piedi e 1500 cavalieri.

Per la campagna operativa del 1636 lo stato maggiore alleato aveva deciso una energica puntata al cuore del Ducato milanese da effettuarsi lungo due direttrici: da Nord verso Sud (Duca di Rohan); da Ovest verso Est (Duca di Savoia ed alleati). Era il progetto operativo che Vittorio Amedeo aveva caldeggiato fin dall'inizio del conflitto; il congiungimento dei due corpi d'esercito attorno a Milano avrebbe seriamente minacciato l'intero dominio lombardo e compromesso le resistenze degli Spagnoli. Purtroppo un nuovo fattore contrario a quell' offensiva generale fu rappresentato dal tentennamento e poi dalla defezione dell'intero contingente parmense. Il Duca Odoardo Farnese, giovane principe impulsivo, impreparato e borioso, premuto da un lato a ritirarsi dall'alleanza da parte di una missione inviatagli da Papa Urbano VIII, preoccupato dall'altro dalle serie minacce d'invasione delle sue terre da parte degli Spagnoli, si rivelò gregario infido, indocile e pertanto pericoloso per l'efficienza militare dei Collegati. Impossibilitato a fare affidamento sul corpo parmense Vittorio Amedeo dovette cosÌ pianificare un'avanzata limitata sul territorio lombardo, fidando tuttavia nell’azione concomitante del Duca di Rohan, le cui avanguardie si erano avvicinate a Lecco.

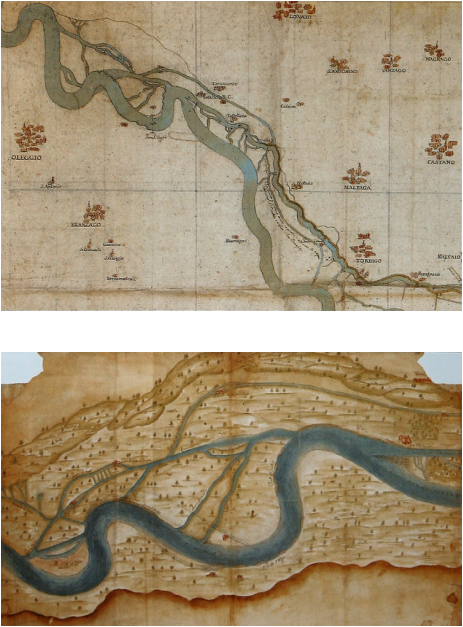

Carte seicentesche dei dintorni di Tornavento:

da Oleggio a Castano, da Lonate a Turbigo (sopra)

La valle del Ticino con l'incile del Naviglio Grande e, in alto a destra, l'abitato di Tornavento

Carte seicentesche dei dintorni di Tornavento:

da Oleggio a Castano, da Lonate a Turbigo (sopra)

La valle del Ticino con l'incile del Naviglio Grande e, in alto a destra, l'abitato di Tornavento

La conquista di Oleggio, a Nord di Novara, fu il primo obiettivo sostanzioso degli alleati; questi erano entrati nel Novarese, il settore più occidentale del Ducato lombardo, zona pianeggiante, fertile, ricca d'acque, ristretta tra i corsi dei fiumi Sesia e Ticino. In questa fase avvenne il breve investimento e la presa del castello di Fontaneto.

È ora il momento di gettare lo sguardo sulla località di Tornavento e sul corso del Ticino, appena al di sotto dell'altura che lo identifica. Il fronte collinare che si eleva con una certa regolarità lungo la sponda sinistra del fiume ha un dominio di circa cinquanta metri sul livello dell’acqua e sulla campagna della sponda destra. Riportandoci a quei giorni di giugno del 1636, la posizione naturale della collina di Tornavento doveva incutere un certo senso di insicurezza e di timore nelle avanguardie dell'esercito franco-sabaudo in avvicinamento. Anche se le armi dell'epoca non avevano braccio sufficiente per battere la sponda destra del Ticino (un moschetto su cavalletto, ben postato, poteva colpire obiettivi distanti al massimo 150-200 metri) l'artiglieria da battaglia aveva invece questa possibilità. Ma vi era di più: il ciglio superiore del rilievo collinare era, come è presumibile, coperto di vegetazione bassa e cespugliosa; ben nascosto dietro la verde cortina, un corpo di truppe spagnole avrebbe potuto gettarsi d'improvviso sulle forze avversarie durante la crisi dell' attraversamento del fiume, batterle con fuoco efficace di moschetti e di artiglieria, scompaginarle e costringerle a ripassare il corso d'acqua.

La mancata iniziativa delle truppe del marchese di Leganes, fin dal 14 di giugno (giorno in cui le forze del Créqui passarono il Ticino) lascia ancor oggi perplessi su questa madornale lacuna tattica degli Spagnoli: quella di non aver difeso, con il vantaggio del terreno, ben due ostacoli naturali, il fiume ed il ciglione collinare. Lunica plausibile scusante, non potendosi ammettere la mancata informazione dei movimenti dei Collegati, è che il Governatore del Milanese non avesse, in quella giornata, forze sufficienti ed a portata di mano per effettuare quell'azione. Viene qui da riflettere che nell' armata spagnola esistevano già, a quell' epoca, i «dragoni», truppe atte a combattere a piedi ed in grado di spostarsi velocemente a cavallo.

Veniamo ora ad un altro modesto episodio che può essere fonte di dubbio e di perplessità: l'avvicinamento alla sponda destra di alcuni soldati francesi vestiti «alla spagnola»; costoro avrebbero ingannato l'uomo del traghetto (o «porto di Oleggio») sul Ticino, convincendolo ad avvicinarsi alla loro parte e a traghettarli sulla riva opposta. Nell'anno 1636 ed ancora per alcuni decenni gli eserciti europei (eccettuate le «guardie del corpo» e i reparti speciali) erano privi di uniformi o di assise regolamentari. Se ne conclude che lo stratagemma della «casacca rossa» alla spagnola, indossata da quei soldati francesi per ingannare il barcaiolo, è di dubbia credibilità; è assai più probabile che costoro si siano cinti alla vita o in bandoliera una sciarpa rossa (colore tradizionale spagnolo) e che abbiano interpellato il civile a distanza parlando in spagnolo o in lombardo.

Quando l’imprudente barcaiolo si accostò alla sponda destra, fu per lui troppo tardi accorgersi dell’inganno tesogli, perché venne ucciso e il suo natante catturato.

La ruse ordita dai Francesi può essere stata motivata anche dalla convinzione che altre persone fossero presenti nella zona del «porto» sia al livello dell’acqua. sia sul ciglione della sponda sinistra, pronte a dare l'allarme.

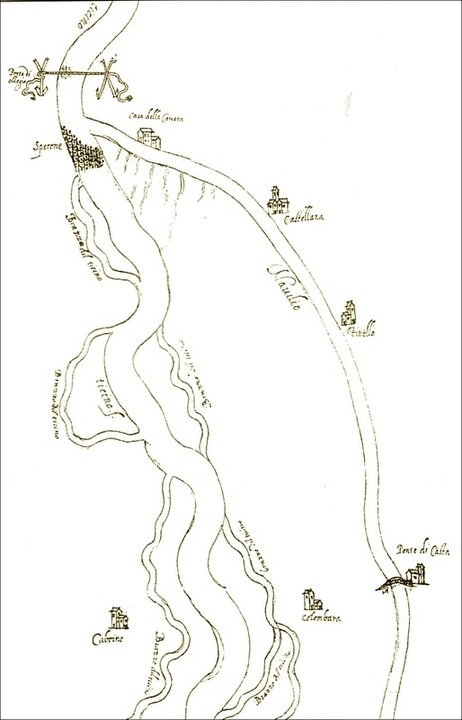

Il successivo episodio del rapido traghettamento del primo contingente francese sulla sinistra del Ticino apparve un vero colpo di fortuna: le truppe del Créqui dovettero compiere non meno di 50-60 passaggi del fiume per trasportare un corpo a cavallo di 500 uomini. In secondo tempo i Francesi si impadronirono della «Casa della Camera», il particolare edificio per il controllo del traffico fluviale sul Ticino e la regolazione di quello diretto a Milano lungo il Naviglio Grande, la celebre via d'acqua artificiale che si stacca dal Ticino all'altezza dello «Sperone». Azione necessaria per il blocco della navigazione verso la piana di Abbiategrasso e di Milano e, notiamo, anche per neutralizzare eventuali trasponi di artiglierie e di munizioni da pane degli Spagnoli lungo quella via d'acqua.

In questi frangenti, secondo le narrazioni di alcuni storici, pare che milizie di Lonate e di Gallarate abbiano impegnato gli invasori per molte ore sopra il ciglione, non riuscendo tuttavia a respingerli ed essendo infine costrette a ritirarsi. Padroni ormai di entrambe le sponde del Ticino, gli uomini del Créqui si attestarono sull'alto del ciglione di Tornavento; il getto di un ponte di barche aveva garantito l'afflusso di forze considerevoli e per giunta aveva assicurato che, in caso di offensiva spagnola e di un conseguente ripiegamento verso il fiume, i Francesi non sarebbero stati serrati contro la sponda sinistra, ma avrebbero potuto gettarsi nel Novarese, dove erano le loro basi logistiche ed i loro depositi.

L’alta pianura che si stacca dal ciglione e volge, con andamento pressoché uniforme verso Oriente, era ed è tuttora una vasta brughiera; singolare è il contrasto, infatti, con la pianura novarese, irrigua, fitta di coltivazioni, ridente e popolata. Non è difficile immaginare la prospettiva nel 1636 di quella fascia di terreno di brughiera che termina bruscamente, a terrazza, sull' alveo del Ticino; una plaga con scarsa vegetazione, con poche strade, nella quale i centri abitati rappresentavano macchie di ancor modesti fabbricati, isolate nella pianura; salvo Lonate Pozzolo, che dista quattro chilometri da Tornavento, tutti gli altri centri a Settentrione ed a Meridione sono maggiormente staccati dal ciglione già descritto. L’esercito francese, allorché si consolidò in forze sopra e lungo quel ciglione, aveva dinnanzi a sé, verso Oriente, una pianura di facile osservazione, di buon campo di tiro, ben percorribile a piedi e a cavallo, quasi libera da abiraci per una notevole profondirà.

Non si può criticare il fatto e in quella prima settimana di invasione della zona le truppe del Créqui non abbiano allargato l'occupazione, non si siano sIstemate con carattere duraturo in alcuno di quei centri abitati.

Nessuno di questi aveva infatti strutture idonee ad essere fortificato; al contrario, un distaccamento messo a presidio in uno di quei centri avrebbe potuto d'improvviso trovarsi in condizione critica a causa di puntate della cavalleria e soprattutto dei dragoni spagnoli.

L’assenza o quasi di reazione da parte delle forze spagnole indusse il maresciallo de Créqui a sospettare di un tranello del marchese di Leganes: troppo facile era stato l'attraversamento (non il forzamento) del Ticino, troppo favorevole il consolidamento sull' alto del ciglione della sponda sinistra del fiume e la neutralizzazione del Naviglio Grande. Per queste ragioni e per il naturale istinto dei Francesi a dilagare in cerca di bottino, il Créqui spedì grosse formazioni a cavallo in ricognizione sui centri abitati della brughiera. Da autori che hanno scritto diffusamente su questa fase dell'invasione francese in Lombardia (e pertanto non ci ripetiamo) si apprende dei grandi guasti e saccheggi che molti villaggi subirono per causa dei Francesi, del vivo spavento prodottosi nella popolazione, che abbandonò in massa le case fuggendo in direzione di Milano.

È ora il momento di gettare lo sguardo sulla località di Tornavento e sul corso del Ticino, appena al di sotto dell'altura che lo identifica. Il fronte collinare che si eleva con una certa regolarità lungo la sponda sinistra del fiume ha un dominio di circa cinquanta metri sul livello dell’acqua e sulla campagna della sponda destra. Riportandoci a quei giorni di giugno del 1636, la posizione naturale della collina di Tornavento doveva incutere un certo senso di insicurezza e di timore nelle avanguardie dell'esercito franco-sabaudo in avvicinamento. Anche se le armi dell'epoca non avevano braccio sufficiente per battere la sponda destra del Ticino (un moschetto su cavalletto, ben postato, poteva colpire obiettivi distanti al massimo 150-200 metri) l'artiglieria da battaglia aveva invece questa possibilità. Ma vi era di più: il ciglio superiore del rilievo collinare era, come è presumibile, coperto di vegetazione bassa e cespugliosa; ben nascosto dietro la verde cortina, un corpo di truppe spagnole avrebbe potuto gettarsi d'improvviso sulle forze avversarie durante la crisi dell' attraversamento del fiume, batterle con fuoco efficace di moschetti e di artiglieria, scompaginarle e costringerle a ripassare il corso d'acqua.

La mancata iniziativa delle truppe del marchese di Leganes, fin dal 14 di giugno (giorno in cui le forze del Créqui passarono il Ticino) lascia ancor oggi perplessi su questa madornale lacuna tattica degli Spagnoli: quella di non aver difeso, con il vantaggio del terreno, ben due ostacoli naturali, il fiume ed il ciglione collinare. Lunica plausibile scusante, non potendosi ammettere la mancata informazione dei movimenti dei Collegati, è che il Governatore del Milanese non avesse, in quella giornata, forze sufficienti ed a portata di mano per effettuare quell'azione. Viene qui da riflettere che nell' armata spagnola esistevano già, a quell' epoca, i «dragoni», truppe atte a combattere a piedi ed in grado di spostarsi velocemente a cavallo.

Veniamo ora ad un altro modesto episodio che può essere fonte di dubbio e di perplessità: l'avvicinamento alla sponda destra di alcuni soldati francesi vestiti «alla spagnola»; costoro avrebbero ingannato l'uomo del traghetto (o «porto di Oleggio») sul Ticino, convincendolo ad avvicinarsi alla loro parte e a traghettarli sulla riva opposta. Nell'anno 1636 ed ancora per alcuni decenni gli eserciti europei (eccettuate le «guardie del corpo» e i reparti speciali) erano privi di uniformi o di assise regolamentari. Se ne conclude che lo stratagemma della «casacca rossa» alla spagnola, indossata da quei soldati francesi per ingannare il barcaiolo, è di dubbia credibilità; è assai più probabile che costoro si siano cinti alla vita o in bandoliera una sciarpa rossa (colore tradizionale spagnolo) e che abbiano interpellato il civile a distanza parlando in spagnolo o in lombardo.

Quando l’imprudente barcaiolo si accostò alla sponda destra, fu per lui troppo tardi accorgersi dell’inganno tesogli, perché venne ucciso e il suo natante catturato.

La ruse ordita dai Francesi può essere stata motivata anche dalla convinzione che altre persone fossero presenti nella zona del «porto» sia al livello dell’acqua. sia sul ciglione della sponda sinistra, pronte a dare l'allarme.

Il successivo episodio del rapido traghettamento del primo contingente francese sulla sinistra del Ticino apparve un vero colpo di fortuna: le truppe del Créqui dovettero compiere non meno di 50-60 passaggi del fiume per trasportare un corpo a cavallo di 500 uomini. In secondo tempo i Francesi si impadronirono della «Casa della Camera», il particolare edificio per il controllo del traffico fluviale sul Ticino e la regolazione di quello diretto a Milano lungo il Naviglio Grande, la celebre via d'acqua artificiale che si stacca dal Ticino all'altezza dello «Sperone». Azione necessaria per il blocco della navigazione verso la piana di Abbiategrasso e di Milano e, notiamo, anche per neutralizzare eventuali trasponi di artiglierie e di munizioni da pane degli Spagnoli lungo quella via d'acqua.

In questi frangenti, secondo le narrazioni di alcuni storici, pare che milizie di Lonate e di Gallarate abbiano impegnato gli invasori per molte ore sopra il ciglione, non riuscendo tuttavia a respingerli ed essendo infine costrette a ritirarsi. Padroni ormai di entrambe le sponde del Ticino, gli uomini del Créqui si attestarono sull'alto del ciglione di Tornavento; il getto di un ponte di barche aveva garantito l'afflusso di forze considerevoli e per giunta aveva assicurato che, in caso di offensiva spagnola e di un conseguente ripiegamento verso il fiume, i Francesi non sarebbero stati serrati contro la sponda sinistra, ma avrebbero potuto gettarsi nel Novarese, dove erano le loro basi logistiche ed i loro depositi.

L’alta pianura che si stacca dal ciglione e volge, con andamento pressoché uniforme verso Oriente, era ed è tuttora una vasta brughiera; singolare è il contrasto, infatti, con la pianura novarese, irrigua, fitta di coltivazioni, ridente e popolata. Non è difficile immaginare la prospettiva nel 1636 di quella fascia di terreno di brughiera che termina bruscamente, a terrazza, sull' alveo del Ticino; una plaga con scarsa vegetazione, con poche strade, nella quale i centri abitati rappresentavano macchie di ancor modesti fabbricati, isolate nella pianura; salvo Lonate Pozzolo, che dista quattro chilometri da Tornavento, tutti gli altri centri a Settentrione ed a Meridione sono maggiormente staccati dal ciglione già descritto. L’esercito francese, allorché si consolidò in forze sopra e lungo quel ciglione, aveva dinnanzi a sé, verso Oriente, una pianura di facile osservazione, di buon campo di tiro, ben percorribile a piedi e a cavallo, quasi libera da abiraci per una notevole profondirà.

Non si può criticare il fatto e in quella prima settimana di invasione della zona le truppe del Créqui non abbiano allargato l'occupazione, non si siano sIstemate con carattere duraturo in alcuno di quei centri abitati.

Nessuno di questi aveva infatti strutture idonee ad essere fortificato; al contrario, un distaccamento messo a presidio in uno di quei centri avrebbe potuto d'improvviso trovarsi in condizione critica a causa di puntate della cavalleria e soprattutto dei dragoni spagnoli.

L’assenza o quasi di reazione da parte delle forze spagnole indusse il maresciallo de Créqui a sospettare di un tranello del marchese di Leganes: troppo facile era stato l'attraversamento (non il forzamento) del Ticino, troppo favorevole il consolidamento sull' alto del ciglione della sponda sinistra del fiume e la neutralizzazione del Naviglio Grande. Per queste ragioni e per il naturale istinto dei Francesi a dilagare in cerca di bottino, il Créqui spedì grosse formazioni a cavallo in ricognizione sui centri abitati della brughiera. Da autori che hanno scritto diffusamente su questa fase dell'invasione francese in Lombardia (e pertanto non ci ripetiamo) si apprende dei grandi guasti e saccheggi che molti villaggi subirono per causa dei Francesi, del vivo spavento prodottosi nella popolazione, che abbandonò in massa le case fuggendo in direzione di Milano.

La Battaglia di Tornavento (affresco di G.A.Molineri. Savigliano, Palazzo Taffini d'Acceglio): insieme e particolari

Poco viene detto, invece, dei contatti che certamente avvennero tra le opposte forze nei giorni precedenti alla battaglia del 22 giugno. Il Leganes verso il 20-21 giugno aveva raggiunto Castano Primo, a sei chilometri in linea d'aria da Tornavento, in direzione Sud-Est rispetto a questa località. Il Governatore del Ducato milanese aveva con sé un forte contingente di truppe ed era in attesa di nuove unità che dovevano affluire dal Tortonese e da altri luoghi.

Il Leganes, condottiero sperimentato, aveva già svolto ricognizioni verso Nord-Ovest, addentrandosi nella brughiera con dos regimentos de infonteria solamente y alcuna caballeria; gli Spagnoli ed i Francesi «dovevano» pertanto essere quasi a contatto tattico (commisurato ai mezzi bellici dell' epoca) ed essere a conoscenza delle rispettive posizioni.

In questo quadro appare poco comprensibile il movimento che il Créqui fece iniziare verso il 21 giugno alle sue truppe, direttamente verso Nord, in direzione di Somma, risalendo così la sponda sinistra del Ticino. Avrebbe dovuto essere un movimento combinato con le forze del Duca di Savoia, rimaste sulla sponda destra del fiume.

Vittorio Amedeo aveva quindi autorizzato il duplice spostamento verso Settentrione dei contingenti ai suoi ordini, per avvicinarsi al Lago Maggiore e ad Arona. Nella situazione di quel momento, la partenza da Tornavento verso Vizzola e Somma avrebbe messo le forze francesi in una posizione molto critica e pericolosa, poiché le truppe spagnole, già così prossime al ciglione del Ticino, avrebbero avuto buon gioco nell'attaccare l'avversario in marcia, malgrado la protezione sul fianco che il Créqui aveva certamente predisposto con la propria cavalleria.

Le notizie su questa fase bellica sono molto scarse; si comprende tuttavia come il Créqui, avuta conferma della vicina presenza del nemico, abbia ordinato l’inversione della marcia e il rientro sulle posizione d’origine con l’immediata prosecuzione dei lavori di fortificazione campale attorno a Tornavento, nella brughiera antistante, a ridosso di un largo fossato secco chiamato il Pamperduto.

Il Duca di Savoia dovette essere messo al corrente dell'evolversi della situazione. abbiamo scritto «prosecuzione» dei lavori, poiché è logico pensare che l'esercito francese avesse già provveduto a fortificarsi a ridosso del ciglione della brughiera non appena attraversato il Ticino, automatica ed immediata misura di protezione di qualsiasi esercito in campagna durante una pausa operativa.

Le fortificazioni di Tornavento e dintorni nel 1636 hanno eccitato l'interesse di studiosi locali, sia per l'assoluta mancanza di tracce o di testimonianze (difficile pensare a ritrovare «frammenti» di lavori campali dopo oltre 350 anni) sia per le difficoltà di ricostruire, anche sulla carta, l'andamento delle difese «passeggere» dei Francesi; esse costituirono certamente la «chiave» del successo difensivo di costoro nella battaglia di domenica 22 giugno 1636 e permisero la manovra decisiva di disimpegno, svolta dalle truppe sabaude lanciate al soccorso dell' alleato.

Le «trincee» francesi dovevano avere, indubbiamente, un andamento a salienti e a rientranti secondo principi di fortificazione campale già molto seguiti in Francia, specie negli «investimenti» di piazze fortificate. Nella fattispecie queste «trincee» non dovettero essere state scavate completamente nel terreno, data la pochezza del tempo disponibile, ma con il procedimento della demi-sape. In altre parole, il riparo verso il fronte pericoloso era costituito in parte dall'escavazione nel terreno, in parte da «gabbioni» (grossi cestoni senza fondo, fatti con ramaglia e giunchi) collocati su più ordini sul bordo esterno dello scavo e riempiti accuratamente del terreno e delle zolle ricavate dallo sterro. I gabbioni venivano poi bordati ed irrobustiti da salsiccioni, grosse e lunghe fascine. Si otteneva così il vantaggio di avere una difesa campale di esecuzione abbastanza rapida, con buona protezione dalla penetrazione delle palle di moschetto o di archibugio (quelle sparate dal moschetto erano più penetranti); inoltre la parte superiore del trinceramento aveva un certo dominio sul terreno antistante e permetteva di respingere con le picche le cariche della cavalleria. Il puntamento degli archibugi a crocco e dei moschetti a cavalletto era agevolato per la possibilità di far fuoco sul nemico avanzante ad una distanza superiore a quella consentita alle stesse armi piazzate quasi a filo di terra. La linea principale della difesa, costituita nella forma ora descritta, fu sicuramente rafforzata con altre fortificazioni avanzate ed isolate, a guisa di fortini campali, quasi sempre aperti sul fronte di gola per lasciare defluire il piccolo presidio in caso di ripiegamento. La presenza di queste opere esterne, ben intervallate nel senso della fronte e della profondità, viene maggiormente giustificata a chi esamini il terreno, poiché i trinceramenti principali non avevano che una modesta profondità. Questi si saldavano da un lato con l'ostacolo antico costituito dal Panperduto, ed erano perciò assai prossimi al bordo del ciglione sul Ticino, oltre il quale il terreno degrada rapidamente per una cinquantina di metri fino alla sponda del fiume.

Il Leganes, condottiero sperimentato, aveva già svolto ricognizioni verso Nord-Ovest, addentrandosi nella brughiera con dos regimentos de infonteria solamente y alcuna caballeria; gli Spagnoli ed i Francesi «dovevano» pertanto essere quasi a contatto tattico (commisurato ai mezzi bellici dell' epoca) ed essere a conoscenza delle rispettive posizioni.

In questo quadro appare poco comprensibile il movimento che il Créqui fece iniziare verso il 21 giugno alle sue truppe, direttamente verso Nord, in direzione di Somma, risalendo così la sponda sinistra del Ticino. Avrebbe dovuto essere un movimento combinato con le forze del Duca di Savoia, rimaste sulla sponda destra del fiume.

Vittorio Amedeo aveva quindi autorizzato il duplice spostamento verso Settentrione dei contingenti ai suoi ordini, per avvicinarsi al Lago Maggiore e ad Arona. Nella situazione di quel momento, la partenza da Tornavento verso Vizzola e Somma avrebbe messo le forze francesi in una posizione molto critica e pericolosa, poiché le truppe spagnole, già così prossime al ciglione del Ticino, avrebbero avuto buon gioco nell'attaccare l'avversario in marcia, malgrado la protezione sul fianco che il Créqui aveva certamente predisposto con la propria cavalleria.

Le notizie su questa fase bellica sono molto scarse; si comprende tuttavia come il Créqui, avuta conferma della vicina presenza del nemico, abbia ordinato l’inversione della marcia e il rientro sulle posizione d’origine con l’immediata prosecuzione dei lavori di fortificazione campale attorno a Tornavento, nella brughiera antistante, a ridosso di un largo fossato secco chiamato il Pamperduto.

Il Duca di Savoia dovette essere messo al corrente dell'evolversi della situazione. abbiamo scritto «prosecuzione» dei lavori, poiché è logico pensare che l'esercito francese avesse già provveduto a fortificarsi a ridosso del ciglione della brughiera non appena attraversato il Ticino, automatica ed immediata misura di protezione di qualsiasi esercito in campagna durante una pausa operativa.

Le fortificazioni di Tornavento e dintorni nel 1636 hanno eccitato l'interesse di studiosi locali, sia per l'assoluta mancanza di tracce o di testimonianze (difficile pensare a ritrovare «frammenti» di lavori campali dopo oltre 350 anni) sia per le difficoltà di ricostruire, anche sulla carta, l'andamento delle difese «passeggere» dei Francesi; esse costituirono certamente la «chiave» del successo difensivo di costoro nella battaglia di domenica 22 giugno 1636 e permisero la manovra decisiva di disimpegno, svolta dalle truppe sabaude lanciate al soccorso dell' alleato.

Le «trincee» francesi dovevano avere, indubbiamente, un andamento a salienti e a rientranti secondo principi di fortificazione campale già molto seguiti in Francia, specie negli «investimenti» di piazze fortificate. Nella fattispecie queste «trincee» non dovettero essere state scavate completamente nel terreno, data la pochezza del tempo disponibile, ma con il procedimento della demi-sape. In altre parole, il riparo verso il fronte pericoloso era costituito in parte dall'escavazione nel terreno, in parte da «gabbioni» (grossi cestoni senza fondo, fatti con ramaglia e giunchi) collocati su più ordini sul bordo esterno dello scavo e riempiti accuratamente del terreno e delle zolle ricavate dallo sterro. I gabbioni venivano poi bordati ed irrobustiti da salsiccioni, grosse e lunghe fascine. Si otteneva così il vantaggio di avere una difesa campale di esecuzione abbastanza rapida, con buona protezione dalla penetrazione delle palle di moschetto o di archibugio (quelle sparate dal moschetto erano più penetranti); inoltre la parte superiore del trinceramento aveva un certo dominio sul terreno antistante e permetteva di respingere con le picche le cariche della cavalleria. Il puntamento degli archibugi a crocco e dei moschetti a cavalletto era agevolato per la possibilità di far fuoco sul nemico avanzante ad una distanza superiore a quella consentita alle stesse armi piazzate quasi a filo di terra. La linea principale della difesa, costituita nella forma ora descritta, fu sicuramente rafforzata con altre fortificazioni avanzate ed isolate, a guisa di fortini campali, quasi sempre aperti sul fronte di gola per lasciare defluire il piccolo presidio in caso di ripiegamento. La presenza di queste opere esterne, ben intervallate nel senso della fronte e della profondità, viene maggiormente giustificata a chi esamini il terreno, poiché i trinceramenti principali non avevano che una modesta profondità. Questi si saldavano da un lato con l'ostacolo antico costituito dal Panperduto, ed erano perciò assai prossimi al bordo del ciglione sul Ticino, oltre il quale il terreno degrada rapidamente per una cinquantina di metri fino alla sponda del fiume.

Soldati attraversano il Po su un ponte di barche a verrua, nel 1625 (affresco di G.A. Molineri. Savigliano, Palazzo Taffini d'Acceglio)

Soldati attraversano il Po su un ponte di barche a verrua, nel 1625 (affresco di G.A. Molineri. Savigliano, Palazzo Taffini d'Acceglio)

Le unità francesi che il maresciallo de Créqui sistemò a difesa raggiungevano la forza di 8000 uomini. Oltre alla massa della fanteria schierata nelle trincee, nel Panperduto e nei fortini, il comandante francese dovette certo prevedere un contingente di riserva, da impiegare per tamponare falle ed eseguire contrassalti; la cavalleria del Créqui, di cui ignoriamo la forza, fu collocata accentrata in zona defilata alla vista ed al tiro per agire contro puntate nemiche di particolare minaccia.

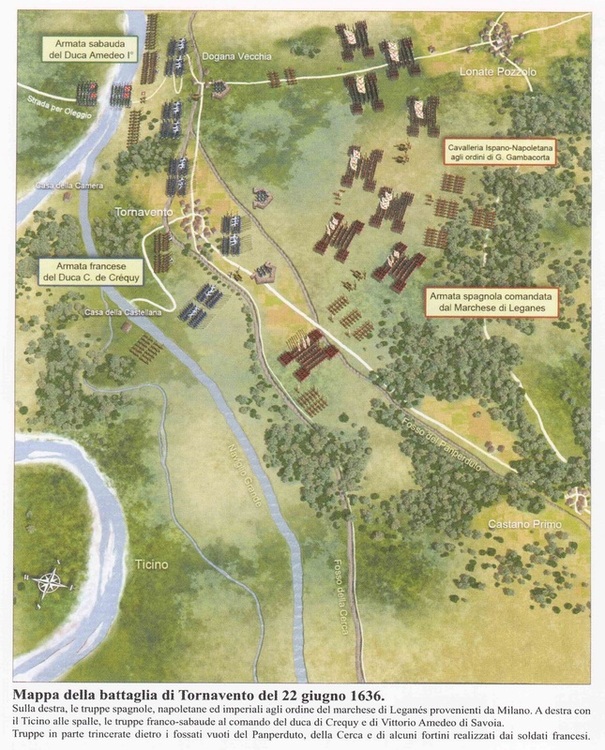

La mattina del 22 giugno l'esercito del Créqui era dunque collocato in posizione difensiva attorno a Tornavento, avendo alle spalle il piccolo abitato; le indicazioni topografìche fornite dall'abate Brusoni (Historia d’Italia, Venezia, 1656) circa questo schieramento difensivo francese sono estremamente sintetiche ed imprecise; purtroppo neppure le notizie ricavate da documenti della Biblioteca Nazionale di Madrid sono di maggiore aiuto per comprendere in qual modo il Créqui avesse risolto il problema dello schieramento di numerose forze su una striscia di terreno particolarmente difficile, in parte brughiera, in parte bosco, in parte ancora appoggiantesi al Naviglio Grande. È indubbio che il massimo vantaggio possibile si cercò di trarlo dall'alveo del Panperduto che, osservando una cartina prospettica d'epoca, aveva un tracciato assai più lungo di quanto si possa scorgere oggi sul terreno e passava tra le case di Tornavento e la brughiera. Pertanto una splendida trincea che, a giudicare dal poco che ne resta, avrebbe permesso ai difensori di attuare una prima resistenza sul ciglio sinistro del Panperduto e successivamente di replicarlo sul ciglio destro. Nella cartina suddetta si scorge assai bene nel letto del Panperduto una tagliata con tracciato a freccia, segno evidente che i Francesi temevano che gli Spagnoli potessero penetrare d'infilata nell'alveo, seguendo la loro direzione d'avanzata, e prendere così alle spalle i moschettieri sparsi sul ciglio sinistro.

Uno dei pochi difetti che il Panperduto presentava per la difesa era il suo andamento sul terreno; esso non era costantemente parallelo al ciglione del Ticino, ma dopo un certo punto volgeva verso Sud-Est, in direzione di Castano. In questo secondo tratto il fosso era inidoneo ad ogni azione difensiva; sulla cartina non vi è infatti traccia di lavori campali, né di collocazione di truppe. Un largo spazio di bosco che va dal Panperduto al Naviglio Grande era invece fortemente predisposto per arrestare gli Spagnoli; si comprende chiaramente in ciò il pensiero del Créqui di scongiurare il pericolo di una penetrazione avversaria tra il Panperduto ed il Naviglio sul suo fianco destro.

L'armata spagnola del Leganes si avvicinò al nemico da Castano, marciando già in ordine di battaglia. Nelle prime ore del mattino essa era avvantaggiata dal sole, che aveva quasi alle spalle, mentre i Francesi lo avevano di fronte. È dubbio che il Leganes ed i suoi generali avessero una precisa cognizione della posizione francese; la direzione generale di movimento e di attacco dei tercios spagnoli, italiani, tedeschi, napoletani fu quella Castano-Tornavento. Ciò prova che essi puntarono sul centro dello schieramento nemico con attacco frontale, massiccio ed irruento. Nove formidabili falangi, o «istrici», ciascuna formata da circa mille uomini tra picchieri e moschettieri, cioè la metà di un tercio (che aveva normalmente la forza di duemila uomini), con preponderanza dei picchieri sui moschettieri, si lanciarono verso le posizioni avversarie; cinque istrici in prima schiera, quattro in seconda.

Queste ultime procedevano negli intervalli lasciati dalle prime. La cavalleria ed i dragoni vennero lasciati in retroguardia e si impegnarono poi solo in forma marginale. Il punto debole dello schieramento nemico non fu individuato. Esso era il settore di bosco di cui abbiamo parlato (ben visibile sulla cartina), ma gli Spagnoli non concentrarono su quel tratto altro che la metà di un tercio con il rinforzo di alcuni pezzi da battaglia, di modesto calibro, che in quel terreno non dovettero raggiungere buoni risultati. L'azione sul fianco non riuscì.

La massa d'attacco spagnola travolse, come risulta dalle relazioni, le avanstrutture difensive nemiche, sgominò le poche forze di cavalleria inviate in azioni di disturbo. Un grosso caposaldo isolato (si è fatto cenno in precedenza a tali punti forti dell' organizzazione difensiva del Créqui) fu attaccato energicamente e con ostinazione, malgrado la resistenza valorosa che impegnò con il fuoco i tercios con grande spargimento di sangue per moltissimo tempo.

Anche la linea principale di difesa venne assalita con vivissimo slancio dagli Spagnoli, reiteratamente; in questa fase essi furono crudelmente colpiti dall'artiglieria francese. Notiamo nella cartina che i pezzi del Créqui erano stati schierati proprio sulle pendici della modesta altura di Tornavento; così collocaci abilmente in posizione centrale, quei pochi cannoni furono in grado di battere settori diversi del fronte mutando direzione di tiro .

Agendo alle brevi distanze contro le massicce unità spagnole, i loro proiettili di ferro aprirono dei varchi sanguinosi sui bravi combattenti dell’armata cattolica. Nei racconti si parla chiaramente dei successi riportati dai tercios contro le linee avversarie si accenna allo sgomento ed alla confusione che da un dato momento, si impadronirono delle truppe del Crèqui. Si faceva acuto il pericolo che l'intero corpo francese potesse essere ributtato ~ giù dal ciglione verso il Ticino, sino alla sponda del fiume con gli Spagnoli incalzanti dall'alto. Il momento più critico fu rappresentato fase in cui i robusti picchieri spagnoli, lasciata a loro arma divenuta inutile per la vicinanza nemico, impugnarono spade e coltellacci, armi più corte ed assai più idonee per la lotta a corpo a corpo che si sviluppò per il forzamento dei trinceramenti. Fu questo il punto della battaglia in cui entrò in azione l'armata sabauda di Vittorio Amedeo I; si era detto precedentemente che le forze ducali erano rimaste sulla sponda destra del fiume, quella novarese, probabilmente anche per motivi logistici. Un ponte di barche era stato gettato dai Savoiardi sul Ticino in otto ore esso toccava le due sponde in prossimità dello sperone ed avrebbe permesso un rapido afflusso di forze proprio alle spalle di Tornavento. L’occasione arrivò, probabilmente nel primo pomeriggio del 22 giugno. Si suppone che alcuni alti ufficiali sabaudi avessero già attraversato il Ticino e raggiunta la linea del fuoco per un colloquio diretto con il Créqui. Nel tremendo frastuono della lotta, tra il fumo delle cannonate, essi dovettero Studiare rapidamente la possibilità di afflusso delle loro truppe e scegliere altrettanto rapidamente la direzione d'intervento.

La forza del contingente sabaudo non superava quasi certamente, i 2500 uomini, di cui un buon terzo di cavalleria. Vittorio Amedeo in persona ne prese il comando; egli si trovava per la prima volta in quella campagna a dirigere operazioni in fatto d'arme di notevolissimo impegno. Gli spagnoli che stavano per rigettare nel Ticino le forze del Créqui, per quanto affaticatissimi, bruciaci dall'arsura, soffocati dalla polvere Sotto un sole ardente, vedevano che i loro progressi avrebbero portato alla vittoria. Il loro morale era elevato.

Occorreva pertanto un'azione ardita ed inattesa così giudicò Vittorio Amedeo - esercitata fianco dell'armata nemica; bisognava fare presto. sia perché la linea francese poteva cedere sia perché il sole si avvicinava al tramonto sia ancora per poter colpire le unità spagnole nella brughiera non ancora del tutto impegnate nella lotta corpo a corpo.

Le cronache tacciono sul piano d’azione dei Savoiardi, quasi a sminuire I importanza del soccorso portato all'armata del Créqui. mentre in effetti fu proprio l'azione delle truppe di Vittorio Amedeo l'atto che capovolse quasi l'esito della battaglia di Tornavento.

Lungo quale direzione Vittorio Amedeo abbia attaccato gli Spagnoli non è accertato; almeno due itinerari furono ugualmente possibili: l’uno a Nord di Tornavento, presso la cascina Maggia, l’altro a Sud dell’abitato, salendo dalla Castellana.

L’azione di contrattacco, eseguita prevalentemente dalla cavalleria ducale, ebbe buon esito, sia per la sorpresa sugli Spagnoli, sia per la decisione con cui le fresche truppe di Vittorio Amedeo si lanciarono su combattenti che, per quanto valorosi ed esperimentati, avevano sulle spalle parecchie ore di combattimento.

L’esito della giornata, ben descritto da vari studiosi, lasciò in entrambi gli eserciti l'impressione, la coscienza di avere vinto. Le centinaia di cadaveri giacenti sul terreno, assieme ai feriti, davano la più cruda testimonianza della durezza della lotta.

Gli Spagnoli, ritiratisi su Abbiategrasso, ebbero tuttavia la soddisfazione che la minacciosa manovra contro la capitale del Ducato lombardo fosse stata troncata. I Francesi, mantenutisi sulla posizione difensiva coraggiosamente sostenuta, ebbero, dalla vista del nemico in ritirata verso SudEst, il senso immediato della vittoria. I Savoiardi furono orgogliosi che la loro azione, svolta nel momento decisivo, avesse determinato il successo difensivo dell'alleato. Secondo il solito, i due contendenti minimizzarono le loro perdite ed ingigantirono quelle dell' avversario. Alcune relazioni riferirono il duplice conteggio.

Il nome di Tornavento era entrato nella Storia della guerra franco-spagnola del 1636 ed è lusinghiero che ancor oggi, dopo tanti avvenimenti successivi, esso attragga l'interesse di storici e di giovani generazioni.

Guido Amoretti

Bibliografia

ARMI & ESERCITI NELLA STORIA UNIVERSALE, Tardo Medioevo, Erà Moderna dal 1300 al 1700, VoI. II, Milano, 1966.

G. AMOREITI,!l Ducato di Savoia daLI559 aLI 713, Tomo II (dal 1610 al 1659), Torino, 1985.

C. BOITA, Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789, Torino, 1852

Testi: Guido Amoretti, Franco Bertolli, Angelo Fornara, Rino Garatti.

Reperti: Ambrogio Milani.

Carte storiche e disegno della battaglia: AA. Vv., Il Ticino, cit. (I,2).

Fotografie: Fotografia Filannino, Savigliano (3, 4); Paolo Zanzi, Varese (5); Manlio Da Rè (6a, 7a); Giuseppe Nicoloro (6b, 7b, 8, 9, llb), G. Mina della Casa (9a, lO, Ila); Gli Avveduto Fotografi, Lonate P. (I2a); Roberto Peschiera (I2b).

Proprietà letteraria riservata agli Autori ©.

La mattina del 22 giugno l'esercito del Créqui era dunque collocato in posizione difensiva attorno a Tornavento, avendo alle spalle il piccolo abitato; le indicazioni topografìche fornite dall'abate Brusoni (Historia d’Italia, Venezia, 1656) circa questo schieramento difensivo francese sono estremamente sintetiche ed imprecise; purtroppo neppure le notizie ricavate da documenti della Biblioteca Nazionale di Madrid sono di maggiore aiuto per comprendere in qual modo il Créqui avesse risolto il problema dello schieramento di numerose forze su una striscia di terreno particolarmente difficile, in parte brughiera, in parte bosco, in parte ancora appoggiantesi al Naviglio Grande. È indubbio che il massimo vantaggio possibile si cercò di trarlo dall'alveo del Panperduto che, osservando una cartina prospettica d'epoca, aveva un tracciato assai più lungo di quanto si possa scorgere oggi sul terreno e passava tra le case di Tornavento e la brughiera. Pertanto una splendida trincea che, a giudicare dal poco che ne resta, avrebbe permesso ai difensori di attuare una prima resistenza sul ciglio sinistro del Panperduto e successivamente di replicarlo sul ciglio destro. Nella cartina suddetta si scorge assai bene nel letto del Panperduto una tagliata con tracciato a freccia, segno evidente che i Francesi temevano che gli Spagnoli potessero penetrare d'infilata nell'alveo, seguendo la loro direzione d'avanzata, e prendere così alle spalle i moschettieri sparsi sul ciglio sinistro.

Uno dei pochi difetti che il Panperduto presentava per la difesa era il suo andamento sul terreno; esso non era costantemente parallelo al ciglione del Ticino, ma dopo un certo punto volgeva verso Sud-Est, in direzione di Castano. In questo secondo tratto il fosso era inidoneo ad ogni azione difensiva; sulla cartina non vi è infatti traccia di lavori campali, né di collocazione di truppe. Un largo spazio di bosco che va dal Panperduto al Naviglio Grande era invece fortemente predisposto per arrestare gli Spagnoli; si comprende chiaramente in ciò il pensiero del Créqui di scongiurare il pericolo di una penetrazione avversaria tra il Panperduto ed il Naviglio sul suo fianco destro.

L'armata spagnola del Leganes si avvicinò al nemico da Castano, marciando già in ordine di battaglia. Nelle prime ore del mattino essa era avvantaggiata dal sole, che aveva quasi alle spalle, mentre i Francesi lo avevano di fronte. È dubbio che il Leganes ed i suoi generali avessero una precisa cognizione della posizione francese; la direzione generale di movimento e di attacco dei tercios spagnoli, italiani, tedeschi, napoletani fu quella Castano-Tornavento. Ciò prova che essi puntarono sul centro dello schieramento nemico con attacco frontale, massiccio ed irruento. Nove formidabili falangi, o «istrici», ciascuna formata da circa mille uomini tra picchieri e moschettieri, cioè la metà di un tercio (che aveva normalmente la forza di duemila uomini), con preponderanza dei picchieri sui moschettieri, si lanciarono verso le posizioni avversarie; cinque istrici in prima schiera, quattro in seconda.

Queste ultime procedevano negli intervalli lasciati dalle prime. La cavalleria ed i dragoni vennero lasciati in retroguardia e si impegnarono poi solo in forma marginale. Il punto debole dello schieramento nemico non fu individuato. Esso era il settore di bosco di cui abbiamo parlato (ben visibile sulla cartina), ma gli Spagnoli non concentrarono su quel tratto altro che la metà di un tercio con il rinforzo di alcuni pezzi da battaglia, di modesto calibro, che in quel terreno non dovettero raggiungere buoni risultati. L'azione sul fianco non riuscì.

La massa d'attacco spagnola travolse, come risulta dalle relazioni, le avanstrutture difensive nemiche, sgominò le poche forze di cavalleria inviate in azioni di disturbo. Un grosso caposaldo isolato (si è fatto cenno in precedenza a tali punti forti dell' organizzazione difensiva del Créqui) fu attaccato energicamente e con ostinazione, malgrado la resistenza valorosa che impegnò con il fuoco i tercios con grande spargimento di sangue per moltissimo tempo.

Anche la linea principale di difesa venne assalita con vivissimo slancio dagli Spagnoli, reiteratamente; in questa fase essi furono crudelmente colpiti dall'artiglieria francese. Notiamo nella cartina che i pezzi del Créqui erano stati schierati proprio sulle pendici della modesta altura di Tornavento; così collocaci abilmente in posizione centrale, quei pochi cannoni furono in grado di battere settori diversi del fronte mutando direzione di tiro .

Agendo alle brevi distanze contro le massicce unità spagnole, i loro proiettili di ferro aprirono dei varchi sanguinosi sui bravi combattenti dell’armata cattolica. Nei racconti si parla chiaramente dei successi riportati dai tercios contro le linee avversarie si accenna allo sgomento ed alla confusione che da un dato momento, si impadronirono delle truppe del Crèqui. Si faceva acuto il pericolo che l'intero corpo francese potesse essere ributtato ~ giù dal ciglione verso il Ticino, sino alla sponda del fiume con gli Spagnoli incalzanti dall'alto. Il momento più critico fu rappresentato fase in cui i robusti picchieri spagnoli, lasciata a loro arma divenuta inutile per la vicinanza nemico, impugnarono spade e coltellacci, armi più corte ed assai più idonee per la lotta a corpo a corpo che si sviluppò per il forzamento dei trinceramenti. Fu questo il punto della battaglia in cui entrò in azione l'armata sabauda di Vittorio Amedeo I; si era detto precedentemente che le forze ducali erano rimaste sulla sponda destra del fiume, quella novarese, probabilmente anche per motivi logistici. Un ponte di barche era stato gettato dai Savoiardi sul Ticino in otto ore esso toccava le due sponde in prossimità dello sperone ed avrebbe permesso un rapido afflusso di forze proprio alle spalle di Tornavento. L’occasione arrivò, probabilmente nel primo pomeriggio del 22 giugno. Si suppone che alcuni alti ufficiali sabaudi avessero già attraversato il Ticino e raggiunta la linea del fuoco per un colloquio diretto con il Créqui. Nel tremendo frastuono della lotta, tra il fumo delle cannonate, essi dovettero Studiare rapidamente la possibilità di afflusso delle loro truppe e scegliere altrettanto rapidamente la direzione d'intervento.

La forza del contingente sabaudo non superava quasi certamente, i 2500 uomini, di cui un buon terzo di cavalleria. Vittorio Amedeo in persona ne prese il comando; egli si trovava per la prima volta in quella campagna a dirigere operazioni in fatto d'arme di notevolissimo impegno. Gli spagnoli che stavano per rigettare nel Ticino le forze del Créqui, per quanto affaticatissimi, bruciaci dall'arsura, soffocati dalla polvere Sotto un sole ardente, vedevano che i loro progressi avrebbero portato alla vittoria. Il loro morale era elevato.

Occorreva pertanto un'azione ardita ed inattesa così giudicò Vittorio Amedeo - esercitata fianco dell'armata nemica; bisognava fare presto. sia perché la linea francese poteva cedere sia perché il sole si avvicinava al tramonto sia ancora per poter colpire le unità spagnole nella brughiera non ancora del tutto impegnate nella lotta corpo a corpo.

Le cronache tacciono sul piano d’azione dei Savoiardi, quasi a sminuire I importanza del soccorso portato all'armata del Créqui. mentre in effetti fu proprio l'azione delle truppe di Vittorio Amedeo l'atto che capovolse quasi l'esito della battaglia di Tornavento.

Lungo quale direzione Vittorio Amedeo abbia attaccato gli Spagnoli non è accertato; almeno due itinerari furono ugualmente possibili: l’uno a Nord di Tornavento, presso la cascina Maggia, l’altro a Sud dell’abitato, salendo dalla Castellana.

L’azione di contrattacco, eseguita prevalentemente dalla cavalleria ducale, ebbe buon esito, sia per la sorpresa sugli Spagnoli, sia per la decisione con cui le fresche truppe di Vittorio Amedeo si lanciarono su combattenti che, per quanto valorosi ed esperimentati, avevano sulle spalle parecchie ore di combattimento.

L’esito della giornata, ben descritto da vari studiosi, lasciò in entrambi gli eserciti l'impressione, la coscienza di avere vinto. Le centinaia di cadaveri giacenti sul terreno, assieme ai feriti, davano la più cruda testimonianza della durezza della lotta.

Gli Spagnoli, ritiratisi su Abbiategrasso, ebbero tuttavia la soddisfazione che la minacciosa manovra contro la capitale del Ducato lombardo fosse stata troncata. I Francesi, mantenutisi sulla posizione difensiva coraggiosamente sostenuta, ebbero, dalla vista del nemico in ritirata verso SudEst, il senso immediato della vittoria. I Savoiardi furono orgogliosi che la loro azione, svolta nel momento decisivo, avesse determinato il successo difensivo dell'alleato. Secondo il solito, i due contendenti minimizzarono le loro perdite ed ingigantirono quelle dell' avversario. Alcune relazioni riferirono il duplice conteggio.

Il nome di Tornavento era entrato nella Storia della guerra franco-spagnola del 1636 ed è lusinghiero che ancor oggi, dopo tanti avvenimenti successivi, esso attragga l'interesse di storici e di giovani generazioni.

Guido Amoretti

Bibliografia

ARMI & ESERCITI NELLA STORIA UNIVERSALE, Tardo Medioevo, Erà Moderna dal 1300 al 1700, VoI. II, Milano, 1966.

G. AMOREITI,!l Ducato di Savoia daLI559 aLI 713, Tomo II (dal 1610 al 1659), Torino, 1985.

C. BOITA, Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789, Torino, 1852

Testi: Guido Amoretti, Franco Bertolli, Angelo Fornara, Rino Garatti.

Reperti: Ambrogio Milani.

Carte storiche e disegno della battaglia: AA. Vv., Il Ticino, cit. (I,2).

Fotografie: Fotografia Filannino, Savigliano (3, 4); Paolo Zanzi, Varese (5); Manlio Da Rè (6a, 7a); Giuseppe Nicoloro (6b, 7b, 8, 9, llb), G. Mina della Casa (9a, lO, Ila); Gli Avveduto Fotografi, Lonate P. (I2a); Roberto Peschiera (I2b).

Proprietà letteraria riservata agli Autori ©.

Traghetto, Sperone, Casa della Camera e Castellana, in una carta secentesca

Traghetto, Sperone, Casa della Camera e Castellana, in una carta secentesca

CONTESTO. CALENDARIO, DANNI DELL'INVASIONE FRANCO-SABAUDA DEL 1636

Contesto

L'invasione franco-sabauda del Novarese e del Milanese nell'estate del 1636 e la battaglia di Tornavento combattuta tra gli invasori e gli spagnoli che governavano Milano, sono episodi della lunga guerra, detta dei Trent'anni perché durata dal 1618 al 1648.

Secondo la schematizzazione scolastica, la guerra dei Trent'anni viene divisa in cinque fasi: boemo-palatina (1618-23), danese (1625-29), italiana (1628-31). svedese (1631-35), francese (1635-48), fasi tutte connotate da scontri fra protestanti e cattolici, tosi denominate o dall'iniziativa militare di regnanti o dalle aree di combattimento. Nel 1635 la Francia di Richelieu, che negli anni precedenti aveva mito una politica essenzialmente diplomatica, decise di dichiarare guerra alla Spagna. Riprendeva lo scontro diretto fra i due abituali contendenti all'egemonia europea, anche se stavolta cooperavano con la Francia la Svezia e i Paesi Bassi, con la Spagna l'Impero e la Baviera. I temi di guerra furono molti e le fortune alterne, dato che i contendenti non riuscirono per anni a superarsi a vicenda. Ebbe la sua parte di danni anche l'Italia nord-occidentale perché il territorio milanese era ambito dai francesi, il Monferrato dai Savoia. Costoro in questo periodo furono quasi continuativamente dalla parte della Francia.

Scomparsi i due principali ispiratori del confino, il card. Richelieu e per morte il conte Olivares, deciderà le sorti della guerra lo scontro di Rocroi nel 1643 dove la cavalleria francese accerchiò e annientò i famosi tercios della fanteria spagnola. Seguirono la penetrazione francese in Baviera, svedese in Boemia. Già nel 1644 il nuovo imperatore Ferdinando III avviò trattative che portarono alla pace di Westfalia del 1648. Questa pace non impegnava la Spagna, che continuò a guerreggiare con la Francia per altri dieci anni.

Tra gli effetti della guerra trentennale la peste del 1630-32 e il declino delle città dell'Italia centrosettentrionale.

La "guerra di Lombardia. iniziata nel 1635 vide alleati della Francia i duchi Vittorio Amedeo I di Savoia e Odoardo Farnese di Parma. Al duca sabaudo erano riconosciuti titolo e ruolo di capitano generale delle armate di Francia e degli alleati. Per meglio capire le vicende di casa nostra giova ricordare che il governatore spagnolo di Milano era normalmente un militare e che lo Stato di Milano era delimitato dai fiumi Sesia e Adda. Fin dal principio del 1635 il famoso Enrico di Rohan, capo ugonotto graziato dal re di Francia, aveva iniziato la penetrazione dai Grigioni in Valtellina per tagliare il passaggio tra Lombardia e Tirolo. Alla fine del 35 il Rohan, battute più d'una volta le truppe spagnole, ara padrone dell'intera valle. Sul fronte occidentale durante l'estate 1635 il maresciallo Créqui aveva portato a Casale dalla Francia 10.000 fanti e 2000 cavalli e stretto d'assedio Valenza. Prima che finisse il 1635 giunse a Milano dalla Spagna il nuovo governatore di Milano, il marchese di Leganes, uomo darmi. Le prime mosse di costui furono sul confine del Piacentino, mal difeso per l'assenza del Farnese. Per distogliere le truppe spagnole dal Piacentino e consentirvi il rientro del Farnese, nel febbraio 1636 il Duca di Savoia e il maresciallo Créqui penetrarono con 9000 fanti e 500 cavalli nel basso Novarese, ritirandosi all'approssimarsi di Leganes. L'invasione del Novarese, stavolta da Gattinara, fu ripetuta a inizio giugno del 1636. Conquistato il fortilizio di Fontaneto d'Agogna,

i Francesi trovarono aperta la strada verso il Ticino e riuscirono facilmente a varcare il fiume. Intanto il duca di Rohan, penetrato in Valsassina, si spinse "in vista di Lecco", ma 4000 brianzoli lo fermarono, tagliandogli la strada di Milano. Si legge che Rohan deponesse presso un notaio la dichiarazione che "egli erano arrivato in quel giorno sino a quel segno", per potere poi accusare gli alleati di inadempienza rispetto ad un appuntamento concordato: il che significa che Rohan e Créqui avevano pensato ad una congiunzione delle loro truppe per una marcia comune da nord su Milano.

Calendario

Il calendario della invasione del Novarese e del Milanese è ricostruibile, e di fatto è stato ricostruito, sulla base di cinque fonti: un notaio di Milano (NM) ed uno di Gallarate (NG), un cronista di Busto (CB), un frate cappuccino di Milano inviato a Lonate dall'arcivescovo (FM) e il curato di Lonate Francesco Comerio. Viene riproposto per fatti salienti, fungendo da filo conduttore il testo Comerio, semplificato e all'occorrenza integrare da altra fonte segnalata mediante sigla. Da notare: tutte le fonti dicono francesi per dire soldati della coalizione.

13 giugno (venerdì). Le truppe di Savoia e di Francia giungono a Oleggio, guidate dal Duca di Savoia e dal maresciallo Créqui. Al tramonto il nobile Pier Francesco Della Croce è inviato dalla comunità di Lonate a «levare il porto», ma per compassione verso la numerosa popolazione novarese «bramosa di panare» rinvia al giorno seguente la distruzione del traghetto e della sua corda-guida.

19 giugno. Comandati di andare «alla ripa» per impedire ai francesi di passare il fiume, gli abitanti del Gallaratese combattono contro i soldati. Nel tardo pomeriggio, esaurite le munizioni, abbandonano l'impresa.

15 giugno (domenica). I francesi, padroni del «porto», costruiscono un ponte sul Ticino mediante barche «piccole da loro condotte» e barche rubate ai barcaioli.

16 giugno Nel pomeriggio cavalieri e fanti in gran numero penetrano in Lonate, depredando la chiesa parrocchiale, le altre chiese, le case di sacerdoti e paesani.

17 giugno. [NG:] Saccheggio francese di Lonate, Ferno, Samarate, Cardano e suo monastero di cappuccini, Cascina del Manzo (cioè San Macario), Verghera, Amate, Crenna, Gallarate e suo monastero maschile, ecc. Donne violentate nelle chiese, persone ammazzate, case incendiate.

18 giugno. Ripetono saccheggi, profanazioni e ferimenti a Castano, Vanzaghello, Magnago, Sant'Antonino e altri paesi. (CB:) Vanno a Busto, prendendo soldi «d'accordio» perché non facciano oltraggi; fanno tuttavia del male.

20 giugno. Dopo aver distrutto il loro ponte di barche e tentato di «levare l'acqua del Naviglio», l'esercito francese si mette in marcia «giungendo sino a Somma»; quello sabaudo, muovendosi sul pianalto occidentale del fiume, raggiunge Borgo Ticino. I soldati franco-sabaudi sono in tutto 14.000.

21 giugno. Sabaudi e francesi, avvisati dell'approssimarsi dell'esercito spagnolo, tornano sui loro passi. Il Créqui fa in tempo, prima della sera, a impadronirsi di Tornavento «trincerandosi nel bosco». Poco dopo giunge l'esercito spagnolo, proveniente da Abbiategrasso, «stanco per il lungo viaggio». Si accampa, per passare la none, nella brughiera di Castano.

22 giugno (domenica). Dalla «prima ora del sole fino alla notte» combattimento continuo ma in «disugual sito», essendo i francesi fortificati nelle trincee e dotaci di piccoli cannoni, gli spagnoli con otto pezzi di artiglieria « in luogo basso et di molti fossi abundevole». Nel tardo pomeriggio i francesi, che non hanno mai impiegato la cavalleria, cominciano a subire «gran mortalità e strage». Ma allora, per loro fortuna, si ricongiunge ad essi l'armata sabauda attraverso un ponte di barche costruito allo Sperone. La battaglia riprende e dura fino a notte.

Perdite umane: francesi morti 2000 circa, 1000 feriti (portati a Gattinara); spagnoli morti 800 circa (fra cui il generale Gambacorta), 500 feriti. [CB:] Perdite dei francesi: circa 3000 morti, tra capitani, alfieri e ufficiali, «con la prigionia d'un grande». Perdite degli spagnoli: morti 500 circa, tra cui il colonnello alemanno Gambacorta.

23 giugno. Gonfi di allegrezza per il disimpegno degli spagnoli, i franco-sabaudi rioccupano la valle del Ticino, alloggiando il Duca di Savoia nella Casa della Regia Camera, il Créqui alla cascina Castellana. [FM:] «All'hora del pranso cominciarono a comparire delli Francesi» a Lonate. «Dissero che volevano mangiare e bere». «Soggiunsi: la terra, come vedete, è affatto distrutta». Il cappuccino si fa condurre dal Duca di Savoia, da cui ottiene un salvacondotto e due soldati a guardia dei monasteri.

24 giugno. Di sera, i francesi saccheggiano il monastero di Santa Maria di Lonate, a caccia di viveri e beni ivi nascosti dai paesani. Dopo di che, le monache di Santa Maria vengono trasferite al monastero di San Michele.

2 6 giugno. Il Duca di Savoia, su richiesta dei cappuccini inviati dal card.Monti, mette «buonissime» guardie ai monasteri lonatesi a «preservazione» delle monache, «essendo tutto il popolo di Lonate [...] altrove fugito».

27 giugno. [CB:] I francesi incendiano Magnago, Sant'Antonino, Casenuove, Verghera, Gallarate.

29 giugno (domenica) [NG:] «Incendiate 30 case a Gallarate». Le monache di Gallante riparalo a Busto.

2 luglio. I francesi sbarrano l'alveo del Naviglio presso Nosate.

3 luglio. «O per il gran fetore dei cadaveri insepolti o per mancamento di vettovaglia», i francesi, pur continuando a presidiare la valle e il ponte di barche, si accampano in brughiera «sopra il fosso del Pane Perduto», fortificati in trincee, in attesa del ritorno dell' esercito spagnolo.

6 luglio (domenica). 3000 soldati del Duca di Parma con due «smisurati pezzi» d'artiglieria iniziano a marciare nel Novarese in direzione di Castelletto Ticino. Contemporaneamente dalla brughiera di Lonate la cavalleria francese si mette in movimento verso Sesto.

7 luglio. 18.000 franco-sabaudi marciano verso Sesto, divisi in tre squadroni. Di sera raggiungono Somma, mentre la cavalleria è ormai a Sesto.

8 luglio. A Sesto viene posta la «corte dei duchi», mentre l'esercito rimane per molti giorni a Somma, compiendo continui saccheggi nei dintorni. Viene costruito un ponte di barche per il passaggio e la ricongiunzione delle truppe a Castelletto.

9 luglio. [NM:] Subentra a Tornavento l'avanguardia spagnola, a Milano «comincia venir il Naviglio». L’esercito nemico saccheggia Gavirate, Besozzo, Azzate e dintorni.

10-15 luglio. [CB:] Fallita la conquista di Varese e di Angera, francesi e sabaudi si accampano a Romagnano, indi a Gattinara, fuori dello Stato di Milano.

Lutti, danni, disagi

Su una casa di Fontaneto un testo dipinto sotto un affresco della Madonna recita: «1636 adì 13 giugno i francesi vennero sotto il castello, i castellani si arresero il 14, allora i francesi gettarono a terra tutte le abitazioni». In Momo, rifugiatisi i contadini nei boschi, le case vennero sfondate e svuotate, le chiese depredate. A Oleggio i francesi uccisero un uomo, fra il 13 giugno e il 30 agosto vi furono battezzati neonati di famiglie rifugiatesi dai centri vicini, nessun matrimonio fu celebrato nel trimestre giugno-agosto. Per l'ultimo decennio di giugno non si registrò in Oleggio nessuna sepoltura, segno che i feriti francosabaudi di Tornavento - alcuni dei quali saranno pure morti - vennero attraverso Oleggio portati sino a Gattinara. Da luglio a dicembre si ebbero ben 280 morti. Analoga moria, imputabile a stenti prolungati, rivela il registro delle sepolture di Bellinzago.

Le pievi del Milanese attraversate dagli invasori inviarono al vescovo di Milano, su richiesta, ampie relazioni dei danni subiti, nelle quali, ovviamente, prevalgono le segnalazioni delle ruberie nelle chiese e nelle abitazioni degli ecclesiastici. Così per Nosate, Turbigo, Sant’Antonino, Magnago in pieve di Dairago. I parroci dichiararono quasi ovunque di non potere fare conto sull' aiuto dei popolani, mal ridotti nei beni e nei raccolti agricoli. I soldati invasori si spinsero sino a Boffalora.

A Busto Arsizio, come a Oleggio, si erano concentrati fuggiaschi dai paesi vicini, come ben attestano i registri di battesimo. Il cronista locale attesta che il 19 giugno 150 francesi a cavallo e 100 moschettieri entrarono in Busto a saccheggiare. Subito i bustesi organizzarono le difese: trincee alle porte del borgo, turni di guardie alle porte e sulla piazza, sentinelle sopra i campanili, pattuglie di controllo sulle strade maestre.

Quali le sofferenze del Gallaratese? A differenza di altri preti del circondario, i due parroci porzionari di Lonate non fuggirono. Lonate fu infestato ogni giorno, data la sua vicinanza all'accampamento dei franco-sabaudi, le biade dei campi divennero pascolo per i loro cavalli.

La sagrestia della parrocchiale fu alleggerita di 12 quadri, il monastero di Santa Maria depredato più volte. Avendo i soldati sottratto il registro dei morti, ci mancano informazioni su eventuali danni alle persone. Anche da Ferno furono asportati i registri anagrafici parrocchiali, che furono però recuperati altrove. A Cardano, si legge nella relazione plebana, "li soldati hanno commesso peccati esecrandi": furto di vasi sacri, uccisione del padre del curato, sequestro di una giovane per vari giorni. La chiesa collegiata di Gallarate non lamentò danni alla suppellettile perché messa al sicuro e perché i parrocchiani difesero la chiesa. Il prevosto sborsò danaro più volte per scansare le molestie dei soldati. I canonici lamentarono perdite nei raccolti agricoli.

Anche a Casorate, in pieve di Arsago, dopo l'invasione franco-sabauda furono "molto frequenti le infirmità e morti". Il parroco di Crugnola non fu l'unico a perdere sul "grano grosso" che per le scorrerie dei francesi non si potè raccogliere, e sul "grano minuto" che non venne seminato.

I danni a Somma furono notevoli. La chiesa collegiata di Santa Agnese rimase contaminata a causa del sangue sparso e delle violenze compiute su donne, evidentemente rifugiatesi nel tempio. Gli invasori rubarono argenti, quadri, paramenti, ruppero l'organo, dispersero l'eucarestia, calpestarono le reliquie.

Da Sesto, svuotato dei suoi abitanti fuggiti, gli invasori dilagarono verso Angera, Brebbia, Besozzo, Gavirate e la Valcuvia. Le popolazioni atterrite abbandonarono le case e si rifugiarono sui monti. Dalle case i soldati prelevarono tutto ciò che si poteva, sfasciarono ciò che non si poteva asportare. Varese si protesse con un corpo di militi ma non dalla peste sviluppatasi nei mesi seguenti, Angera con l'artiglieria della sua rocca.

In pieve di Besozzo molti paesi furono parzialmente o, come Gemonio, totalmente incendiati. Gemonio chiese l'esenzione dalle tasse "per molti anni".

I "collegati" rimasero accampati per tutto luglio a Castelletto Ticino, sempre perpetrando ruberie e danni nei paesi intorno. Qualche paese tentò di difendersi con i propri mezzi. A Gozzano risultò inutile la vittoria iniziale sopra una banda di cavalieri francesi: il borgo venne poi messo "a sacco e a sangue". A Soriso vennero il 22 luglio; ammazzarono una quindicina di persone, incendiarono 60 case, bruciarono una vecchia. Sarebbe ingenuo pensare che per sloggiare dal Novarese l'armata franco-sabauda bastassero le azioni eroiche dei paesani. In agosto, finalmente, il marchese di Leganes con un esercito di 25.000 uomini spinse il nemico al di là del fiume Sesia.

Franco Bertolli

Fonti archivistiche e bibliografiche

Archivio di Stato di Milano. Rubriche dei notai, 2756 (Cesare Lomeno di Gallarate).

Archivi parrocchiali di Oleggio, Bellinzago, Busto Arsizio, Ferno: registri anagrafici.

Archivio Storico Diocesano di Milano, Ordini religiosi e congregazioni, 173: relazioni del curato Comerio e di un frate milanese. Archivio Storico Diocesano di Milano, Visite pastorali e documenti annessi, pievi di Arsago Seprio (13, q.6), Dairago (21, q.I), Gallarate (19, q. 23-25), Somma (9, q. 6-7): relazioni sui danni dell'invasione.

M. BENDISCIOLl, Lo Stato di Milano nella politica internazionaLe ed italiana, in "Storia di Milano", vol. X, 1957, pp. 3-68.

F. BERTOLLI - U. COLOMBO, La peste deL 1630 a Busto Arsizio, Busto A, 1990, pp. 203-208, 329-336, 437-442.

G. BRUSONI, DeLL'istoria d1taLia daLL'anno 1625 aL 1660, Venetia, 1661, pp. 103-130.

F. CATALANO, La fine del dominio spagnolo, vol. XI, 1958. pp. 31-148. L. GIAMPAOLO, IL saccheggio operato a Gemonio e nelle pievi di Besozzo, Leggiuno e Angera ... , "Rivista della Società Storica Varesina", XI, 1973, pp. 68-71.

A GIULINI, Un diario secentesco inedito di un notaio milanese [P.A Calco, anni 1632-38], ''Archivio Storico Lombardo", 1930 (LVII), pp. 466-482.

R. QUAZZA, La ripresa della Lotta tra Francia e Asburgo (J 598- 1659), in "Storia Universale", vol. V, parre III, 1970, pp. 79-203.

Monografìe storiche di Cavaglietto (a cura di L. Maggiotti, 1886, p. TI), Momo (P. Zanerra, 1985, p. 195), Sesto Calende (AG. Spinelli, 1880, p. -3), Castelletto Ticino (S. Bonfanci, 1938, p. 283), Soriso G. ~Io~oini. 1 1. pp. -0--1).

SOL FÒS DI SPAGNÒ, IN DAL 1636...

|

Agli

ordini del marchese di Leganes, governatore di Milano, al levar del sole del 22

giugno 1636 l'esercito spagnolo (9000 fanti, oltre alla cavalleria) mosse

all'assalto dei Francesi (circa 8000 uomini, tra fanti e cavalieri, condotti

dal maresciallo Créqui) i quali, dopo sei giorni di sac-cheggi degli abitati

posti sulla sponda lombarda del Ticino, si erano trincerati sul fossato del

Panperduto, attorno ai cascinali di Tornavento. Nel primo pomeriggio, quando

dopo i ripetuti e cruenti assalti gli attaccanti stavano per stanare dal

Panperduto le truppe francesi e per ributtarle a valle, giunsero in loro

soccorso i Savoiardi (2500 uomini, un terzo dei quali cavalieri, capitanati da

Vittorio Amedeo I), che avevano attraversato il Ticino su un ponte di barche

costruito in poche ore. Al tramonto, poiché nessuno riusciva a prevalere e

sull'arida brughiera giacevano ormai migliaia di feriti e di morti, i

contendenti, esausti per il caldo, cessarono i combattimenti. Tutti vantarono

la vittoria: gli Spagnoli per aver bloccato i Collegati nella loro avanzata

verso Milano, i Francesi per aver mantenuto il caposaldo di Tomavento, i

Savoiardi per avere impedito la disfatta di questi ultimi. Lonate Pozzolo non

fu incendiato durante le scorrerie dei Francesi, poiché ospitava tre conventi

di clausura femminili, tuttavia la fuga del ceto benestante causò la rapida

decadenza del borgo. Col passare del tempo andò perduta la memoria della

battaglia, forse la più sanguinosa del "periodo francese" della

guerra dei Trent'anni, e rimase solamente la denominazione del Panperduto quale

fòs di Spagno ("Fossato degli Spagnoli"). Dal 1969 però, grazie alle

ricerche storiche di Gian Domenico Oltrona Visconti, questo fatto d'arme è

stato riportato all'attenzione dei lonatesi e dei cultori di storia patria e

la sua rievocazione storica, proposta dal 1997 nell'ultima domenica di giugno

dalla Confraternita dei Cavalieri del Fiume Azzurro, con il patrocinio del

Comune di Lonate Pozzolo, della Provincia di Varese e della Regione Lombardia,

richiama un folto pubblico di appassionati. Su iniziativa della

Confraternita, a G.D. Oltrona Visconti è stato dedicato il salone centrale

dell'ex dogana austroungarica di Lonate Pozzolo, ora Centro Parco.

Pro Loro Lonate Pozzolo. |

I "Cavalieri del Fiume Azzurro" nel 1997

I "Cavalieri del Fiume Azzurro" nel 1997

I CAVALIERI DEL FIUME AZZURRO

La Confraternita Culturale-Enogastronomica dei "Cavalieri del Fiume Azzurro" venne formata nel 1996, con lo scopo di "studiare, ricercare, valorizzare e promuovere le tradizioni culturali ed enogastronomiche del territorio che costeggia il fiume Ticino, partendo dal riferimento storico della battaglia di Tornavento». Basandosi sugli studi di Gian Domenico Oltrona Visconti, che avevano riportato all'attenzione degli storici quell'episodio cruento della guerra dei Trent'anni e sugli apporti di Franco Bertolli ed anche avvalendosi delle specifiche competenze del Gen. Guido Amoretti, dal 1997 i Cavalieri del Fiume Azzurro propongono ad un vasto pubblico ogni anno, nell'ultima domenica di giugno, la rievocazione storica della battaglia. Tra le altre iniziative promosse dai Cavalieri del Fiume Azzurro è d'obbligo almeno menzionare:

- la posa di una lapide sulla Casa della Camera, adiacente all'incile del Naviglio Grande, ove si ricorda che sul Naviglio navigarono gratis AÚF, perché "ad usum Fabricae" - i barconi che trasportavano dalle cave di Candoglia il marmo utilizzato nella costruzione del Duomo di Milano e che il 3 novembre 1589 vi transita per l'ultima volta, morente, S. Carlo Borromeo;

- la presentazione, nell'ottobre del 2002, del libro "Dal Lago Maggiore a Milano. La 'Ferrovia delle Barche' e i trasporti su acqua nel sec. XIX"; di Ogliari-Cilluffo e

- la posa a Tornavento - in collaborazione con il Parco del Ticino di pannelli descrittivi della darsena della 'Ferrovia'

- il gemellaggio, nel 2003, col 6° Reggimento di Fanteria spagnolo "Saboya" di Botoa-Badajoz, la stesso che, nel 1636, prese parte alla battaglia di Tornavento.

Per l'impegno profuso nell'organizzazione della rievocazione storica della battaglia, nel 2004 la Confraternita ha ricevuto dalla Pro Loro di Lonate Pozzolo il "Premio S. Ambrogio". Per quanto concerne l'aspetto enogastronomico, la Confraternita prosegue nella riproposta degli antichi sapori legati alle ricettte della cucina contadina lonatese e della brughiera e trova il suo momento più significativo nel "Capitolo" annuale, tradizionale appuntamento con le Confraternite d'Italia aderenti alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici.

Il "Capitolo" inizia con la visita ad una località, monumento o museo del territorio e si conclude con un convivio, in un ristorante tipico della zona: un felice connubio tra cultura e tradizione. Nell'ambito dell'Associazione, di recente si è costituito il Gruppo Storico "Saboya 6°" : si tratta di persone animate da un forte entusiasmo, che intendono presentare, nei costumi civili e militari del Seicento, momenti di vita di quei tragici tempi.

Attualmente la Confraternita è composta da 26 Cavalieri e ha sede in Tornavento (via De Amicis 1).

Può essere contattata telefonicamente al +39 331 2188081

per e-mail [email protected]

sito dell'Associazione: www.cavalieridelfiumeazzurro.it

Angelo Fornara Gran Maestro dei Cavalieri del Fiume Azzurro

La Confraternita Culturale-Enogastronomica dei "Cavalieri del Fiume Azzurro" venne formata nel 1996, con lo scopo di "studiare, ricercare, valorizzare e promuovere le tradizioni culturali ed enogastronomiche del territorio che costeggia il fiume Ticino, partendo dal riferimento storico della battaglia di Tornavento». Basandosi sugli studi di Gian Domenico Oltrona Visconti, che avevano riportato all'attenzione degli storici quell'episodio cruento della guerra dei Trent'anni e sugli apporti di Franco Bertolli ed anche avvalendosi delle specifiche competenze del Gen. Guido Amoretti, dal 1997 i Cavalieri del Fiume Azzurro propongono ad un vasto pubblico ogni anno, nell'ultima domenica di giugno, la rievocazione storica della battaglia. Tra le altre iniziative promosse dai Cavalieri del Fiume Azzurro è d'obbligo almeno menzionare:

- la posa di una lapide sulla Casa della Camera, adiacente all'incile del Naviglio Grande, ove si ricorda che sul Naviglio navigarono gratis AÚF, perché "ad usum Fabricae" - i barconi che trasportavano dalle cave di Candoglia il marmo utilizzato nella costruzione del Duomo di Milano e che il 3 novembre 1589 vi transita per l'ultima volta, morente, S. Carlo Borromeo;

- la presentazione, nell'ottobre del 2002, del libro "Dal Lago Maggiore a Milano. La 'Ferrovia delle Barche' e i trasporti su acqua nel sec. XIX"; di Ogliari-Cilluffo e

- la posa a Tornavento - in collaborazione con il Parco del Ticino di pannelli descrittivi della darsena della 'Ferrovia'

- il gemellaggio, nel 2003, col 6° Reggimento di Fanteria spagnolo "Saboya" di Botoa-Badajoz, la stesso che, nel 1636, prese parte alla battaglia di Tornavento.

Per l'impegno profuso nell'organizzazione della rievocazione storica della battaglia, nel 2004 la Confraternita ha ricevuto dalla Pro Loro di Lonate Pozzolo il "Premio S. Ambrogio". Per quanto concerne l'aspetto enogastronomico, la Confraternita prosegue nella riproposta degli antichi sapori legati alle ricettte della cucina contadina lonatese e della brughiera e trova il suo momento più significativo nel "Capitolo" annuale, tradizionale appuntamento con le Confraternite d'Italia aderenti alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici.

Il "Capitolo" inizia con la visita ad una località, monumento o museo del territorio e si conclude con un convivio, in un ristorante tipico della zona: un felice connubio tra cultura e tradizione. Nell'ambito dell'Associazione, di recente si è costituito il Gruppo Storico "Saboya 6°" : si tratta di persone animate da un forte entusiasmo, che intendono presentare, nei costumi civili e militari del Seicento, momenti di vita di quei tragici tempi.

Attualmente la Confraternita è composta da 26 Cavalieri e ha sede in Tornavento (via De Amicis 1).

Può essere contattata telefonicamente al +39 331 2188081

per e-mail [email protected]

sito dell'Associazione: www.cavalieridelfiumeazzurro.it

Angelo Fornara Gran Maestro dei Cavalieri del Fiume Azzurro