Chiesa Prepositurale di San Zenone

La Chiesa di S. Zenone

La chiesetta originaria del secolo VIII

La prima notizia è del 974, ma probabilmente la fondazione risale al sec. VIII, all’epoca del Longobardi. Inizialmente la chiesa era alquanto piccola ed occupava all'incirca l’area. dell'attuale presbiterio, mentre I’edificio di culto più importante era la parrocchiale di San Fedele, situata all'estremità opposta della piazza, all'angolo con corso Roma. (San Fedele cadde progressivamente in disuso e nel 1806 fu trasformata in edificio di abitazione.) Ai primi del '200, quasi a ridosso della chiesa di San Zenone, venne eretto un castello, che sarebbe stato distrutto meno di un secolo più tardi, probabilmente nel 1275.

Il rifacimento e l'ampliamento del 1345

Dopo lo smantellamento del castello, la chiesa di San Zenone fu ampliata fino ad arrivare ad includerne tutta l'area. Furono inglobate anche alcune strutture murarie del fortilizio; ad esempio, pare che il campanile venisse edificato sulle base di una delle torri.

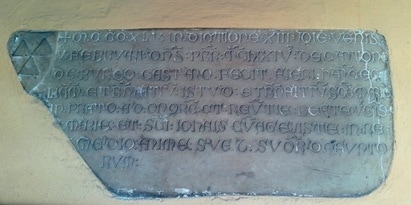

Artefice del radicale rifacimento fu un sacerdote castanese, Marchisio de Cantono, come è ricordato da una lapide tuttora esistente, che reca la data del 9 febbraio 1345, attualmente murata all'ingresso laterale della Prepositurale in corso Martiri Patrioti.

L'antico aspetto della chiesa viene descritto nei resoconti delle visite pastorali dei secoli XVI e XVII e XVIII. Sulla facciata c'erano una finestra circolare (oculus) e una sola porta; l'interno era diviso in tre navate mediante dieci pilastri in mattoni; il soffitto era a capriate in legno. Davanti alla chiesa c'era il cimitero, cosa che è ricordato dalla parola dialettale “gimitori” usata per indicare il sagrato.

La ristrutturazione del 1770

Dal momento che in occasione della visita pastorale del 1753 erano stati ordinati dei lavori di manutenzione, viste le non buone condizioni in cui la chiesa si trovava, i Fabbricieri e gli Scolari del SS.mo Sacramento, dopo aver riflettuto a lungo, si convinsero che era meglio spendere un po' di più ma fare opere più durevoli, quindi si decise di fare, anziché un soffitto di assi, una volta in muratura. Per sostenere il peso della volta si sostituirono i pilastri in mattoni con 16 colonne binate di granito rosa, secondo il disegno dell'ingegnere Giovanni Battista Porta.

Nel 1761 si fece un nuovo altare maggiore con diversi tipi di marmo e nel 1763-'64 si realizzò sopra l'altare la nicchia ove sistemare il Santo Crocifisso, che già riscuoteva la devozione dei fedeli di tutta la zona.

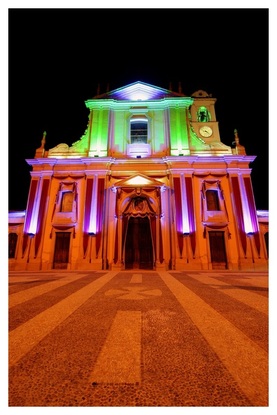

Dopo la realizzazione della volta, la facciata risultava troppo bassa, di modo che la sommità rimaneva aperta. Nel 1770 si fece quindi una nuova facciata (che sostanzialmente aveva già le forme attuali), su disegno di Giulio Gallori, architetto della Fabbrica del Duomo. Poco dopo si fece anche il sagrato e venne collocata in piazza una statua di San Zenone (oggi sistemata sul sagrato.)

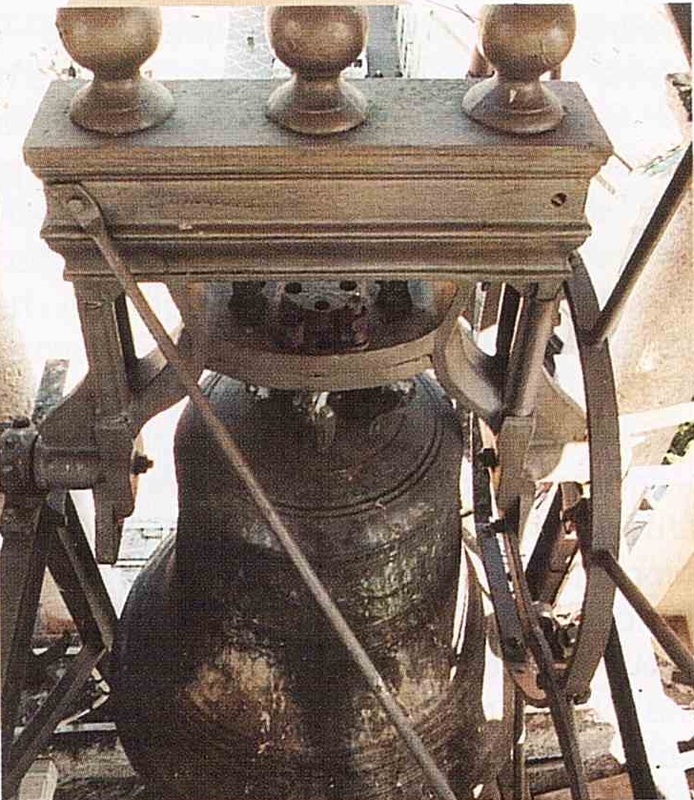

Il 22 aprile del 1776 un fulmine si abbatté sulla cima del campanile. Alcuni pezzi massicci sfondarono il tetto della chiesa e tre fedeli rimasero uccisi. Nel campanile divampò un incendio che distrusse tutto lasciando solo i muri della torre e solo il coraggioso intervento di alcuni impedì che il fuoco si estendesse alla chiesa e alle case circostanti. La chiesa ebbe comunque danni non indifferenti e per un certo tempo l'Eucarestia venne custodita in S.Gerolamo.

La prima notizia è del 974, ma probabilmente la fondazione risale al sec. VIII, all’epoca del Longobardi. Inizialmente la chiesa era alquanto piccola ed occupava all'incirca l’area. dell'attuale presbiterio, mentre I’edificio di culto più importante era la parrocchiale di San Fedele, situata all'estremità opposta della piazza, all'angolo con corso Roma. (San Fedele cadde progressivamente in disuso e nel 1806 fu trasformata in edificio di abitazione.) Ai primi del '200, quasi a ridosso della chiesa di San Zenone, venne eretto un castello, che sarebbe stato distrutto meno di un secolo più tardi, probabilmente nel 1275.

Il rifacimento e l'ampliamento del 1345

Dopo lo smantellamento del castello, la chiesa di San Zenone fu ampliata fino ad arrivare ad includerne tutta l'area. Furono inglobate anche alcune strutture murarie del fortilizio; ad esempio, pare che il campanile venisse edificato sulle base di una delle torri.

Artefice del radicale rifacimento fu un sacerdote castanese, Marchisio de Cantono, come è ricordato da una lapide tuttora esistente, che reca la data del 9 febbraio 1345, attualmente murata all'ingresso laterale della Prepositurale in corso Martiri Patrioti.

L'antico aspetto della chiesa viene descritto nei resoconti delle visite pastorali dei secoli XVI e XVII e XVIII. Sulla facciata c'erano una finestra circolare (oculus) e una sola porta; l'interno era diviso in tre navate mediante dieci pilastri in mattoni; il soffitto era a capriate in legno. Davanti alla chiesa c'era il cimitero, cosa che è ricordato dalla parola dialettale “gimitori” usata per indicare il sagrato.

La ristrutturazione del 1770

Dal momento che in occasione della visita pastorale del 1753 erano stati ordinati dei lavori di manutenzione, viste le non buone condizioni in cui la chiesa si trovava, i Fabbricieri e gli Scolari del SS.mo Sacramento, dopo aver riflettuto a lungo, si convinsero che era meglio spendere un po' di più ma fare opere più durevoli, quindi si decise di fare, anziché un soffitto di assi, una volta in muratura. Per sostenere il peso della volta si sostituirono i pilastri in mattoni con 16 colonne binate di granito rosa, secondo il disegno dell'ingegnere Giovanni Battista Porta.

Nel 1761 si fece un nuovo altare maggiore con diversi tipi di marmo e nel 1763-'64 si realizzò sopra l'altare la nicchia ove sistemare il Santo Crocifisso, che già riscuoteva la devozione dei fedeli di tutta la zona.

Dopo la realizzazione della volta, la facciata risultava troppo bassa, di modo che la sommità rimaneva aperta. Nel 1770 si fece quindi una nuova facciata (che sostanzialmente aveva già le forme attuali), su disegno di Giulio Gallori, architetto della Fabbrica del Duomo. Poco dopo si fece anche il sagrato e venne collocata in piazza una statua di San Zenone (oggi sistemata sul sagrato.)

Il 22 aprile del 1776 un fulmine si abbatté sulla cima del campanile. Alcuni pezzi massicci sfondarono il tetto della chiesa e tre fedeli rimasero uccisi. Nel campanile divampò un incendio che distrusse tutto lasciando solo i muri della torre e solo il coraggioso intervento di alcuni impedì che il fuoco si estendesse alla chiesa e alle case circostanti. La chiesa ebbe comunque danni non indifferenti e per un certo tempo l'Eucarestia venne custodita in S.Gerolamo.

|

La lapide murata all'ingresso settentrionale della chiesa di San Zenone, ricorda i "Cantono", una delle nobili famiglie di Castano si nota lo stemma sulla sinistra e in particolare l'opera del prete Marchisio de Cantono, che come riporta la lapide nel 1345 fece costruire la chiesa di S. Zenone ed istituisce il beneficio di S.Maria in Prato ad onore della Beata Vergine Maria, ed il beneficio di S.Giovanni Evangelista, in rimedio alla propria anima e dei suoi defunti.

|

La chiesa nell'800 e nel '900

Nell'800 si effettuarono diversi interventi migliorativi e di abbellimento: ad esepio, vennero tolte le lapidi tombali ancora esistenti, si rifece il pavimento in mattoni, si realizzarono opere pittoriche (successivamente andate perdute). Per quanto riguarda il 900, il nuovo prevosto don Giuseppe Cermenati: giunto a Castano nel 1902, intraprese diversi Importanti lavori. Ad esempio, nel 1903 venne realizzato l'impianto elettrico, nel 1906 si ingrandì Ia chiesa a sinistra del presbiterio, nel 1913 si realizzò la grotta di Lourdes all'esterno sul lato destro e si iniziarono opere pittoriche e di decorazione grazie alle quali l'interno della Prepositurale andò sempre più assumendo l'aspetto attuale. Tali opere, che ancora oggi possiamo ammirare, furono realizzate dai pittori Enrico Volonterio, Luigi Brusatori e Gaetano Calcaterra.

Nel 1932 si collocarono sul campanile quattro nuovi orologi illuminati, uno per ogni lato. Ne! 1937-'38 si ampliò la chiesa nel transetto di destra e di sinistra, e per far ciò si demolirono le pareti laterali del presbiterio. .

Ulteriori interventi vennero promossi dal prevosto don Alberto Ghianda, che nel '42 era succeduto a mons. Cermenati: vennero commissionati dei dipinti ai pittori Albertella e Gallone e tra il 1944 e il '45 venne rifatta la facciata, rispettando però le linee architettoniche settecentesche.

In un periodo più recente, don Giuseppe Sisti (prevosto dal 1967 al 1988) sostituì tutte le panche e fece rifare nel 1984 la tinteggiatura interna in toni più chiari. All'attuale prevosto don Giuseppe Monti, si devono l'adeguamento dell'impianto elettrico, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione, la realizzazione di un nuovo altare in marmo ed il rifacimento della pavimentazione del presbiterio, il restauro del campanile e della cupola, la tinteggiatura della facciata, il restauro di opere pittoriche.

Nell'800 si effettuarono diversi interventi migliorativi e di abbellimento: ad esepio, vennero tolte le lapidi tombali ancora esistenti, si rifece il pavimento in mattoni, si realizzarono opere pittoriche (successivamente andate perdute). Per quanto riguarda il 900, il nuovo prevosto don Giuseppe Cermenati: giunto a Castano nel 1902, intraprese diversi Importanti lavori. Ad esempio, nel 1903 venne realizzato l'impianto elettrico, nel 1906 si ingrandì Ia chiesa a sinistra del presbiterio, nel 1913 si realizzò la grotta di Lourdes all'esterno sul lato destro e si iniziarono opere pittoriche e di decorazione grazie alle quali l'interno della Prepositurale andò sempre più assumendo l'aspetto attuale. Tali opere, che ancora oggi possiamo ammirare, furono realizzate dai pittori Enrico Volonterio, Luigi Brusatori e Gaetano Calcaterra.

Nel 1932 si collocarono sul campanile quattro nuovi orologi illuminati, uno per ogni lato. Ne! 1937-'38 si ampliò la chiesa nel transetto di destra e di sinistra, e per far ciò si demolirono le pareti laterali del presbiterio. .

Ulteriori interventi vennero promossi dal prevosto don Alberto Ghianda, che nel '42 era succeduto a mons. Cermenati: vennero commissionati dei dipinti ai pittori Albertella e Gallone e tra il 1944 e il '45 venne rifatta la facciata, rispettando però le linee architettoniche settecentesche.

In un periodo più recente, don Giuseppe Sisti (prevosto dal 1967 al 1988) sostituì tutte le panche e fece rifare nel 1984 la tinteggiatura interna in toni più chiari. All'attuale prevosto don Giuseppe Monti, si devono l'adeguamento dell'impianto elettrico, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione, la realizzazione di un nuovo altare in marmo ed il rifacimento della pavimentazione del presbiterio, il restauro del campanile e della cupola, la tinteggiatura della facciata, il restauro di opere pittoriche.

|

|

Dal Campanile della Chiesa di San Zenone galleria fotografica di Gianni Gambalonga 10/2014

|

San Zenone, il nostro patrono nacque attorno al 300 d.C. a Cesarea di Mauritania, l'odierna Cherchel in

Algeria, da una famiglia quasi certamente cristiana. Frequentando le scuole di

Cirta e Madaura si nutrì di vasta cultura classica e studiò Tertulliano, San

Cipriano e Lattanzio.Giunse

a Verona forse accompagnando Sant'Atanasio, patriarca di Alessandria d'Egitto,

che peregrinò per l'Italia come esule, essendo stato cacciato dagli eretici

ariani.Si

fermò a Verona su invito del vescovo san Lucillo e divenne sacerdote. Alla

morte di San Cricino, Zeno, già noto per il suo zelo apostolico, venne

consacrato vescovo. In quel tempo, in città e nelle campagne esistevano ancora

molti pagani e non pochi eretici. Zeno intraprese la sua missione pastorale,

che condusse con grande zelo fino alla morte, per convertire i pagani alla

luce della fede e per richiamare gli erranti all'unità della Chiesa. Delle

opere da lui compiute durante il faticoso episcopato sentiamo l'eco nei 93

discorsi che di lui ci rimangono. Morì il12 aprile di un anno incerto tra il

372 e il 380.

Fu un Santo particolarmente caro ai Longobardi, che dopo essersi convertiti al Cattolicesimo vollero riaffermare, attraverso la devozione a San Zeno, il ripudio di quell'eresia ariana che il Santo aveva combattuto energicamente. |

Le altre Chiese di Castano P.

Chiesa di San Gerolamo e San Bartolomeo

|

Nella "Notitia Cleri" del 1398 questa chiesa non viene menzionata, quindi si presume che sia stata costruita nella prima metà del '400. La prima notizia è del 1475: la chiesa è detta di San Bartolomeo, dato che l'intitolazione a San Gerolamo si affermerà solo successivamente.

In un cortile di fronte si conservava una lapide, con un'iscrizione in gran parte illeggibile, che probabilmente ne ricordava la fondazione. La piantina del sec. XVI ce la presenta di forma rettangolare, senza abside, lunga m. 11 e larga 7,40, orientata verso est, confinante su due lati con degli edifici d'abitazione. Ha già quindi quella struttura che, nonostante i successivi interventi, ha mantenuto fino ai nostri giorni. Qui aveva sede la Confraternita o "Scuola" di San Bartolomeo, i cui membri erano una ventina nel 1476, ma poi sarebbero andati via via diminuendo (nel 1523 erano solo 6). Nel 1569 un nobiluomo castanese, il signor Rodomonte Castano, fondò su licenza di San Carlo la Confraternita di San Gerolamo, che presto conglobò quella di San Bartolomeo. Questa nuova Confraternita, anche nei secoli successivi, appare importante e provvista di un buon patrimonio. L'oratorio viene designato nei documenti con il nome dell'uno o dell'altro Santo, ma alla fine prevalse l'intitolazione a San Gerolamo. Nel 1566 la chiesa risulta in non buone condizioni, ma dopo il 1580 si registrano dei miglioramenti: la chiesa viene ripulita e imbiancata, il piccolo campanile costruito sopra il tetto viene dotato di campana e all'interno, sopra la porta della facciata, si realizza un palco sul quale si radunano gli "Scolari". Forse risale alla fine del '500 la pala d'altare raffigurante la Vergine con i Santi Bartolomeo e Gerolamo. Come ricordato da una piccola lapide tuttora visibile, è del 1677 la costruzione del campanile, posto all'angolo destro della facciata. Nel 700 si evidenziò la necessità di interventi di manutenzione. Nella visita pastorale del 1753 si rilevava che il tetto era molto malandato e si ordinava di ripararlo, ma solo nella primavera del 1772 si decise di avviare lavori di restauro e di costruire un soffitto in volta di mattoni anziché in assi. Per sostenere le spese vennero venduti alcuni terreni. In luglio si erano già restaurati i muri sui 4 lati, si era fatta la volta sopra l'altare, si erano costruiti gli archi nel corpo della chiesa e si erano intonacate quasi tutte le pareti, quando il marchese Carlo Gaspare Medici di Marignano decise di acquistare la chiesa. Solo dopo tante resistenze ed esposti da parte dei |

Confratelli il marchese abbandonò il suo proposito: si era ormai a metà settembre e nel frattempo le abbondanti piogge avevano rovinato le opere già intraprese; ciononostante i lavori vennero portati a termine e la chiesa assunse l'aspetto che ha attualmente.

Nel 1789 la Confraternita venne soppressa dal Governo; la chiesa passò dapprima alla Regia amministrazione e nel 1792 passò alla parrocchia di San Zenone, che la utilizzò per tenervi la dottrina dei ragazzi, cosa che sarebbe continuata fino al '900 inoltrato.

Nel secolo XIX si registrano alcune migliorie: nel 1817 venne collocata la Via Crucis, nel 1852 venne imbiancato e decorato l'interno e si fece un nuovo altare in marmo.

Per quanto riguarda i tempi recenti, negli anni 70 la chiesa venne adibita a sede del Corpo Musicale "Santa Cecilia", ma dal 1997 è ridiventata luogo di culto e di preghiera. Si sono fatti interventi sulla muratura e sono stati realizzati impianti di riscaldamento e di illuminazione a norma.

I prossimi passi saranno il restauro della pala d'altare ed il rifacimento della tinteggiatura.

Nel 1789 la Confraternita venne soppressa dal Governo; la chiesa passò dapprima alla Regia amministrazione e nel 1792 passò alla parrocchia di San Zenone, che la utilizzò per tenervi la dottrina dei ragazzi, cosa che sarebbe continuata fino al '900 inoltrato.

Nel secolo XIX si registrano alcune migliorie: nel 1817 venne collocata la Via Crucis, nel 1852 venne imbiancato e decorato l'interno e si fece un nuovo altare in marmo.

Per quanto riguarda i tempi recenti, negli anni 70 la chiesa venne adibita a sede del Corpo Musicale "Santa Cecilia", ma dal 1997 è ridiventata luogo di culto e di preghiera. Si sono fatti interventi sulla muratura e sono stati realizzati impianti di riscaldamento e di illuminazione a norma.

I prossimi passi saranno il restauro della pala d'altare ed il rifacimento della tinteggiatura.

San

Gerolamo è uno dei Padri della Chiesa ed è tra i principali esponenti della

letteratura latina cristiana. Nacque verso il 347 nei pressi di Aquileia da

una famiglia agiata di origine dalmata. All'età di 12 anni fu mandato a Roma

per studiare grammatica e retorica. A 20 anni fu battezzato da papa Liberio,

quindi si trasferì in Gallia e successivamente ritornò ad Aquileia, deciso a

condurre una vita di studio e di ascetismo insieme ad un gruppo di amici. Dopo

circa un anno, nel 374, si recò in Oriente stabilendosi dapprima ad Antiochia e

vivendo poi come eremita nel deserto siriaco. In quegli anni studiò

approfonditamente il greco e l'ebraico. Contrariato dalle contese che regnavano

tra gli eremiti, ritornò ad Antiochia, dove fu ordinato sacerdote, ed in

seguito si trasferì a Costantinopoli, dove si dedicò agli studi teologici e

all'esegesi biblica con la guida di Gregorio Nazianzeno.

Nel 328 si recò a Roma per partecipare al Concilio indetto da papa Damaso, preceduto da una grande fama di santità e dottrina. Il Papa lo incaricò di fare una revisione della traduzione latina della Bibbia, cosa che Gerolamo fece sulla base di un confronto con i testi greci, limitandosi però, in questo momento, al Nuovo Testamento e ai Salmi.

Fautore di una vita ascetica, Gerolamo condannò i vizi della società romana e si alienò le simpatie di molti (anche tra il clero) che lo consideravano troppo rigoroso. Preferì quindi lasciare Roma per trasferirsi di nuovo in Oriente, seguito da alcune pie nobildonne romane, fissando lo sua dimora in Betlemme.

Dal 391, insoddisfatto delle versioni greche e latine della Bibbia, intraprese una traduzione partendo direttamente dal testo ebraico, concludendola solo nel 406. (Si tratta della "Vulgata': che ben presto si diffuse in tutta lo Cristianità latina). La sua vasta produzione letteraria comprende traduzioni, commenti alle Scritture, opere polemiche contro gli eretici ed un epistolario di 150 lettere. Morì il 30 settembre del 420.

Venne sepolto presso lo grotta della Natività, ma poi le sue reliquie furono trasportate alla basilica romana di Santa Maria Maggiore.

Nel 328 si recò a Roma per partecipare al Concilio indetto da papa Damaso, preceduto da una grande fama di santità e dottrina. Il Papa lo incaricò di fare una revisione della traduzione latina della Bibbia, cosa che Gerolamo fece sulla base di un confronto con i testi greci, limitandosi però, in questo momento, al Nuovo Testamento e ai Salmi.

Fautore di una vita ascetica, Gerolamo condannò i vizi della società romana e si alienò le simpatie di molti (anche tra il clero) che lo consideravano troppo rigoroso. Preferì quindi lasciare Roma per trasferirsi di nuovo in Oriente, seguito da alcune pie nobildonne romane, fissando lo sua dimora in Betlemme.

Dal 391, insoddisfatto delle versioni greche e latine della Bibbia, intraprese una traduzione partendo direttamente dal testo ebraico, concludendola solo nel 406. (Si tratta della "Vulgata': che ben presto si diffuse in tutta lo Cristianità latina). La sua vasta produzione letteraria comprende traduzioni, commenti alle Scritture, opere polemiche contro gli eretici ed un epistolario di 150 lettere. Morì il 30 settembre del 420.

Venne sepolto presso lo grotta della Natività, ma poi le sue reliquie furono trasportate alla basilica romana di Santa Maria Maggiore.

|

San Bartolomeo è uno degli Apostoli, nominato dai Vangeli Sinottici, ma non dal Vangelo di Giovanni, dove si parla invece di Nathanael. E' certo, però, che si tratta della stessa persona:

Bartolomeo ("Bar Talmai'') è il nome "patronimico", che significa "figlio di Talmai". Non si hanno molte notizie sulla sua vita: Eusebio riporta un'antica tradizione secondo cui avrebbe predicato il Cristianesimo in Armenia e in India. Incerte anche le circostanze del suo martirio: secondo una tradizione assia diffusa, anche se tardiva, nelle immagini sacre viene raffigurato scorticato vivo. La sua festa ricorre il 24 di agosto. |

Chiesa di San Rocco e San Sebastiano

|

La

chiesa fu costruita con tutta probabilità nella seconda metà del '400, per

iniziativa della "Confraternita di San Rocco". Tale Confraternita

aveva avuto un grande sviluppo in Italia in occasione del ripetersi di gravi

epidemie di peste e di altre malattie infettive. San Rocco è infatti invocato

come protettore contro la peste e anche nella nostra zona si trovano diverse

chiese a lui intitolate (ad esempio a Cuggiono e a Vanzaghello.)

Originariamente la chiesa era di dimensioni più ridotte (circa 10 m. x 4) ed aveva un orientamento inverso rispetto a quello attuale: aveva l'abisde semi circolare rivolta a est (come tutte le chiese antiche), cioè verso il corso, e la facciata rivolta verso ovest. Già nel '500, come attestano gli atti delle visite pastorali, la chiesetta versava in condizioni di incuria, ma i ripetuti richiami delle Autorità ecclesiastiche indussero i Curati dell'epoca a fare interventi per ridare dignità e decoro a questo edificio di culto. Alla fine del secolo venne qui collocata una pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino insieme ai Santi Rocco, Sebastiano e Stefano. (Originariamente di forma rettangolare e modificata nel '700 con l'aggiunta di una "centinatura" nella parte superiore). Dopo alterne vicende, verso la fine del '600 la Confraternita di S.Rocco riprese quota e il numero degli aderenti aumentò notevolmente. Sorse quindi l'esigenza di ampliare la chiesa e di renderla più decorosa. |

|

Nel 1725 si intraprese un radicale rifacimento, realizzando dietro l'abside un ampliamento (che avrebbe poi costituito la parte anteriore), invertendo l'orientamento e realizzando una nuova facciata. L'edificio rinnovato appariva chiaramente come la fusione di due chiese .diverse per stile, altezza e finiture. Il presbiterio veniva ora a trovarsi al centro. Nel 1727 il Prevosto di Dairago benedisse la chiesa e negli anni successivi si completarono i lavori di decorazione. All'interno vennero realizzate figure a stucco che rappresentano le Virtù e sopra il presbiterio venne dipinto un affresco raffigurante la glorificazione di San Rocco.

Tutto ciò richiese notevoli spese, che la Confraternita sostenne facendo ricorso a prestiti di privati (in seguito ci furono difficoltà nella restituzione e alcuni creditori intentarono della azioni legali). E' da notare lo stile "moderno" della chiesa che già aderisce pienamente al gusto del rococò affermatosi a partire dalla Francia dagli inizi del secolo. Nel 1787 anche la Confraternita di S.Rocco, come molte altre, venne soppressa dal Governo austriaco e quindi rapidamente decadde, essendo ormai priva di personalità giuridica e autonomia patrimoniale. La chiesa venne allora assunta in carico dalla Parrocchia. Nel1'800 l'edificio andò deteriorandosi sempre più e ai primi del '900 si trovava in condizioni pessime. Questo stato venne rilevato nella visita pastorale del 1935 dal card. Schuster, che sollecitò lavori di restauro, puntualmente intrapresi da mons. Cermenati. Ulteriori interventi sono stati recentemente voluti dall'attuale Prevosto don Monti. Si è rifatto il tetto, si sono risanati i muri dall'umidità, si è restaurata la facciata, si è rinnovata la tinteggiatura dell'interno, la parte retrostante il presbiterio è stata isolata e destinata a sede del Corpo musicale "Santa Cecilia" ed infine è stata restaurata la pala d'altare cinquecentesca. (I lavori sono stati terminati nell'autunno del '97). |

I Santi Rocco & Sebastiano

Pur essendo vissuti in epoche diverse, a distanza, di circa 1.000 anni l'uno dall'altro, i due Santi vengono accomunati per il fatto che sono considerati protettori contro la peste e le epidemie in generale

Pur essendo vissuti in epoche diverse, a distanza, di circa 1.000 anni l'uno dall'altro, i due Santi vengono accomunati per il fatto che sono considerati protettori contro la peste e le epidemie in generale

|

San

Rocco nacque a Montpellier, in Francia, verso la fine del '300.Ad un certo

punto della sua vita volle rinunciare alle sue ricchezze a vantaggio dei poveri

ed intraprese un pellegrinaggio alla volta di Roma. (E' anche considerato

protettore dei pellegrini, dei quali indossa il caratteristico abito).

Giunto nei pressi di Acquapendente (non lontano da Viterbo), trovò che lì era in corso un'epidenia di peste, ma grazie alle sue preghiere la città fu liberata dal morbo. Questo si ripeté anche in altri luoghi, per cui nel Martirologio Romano si dice che San Rocco "liberò dalla peste molte città col segno della Croce': Durante il viaggio di ritorno contrasse lui stesso la malattia a Piacenza (nelle immagini che lo rappresentano il Santo appare con una gamba piagata) e per non contagiare altra gente si ritirò in solitudine in una foresta, dove riuscì a sopravvivere perché un cane, sempre raffigurato accanto a lui, gli portava tutti i giorni un pane sottratto al suo padrone che era un fornaio. Dopo essere guarito si rimise in viaggio, ma giunto nei pressi di Angera fu arrestato perché scambiato per una spia e tenuto per 5 anni in prigione, dove morì. La sua festa si celebra il 16 di agosto. |

San

Sebastiano visse verso la fine del III secolo, al tempo dell'imperatore

Diocleziano. Nativo di Narbona, nella Gallia, era un ufficiale romano molto

apprezzato dai suoi superiori, ma cadde in disgrazia quando si scoprì che era

diventato cristiano.

Essendosi

rifiutato di rinnegare la sua Fede, fu condannato ad essere trafitto da frecce,

tuttavia riuscì prodigiosamente a sopravvivere al supplizio e venne raccolto

da alcuni Cristiani che lo curarono amorevolmente finché le sue ferite non si

furono rimarginate. Dopo essersi ristabilito, non mancò di intervenire

coraggiosamente in difesa dei Cristiani perseguitati. Di nuovo condannato a

morte, venne martirizzato forse nel 288.

Ben presto si cominciò ad invocare la protezione del Santo in occasione delle epidemie di peste e questa fama fu mantenuta anche dopo l'affermazione della figura di San Rocco, che si trova sempre associata a quella del Martire romano. La festa di San Sebastiano si celebra il 20 di gennaio e in questa ricorrenza, fino a pochi decenni fa, si era soliti tenere, in varie località, al benedizione degli animali . |

Chiesa della Madonna dei Poveri

|

Dopo la prepositurale di San Zenone, è la seconda chiesa parrocchiale di Castano. I lavori di costruzione del recente edificio religioso risalgono al 29 settembre 1957, data in cui venne posata la prima pietra. L’edificazione della chiesa fu poi portata a termine in poco più di un anno. Essa ha una pianta a tre navate, voluta dal progettista proprio al fine di conservare una caratteristica tradizionale comune alla generalità delle altre chiesi esistenti, e forme tradizionali. La struttura portante dell’edificio è costituita da pilastri e travi in cemento e questo ha permesso di apportarvi anche un sostanziale ampliamento successivo. Esternamente l’edificio è rivestito in cotto, internamente, per i pavimenti ed i rivestimenti, sono stati utilizzati marmi veronesi. L’istituzione della nuova parrocchia venne stabilita con decreto del 30 settembre 1967.

|

Chiesa di San Fedele

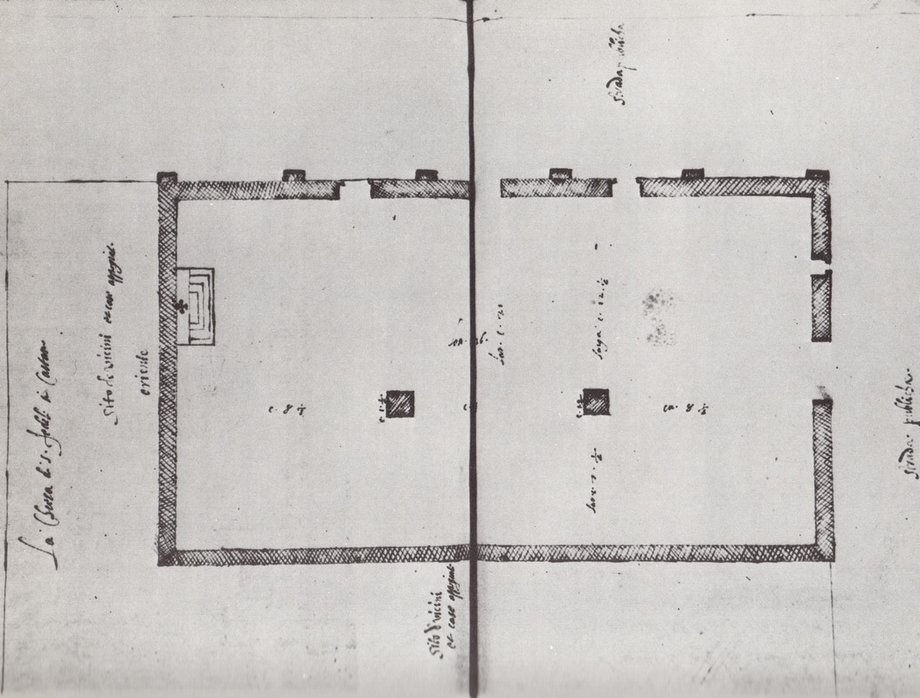

Era situata nella parte più antica del paese, attorno all'estremità occidentale della piazza principale, che fu detta di S. Fedele: era posta d'angolo tra l'attuale corso Roma e la piazza, ed il vicolo di fronte si chiama ancora oggi Vicolo della chiesa Antica. S. Fedele era un martire soldato ed è compatibile con l'usanza del tempo di intitolare chiese a santi guerrieri fra i barbari e a santi soldati tra i romani. In particolare, S. Fedele era molto venerato a Como, a cui conduce la strada militare Novara - Gallarate - Castelseprio - Como; corso Roma trova la sua continuazione sulla strada Lonate Pozzolo - Gallarate, che si immette appunto sulla principale per Como, e ciò spiega la diffusione del culto di S. Fedele sino a Castano. La chiesa, a navata unica, misurava m. 12 lungo il lato della piazza e m. 6 lungo corso Roma. Era disposta con l'entrata principale verso occidente, e con l'altare addossato alla parete d'Oriente, come nella tipologia delle chiese antiche; aveva un'altra entrata sul lato sud, quello della piazza, e quattro finestre, ai lati delle entrate. Le prime notizie della chiesa di S. Fedele di Castano risalgono al XIII secolo; data però la forma della chiesetta, rettangolare ad "aula", è da ritenersi del V o del VI secolo, anche tenendo conto del Santo titolare, che in quel periodo riceveva già un culto. Di S. Fedele ci parla nel VI secolo Ennodio, vescovo di Pavia.

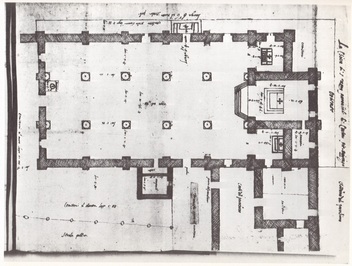

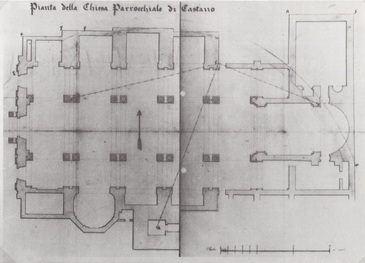

A lato la planimetria della chiesa di San Fedele el secolo XVI. fu la prima chiesa parrocchiale di Castano e fu soppressa e trasformata in abitazione verso il 1825.

A lato la planimetria della chiesa di San Fedele el secolo XVI. fu la prima chiesa parrocchiale di Castano e fu soppressa e trasformata in abitazione verso il 1825.

Chiesa dell'Addolorata o della Madonna del Lazzaretto al cimitero

Nel 1719 il Priore della Confraternita del SS.Sacramento, volendo costruire un edificio di culto nel luogo detto del Lazzaretto, dove si erano sepolti e bruciati i morti dell'epidemia di peste del 1630, ottenne a questo scopo un pezzo di una vigna confinante, di proprietà delle monastero di S.Agata in Lonate. Si iniziò la costruzione della chiesa, finanziandola con le offerte di alcuni benefattori e della popolazione.

Nel 1725 mancava solo la volta, ma le elemosine erano diventate scarse, quindi si fece ricorso ad un prestito di 600 lire imperiali per 4 anni che permise di completare i lavori per il 1728.

Nel 1725 mancava solo la volta, ma le elemosine erano diventate scarse, quindi si fece ricorso ad un prestito di 600 lire imperiali per 4 anni che permise di completare i lavori per il 1728.

La chiesa era inizialmente intitolata a San Giuseppe, patrono degli agonizzanti; per questo fu qui collocato un quadro raffigurante la morte del Santo, copia dell'originale di Antonio Franceschini (1648-1729). Successivamente il titolo passò al vicino oratorio di San Cornelio (un'antica chiesetta demolita alla fine del 700 che si trovava nei pressi della cascina Saronna) e già nel 1753 la chiesa del Lazzaretto aveva assunto l'intitolazione alla Beata Vergine Addolorata.

In occasione della visita pastorale del 1753 la chiesa viene descritta di forma poligonale, con tre altari: uno centrale con il quadro dell'Addolorata, uno a destra, con un quadro raffigurante San Carlo che porta l'Eucarestia agli appestati, e uno sulla sinistra con il quadro di San Giuseppe morente.

Nel 1743 il signor Gerolamo Vanotti aveva lasciato un'eredità destinata alla costruzione di un portico che circondasse tutto il Lazzaretto e all'ampliamento della chiesa. Solo nel 1770 l'eredità fu effettivamente disponibile e l'anno successivo si costruì, anziché un portico, un muro di cinta con addossate 14 cappellette della Via Crucis, come si vede da una piantina dell'epoca.

In seguito a nuove disposizioni di legge che vietavano la sepoltura dei defunti nelle chiese e all'interno dei centri abitati (come si era sempre fatto nel corso dei secoli), nel 1786 si adibì a camposanto l'area antistante la chiesa del Lazzaretto.

Ben presto, però, lo spazio si rivelò insufficiente e quindi il Comune recintò l'area attorno e dietro la chiesa per ampliare il cimitero. Dopo un'iniziale controversia, la Parrocchia cedette l'area in proprietà al Comune nel 1813. Parlando della chiesa, non possiamo non accennare alla Via Crucis del porticato antistante, che è l'opera d'arte più notevole tra quelle presenti in Castano. Nel 1887 l'erede di mons. Giovanni Battista Ramponi, un sacerdote castanese che aveva fatto un lascito per il restauro della vecchia Via Crucis ormai molto deteriorata, anziché far restaurare un'opera ormai irrecuperabile ritenne preferibile far costruire un nuovo portico d'ingresso al Cimitero in stile neoclassico per accogliere una nuova Via Crucis. Il Comune bandì un concorso e risultò vincitore il pittore milanese Gaetano Previati, che realizzò i 14 dipinti tra il 1888 e 1889.

La chiesa dell'Addolorata non subì grandi trasformazioni nel corso del '900, a parte la realizzazione, al suo interno, delle sepolture per il clero volute dal prevosto mons. Ghianda.

In occasione della visita pastorale del 1753 la chiesa viene descritta di forma poligonale, con tre altari: uno centrale con il quadro dell'Addolorata, uno a destra, con un quadro raffigurante San Carlo che porta l'Eucarestia agli appestati, e uno sulla sinistra con il quadro di San Giuseppe morente.

Nel 1743 il signor Gerolamo Vanotti aveva lasciato un'eredità destinata alla costruzione di un portico che circondasse tutto il Lazzaretto e all'ampliamento della chiesa. Solo nel 1770 l'eredità fu effettivamente disponibile e l'anno successivo si costruì, anziché un portico, un muro di cinta con addossate 14 cappellette della Via Crucis, come si vede da una piantina dell'epoca.

In seguito a nuove disposizioni di legge che vietavano la sepoltura dei defunti nelle chiese e all'interno dei centri abitati (come si era sempre fatto nel corso dei secoli), nel 1786 si adibì a camposanto l'area antistante la chiesa del Lazzaretto.

Ben presto, però, lo spazio si rivelò insufficiente e quindi il Comune recintò l'area attorno e dietro la chiesa per ampliare il cimitero. Dopo un'iniziale controversia, la Parrocchia cedette l'area in proprietà al Comune nel 1813. Parlando della chiesa, non possiamo non accennare alla Via Crucis del porticato antistante, che è l'opera d'arte più notevole tra quelle presenti in Castano. Nel 1887 l'erede di mons. Giovanni Battista Ramponi, un sacerdote castanese che aveva fatto un lascito per il restauro della vecchia Via Crucis ormai molto deteriorata, anziché far restaurare un'opera ormai irrecuperabile ritenne preferibile far costruire un nuovo portico d'ingresso al Cimitero in stile neoclassico per accogliere una nuova Via Crucis. Il Comune bandì un concorso e risultò vincitore il pittore milanese Gaetano Previati, che realizzò i 14 dipinti tra il 1888 e 1889.

La chiesa dell'Addolorata non subì grandi trasformazioni nel corso del '900, a parte la realizzazione, al suo interno, delle sepolture per il clero volute dal prevosto mons. Ghianda.

Negli anni '80 venne rifatto il tetto (a carico dell'Amministrazione comunale, dal momento che la chiesa è anche al servizio del cimitero, che è appunto di proprietà del Comune) e negli anni '90 vennero fatte delle migliorie interne per iniziativa del prevosto don Monti: in particolare si è rifatta la tinteggiatura e si sono eliminate le sepolture, trasferendo le spoglie dei sacerdoti tumulati in una cappella funeraria riservata al Clero, in modo da rendere più spazioso l'interno della chiesa.

|

La statua dell'Addolorata

Nella nicchia sopra l'altare maggiore è collocata una statua che raffigura la Madonna nell'atto di accogliere il Cristo morto deposto dalla Croce. La scultura, opera dell'artista Alberto Ceppi di Meda, è alta circa 2 metri ed è stata plasmata con resine speciali. Lo stile, pur moderno, rientra pienamente nel figurativismo tradizionale. La statua è stata portata nella chiesa del cimitero il 15 settembre 1992, festa dell'Addolorata, con una solenne processione serale partita dalla Prepositurale. Nel 1997 si è voluto solennizzare l'annuale processione dell'Addolorata portando processionalmente la statua fino alla Prepositurale per poi riportarla di nuovo al cimitero e per il futuro si intende continuare questa tradizione della traslazione quinquennale. Nella chiesa dell'Addolorata si celebra la Santa Messa per i Defunti il quarto mercoledì di ogni mese alle ore 15,30. |

Chiesetta di San Bernardo alla cascina Malpaga

|

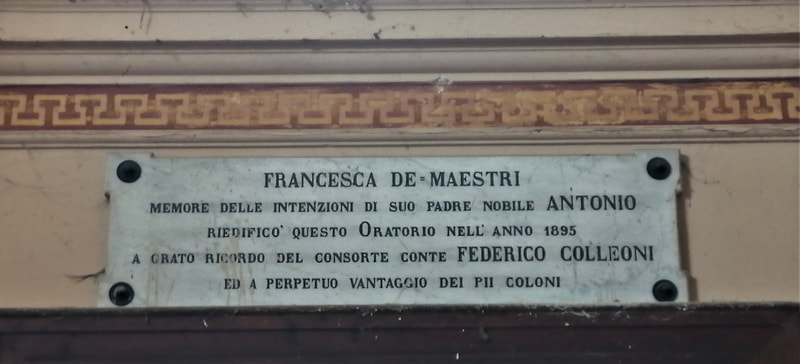

Della cascina Malpaga si ha notizia addirittura dal 1491, alcune carte notarili dell'epoca infatti riportano che un certo “Berto de Genoni Antonio abita sul luogo della Malpaga nel territorio di Castano”. All’epoca conosciuta come Cascina di San Bernardo era già proprietà della famiglia De Magistris o De Maestri,rimase in loro possesso fino all’inizio del secolo XX.

La chiesetta di San Bernardo fu edificata nel 1562 nella quale venne collocata un'opera pittorica raffigurante San Bernardo. Fino alla metà del XX secolo, la Cascina Malpaga era ancora abitata da alcuni nuclei famigliari di contadini che coltivavano le terre circostanti, fino ad un massimo di ben 137 persone residenti. Ora però versa in condizioni di completo abbandono. Ora la cascina è parte del patrimonio dell’Opera Pia Colleoni, fondata dalla stessa contessa Francesca Colleoni de Maestri, la quale nel 1902 istituì a Castano un Ospedale Civile, ora casa di riposo per gli anziani appunto in via Colleoni. |

La condizione attuale della chiesetta "completamente vandalizzata"

Chiesa di Sancta Maria in Agro più conosciuta come Madonna di grée

|

La chiesa di Sancta Maria in Agro detta popolarmente la "Madonna di Grée", si erge tra i boschi della brughiera a sud della sua frazione Sant'Antonino Ticino.

Sebbene la prima notizia scritta dell'esistenza di una "ecclesia Sanctae Mariae" sia della fine del '300, il santuario della Madonna di Grée ha certamente un'origine molto più antica, risalente forse addirittura all'VIII secolo, ed è l'unica chiesa superstite di un sistema di edifici di culto campestri, simili per forme e dimensioni, collocati molto al di fuori dell'abitato di Castano, ai quattro punti cardinali. Tre di queste chiese oggi non esistono più: a est c'era la chiesa dei Ss.Cornelio e Cipriano, nei pressi dell'attuale cascina Saronna, a sud quella di San Maurizio, al confine con Cuggiono, a ovest quella di San Pietro, al Ponte di Castano. La Madonna di Grée occupa la posizione nord e al centro troviamo la chiesa prepositurale di San Zenone. Tali chiese non erano state costruite con una finalità pratica, vale a dire per soddisfare le esigenze di culto di una popolazione peraltro poco numerosa, ma avevano prevalentemente una funzione simbolica di consacrazione del territorio castanese. Il nome "Madonna di Grée" è una corruzione dell'originaria denominazione di "Sancta Maria in Agro", cioè "Santa Maria in campagna". Del tutto errato il nome "Madonna dei Gradi" riportato in alcune carte topografiche, basato sull'equivoca assimilazione alla parola francese "degrée". Ancor più errato il nome "Madonna del Gres", dato a una delle gallerie della superstrada ss336 direzione Malpensa con l'intenzione di ricordare appunto la chiesetta di Castano Primo. La festa della Madonna di Grée ricorre il 5 agosto, sotto il titolo di "festa della Madonna della Neve". Tale ricorrenza si riferisce al miracolo che la tradizione vuole avvenuto a Roma nella notte tra il 4 ed il 5 agosto del 352: la Vergine apparve in sogno a papa Liberio raccomandandogli di costruirle una chiesa nel punto in cui sarebbe nevicato. La neve cadde effettivamente sull'Esquilino, e lì il Papa fece costruire la "basilica liberiana", intitolata a Santa Maria della Neve, cioè l'attuale basilica di Santa Maria Maggiore.

Questi elementi rafforzano la tesi dell'origine longobarda della Madonna di Grée: infatti i Longobardi, dopo essersi convertiti al Cattolicesimo, ebbero molto cara la basilica romana, costruita non molti anni dopo la condanna dell'eresia di Ario che essi si erano lasciati alle spalle. Come segno di tale devozione, anche in Lombardia troviamo diverse chiese intitolate alla Madonna della Neve. Un altro segno della cattolicità Longobarda sta nel fatto che, nello stesso periodo a Castano fu intitolata una chiesa a San Zenone grande oppositore del paganesimo e dell'eresia ariana. |

La chiesa, che misura circa 10 m di lunghezza per 4,80 di larghezza, ha sostanzialmente mantenuto inalterate le sue dimensioni originarie. Nelle piantine delle visite pastorali della seconda metà del '500, tuttavia, appare quasi dimezzata in lunghezza e preceduta da un ampio portico lungo quasi quanto la chiesa. Questo si spiega, probabilmente, con il fatto che la parte anteriore dell'edificio era stata distrutta, probabilmente in occasione di un'incursione di truppe viscontee nel 1358, e non più riedificata.

Il presbiterio era ancora chiuso da un'abside semicircolare, c'era gia il campanile ed inoltre erano presenti delle pitture, tra cui un'immagine della Madonna dipinta sulla parete e protetta da vetro, che viene definita "antica". Constatato che la chiesa era troppo piccola, nel 1597 si suggerì di ampliarla, inglobando nell'edificio anche l'area del portico antistante.

La ricostruzione venne fatta negli anni a cavallo tra il '500 e il '600. Fu allora che la chiesa dovette assumere le dimensioni e le forme che sostanzialmente mantiene tuttora.

Già nel 1605 si parla di una statua lignea della Madonna collocata sull'altare, ma non sappiamo se era quella attuale. Non si fa più cenno alle antiche pitture, forse distrutte durante il rifacimento.

La tradizione della Messa solenne in canto celebrata il 5 agosto, con la partecipazione degli scolari del SS.Sacramento, si trova giù menzionata a fine '600, e nel secolo successivo si teneva anche un triduo predicato. Inoltre nella chiesa si celebravano funzioni anche in altri momenti dell'anno.

Già nel 1605 si parla di una statua lignea della Madonna collocata sull'altare, ma non sappiamo se era quella attuale. Non si fa più cenno alle antiche pitture, forse distrutte durante il rifacimento.

La tradizione della Messa solenne in canto celebrata il 5 agosto, con la partecipazione degli scolari del SS.Sacramento, si trova giù menzionata a fine '600, e nel secolo successivo si teneva anche un triduo predicato. Inoltre nella chiesa si celebravano funzioni anche in altri momenti dell'anno.

A più riprese, nell'800 e nel '900, vennero condotti interventi di manutenzione e di restauro. In particolare, negli anni '70 venne rifatta la pavimentazione e a partire dal 1990 si effettuarono vari lavori tra cui l'allacciamento alla rete elettrica ed idrica e la progressiva sistemazione dello spazio circostante, prima occupato da boscaglia.

Vennero acquisiti appezzamenti di terreno per donazione o acquisto e grazie all'impegno degli "Amici del Santuario", un gruppo che raccoglie diversi fedeli sia di Castano sia dei vicini paesi di Sant'Antonino e Vanzaghello, si realizzò un posteggio e venne sistemato il piazzale antistante con ghiaietto e panchine.

Per quanto riguarda i più recenti interventi, nel 2000 si è proceduto al restauro interno, che ha messo in luce la bella cornice cinquecentesca in cotto di stile classico, ed inoltre è stata restaurata la statua della Madonna.

Vennero acquisiti appezzamenti di terreno per donazione o acquisto e grazie all'impegno degli "Amici del Santuario", un gruppo che raccoglie diversi fedeli sia di Castano sia dei vicini paesi di Sant'Antonino e Vanzaghello, si realizzò un posteggio e venne sistemato il piazzale antistante con ghiaietto e panchine.

Per quanto riguarda i più recenti interventi, nel 2000 si è proceduto al restauro interno, che ha messo in luce la bella cornice cinquecentesca in cotto di stile classico, ed inoltre è stata restaurata la statua della Madonna.

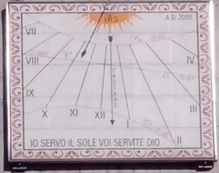

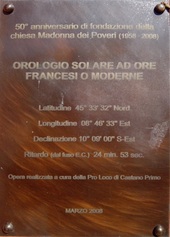

La meridiana

Sulla parete esterna sud della chiesetta si può ammirare una meridiana del XVI secolo

Le ore segnate dalla punta dell'ombra dello stilo, o gnomone, in questo tipo d'orologio, indicano la fine del giorno e l'inizio del giorno seguente come ora ventiquattresima (ora del tramonto del sole); tutte le linee orarie segnano le ore trascorse dal tramonto precedente. Le stagioni sono evidenziate dalla lunghezza dell'ombra dello stilo, che nei diversi periodi dell'anno raggiunge le linee giornaliere (o di declinazione del sole) in queste date:

- 22 dicembre (solstizio invernale): arco di iperbole in alto (dove c'è il simbolo del capricorno)

- 21 marzo e 23 settembre (equinozi): linea retta orizzontale in mezzo

- 21 giugno (solstizio estivo): arco di iperbole in basso (dove c'è il simbolo del cancro) La linea retta orizzontale degli equinozi è caratterizzata dai simboli zodiacali di ariete e bilancia, mostrati nella legenda, che indicano rispettivamente l'inizio della primavera e dell'autunno. La freccia verticale indicata con M, situata al centro del quadrante, indica il momento del "mezzodì vero locale" (metà delle ore di luce) in questo luogo e in tutte le stagioni dell'anno.

Nella foto si legge che sono trascorse 18 ore e 20 minuti dal tramonto precedente di un giorno d'autunno, e mancano 5 ore e 40 minuti al tramonto successivo. Manca poco più di un'ora al "mezzodì vero locale".

È interessante notare che, essendo perfettamente orizzontale la retta equinoziale, la parete su cui si trova questo quadrante è orientata perfettamente a Sud. Il restauro è stato curato nel novembre 2004 dalla Pro Loco di Castano Primo con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura (Restauratore: Lorenzo Pietro Pini; Consulente per la "Gnomonica" Franco Mocchetti).

Le ore segnate dalla punta dell'ombra dello stilo, o gnomone, in questo tipo d'orologio, indicano la fine del giorno e l'inizio del giorno seguente come ora ventiquattresima (ora del tramonto del sole); tutte le linee orarie segnano le ore trascorse dal tramonto precedente. Le stagioni sono evidenziate dalla lunghezza dell'ombra dello stilo, che nei diversi periodi dell'anno raggiunge le linee giornaliere (o di declinazione del sole) in queste date:

- 22 dicembre (solstizio invernale): arco di iperbole in alto (dove c'è il simbolo del capricorno)

- 21 marzo e 23 settembre (equinozi): linea retta orizzontale in mezzo

- 21 giugno (solstizio estivo): arco di iperbole in basso (dove c'è il simbolo del cancro) La linea retta orizzontale degli equinozi è caratterizzata dai simboli zodiacali di ariete e bilancia, mostrati nella legenda, che indicano rispettivamente l'inizio della primavera e dell'autunno. La freccia verticale indicata con M, situata al centro del quadrante, indica il momento del "mezzodì vero locale" (metà delle ore di luce) in questo luogo e in tutte le stagioni dell'anno.

Nella foto si legge che sono trascorse 18 ore e 20 minuti dal tramonto precedente di un giorno d'autunno, e mancano 5 ore e 40 minuti al tramonto successivo. Manca poco più di un'ora al "mezzodì vero locale".

È interessante notare che, essendo perfettamente orizzontale la retta equinoziale, la parete su cui si trova questo quadrante è orientata perfettamente a Sud. Il restauro è stato curato nel novembre 2004 dalla Pro Loco di Castano Primo con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura (Restauratore: Lorenzo Pietro Pini; Consulente per la "Gnomonica" Franco Mocchetti).

La via Crucis all'interno di Sancta Maria in Agro

Le Sante Reliquie

Parte del reliquiario

Parte del reliquiario

La

devozione per le Sante Reliquie, venerate nella Prepositurale di San Zenone,

risale a quattro secoli fa. Nel 1609 un nobile milanese era riuscito a far

giungere nella sua città, ottenendo le da Roma e da Colonia, un buon numero

di reliquie di vari Santi. Il Cardinale di Milano, Federico Borromeo, ritenne

opportuno metterne una parte a disposizione di alcuni centri della Diocesi e

anche Castano pensò di avvalersi di tale opportunità.La

comunità ebbe le sue Reliquie, che furono trasportate da Milano e solennemente

accolte con una grande festa culminata il 12 luglio.

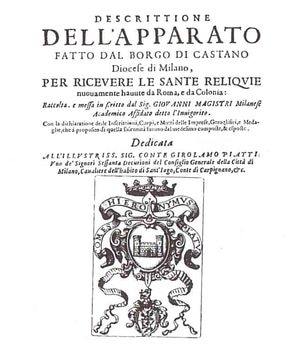

Il nobile Giovanni Magistri, testimone diretto dei festeggiamenti, ne fece una cronaca assai dettagliata nella sua "Descrittione dell'apparato fatto dal borgo di Castano per ricevere le Sante Reliquie” opuscolo che venne pubblicato a stampa a Milano.

Riassumiamo i punti salienti di tale relazione, citando direttamente alcuni passi che rendono assai bene l'idea della grandiosità di quella festa memorabile.Non appena si seppe che Castano avrebbe avuto l'onore di ospitare le Reliquie, i notabili ed il popolo si riunirono per provvedere ad organizzare l'accoglienza, dando mandato al nobile Pietro Francesco della Croce di sovrintendere ai preparativi. Detto gentiluomo organizzò una compagnia di soldati, tutti abitanti del borgo, li equipaggiò con armi appositamente comprate ed incaricò un sergente del loro addestramento formale. Si provvide poi ad ingaggiare dei musici tra i migliori del Duomo di Milano, dei trombettieri con trombe d'argento, oltre a tamburini ed apparatori. All'inizio del corso San Rocco si costruì una porta ricoperta di panno cremisi e da qui alla chiesa parrocchiale la strada fu coperta di panno bianco. A un certo punto del percorso "fu apparecchiato un gratioso fonte, che nella hora della solenne processione doveva scaturire non aqua, ma perfettissimo vino, e fu cosa grata a molto poveri forestieri che nel maggior bisogno suo estinguevano l'ardentissima sete” Nello stesso luogo in cui c'era la fontana fu eretta un'altra porta simile all'altra, ornata "con panno azzurro, con cherubini,orpelli,fregi, festoni d'hedera e frutti che sembrano veri” In prossimità della chiesa di San Gerolamo fu costruito "un castello di grandezza tale che in esso poteva comodamente rinchiudersi buon numero di soldati" e dalla cui sommità venivano simulati colpi di artiglieria.

In mezzo alla piazza fu eretto un arco di ordine dorico, ornato di statue, che introduceva ad una nuova porta da cui partiva un addobbo che arrivava a coprire la facciata della chiesa parrocchiale.Le Sante Reliquie, rilevate in Arcivescovado dal cavaliere della Croce, giunsero a Castano in due reliquiari portate da due carrozze, accompagnate dal signor Gio. Giacomo Castoldi.

Il nobile Giovanni Magistri, testimone diretto dei festeggiamenti, ne fece una cronaca assai dettagliata nella sua "Descrittione dell'apparato fatto dal borgo di Castano per ricevere le Sante Reliquie” opuscolo che venne pubblicato a stampa a Milano.

Riassumiamo i punti salienti di tale relazione, citando direttamente alcuni passi che rendono assai bene l'idea della grandiosità di quella festa memorabile.Non appena si seppe che Castano avrebbe avuto l'onore di ospitare le Reliquie, i notabili ed il popolo si riunirono per provvedere ad organizzare l'accoglienza, dando mandato al nobile Pietro Francesco della Croce di sovrintendere ai preparativi. Detto gentiluomo organizzò una compagnia di soldati, tutti abitanti del borgo, li equipaggiò con armi appositamente comprate ed incaricò un sergente del loro addestramento formale. Si provvide poi ad ingaggiare dei musici tra i migliori del Duomo di Milano, dei trombettieri con trombe d'argento, oltre a tamburini ed apparatori. All'inizio del corso San Rocco si costruì una porta ricoperta di panno cremisi e da qui alla chiesa parrocchiale la strada fu coperta di panno bianco. A un certo punto del percorso "fu apparecchiato un gratioso fonte, che nella hora della solenne processione doveva scaturire non aqua, ma perfettissimo vino, e fu cosa grata a molto poveri forestieri che nel maggior bisogno suo estinguevano l'ardentissima sete” Nello stesso luogo in cui c'era la fontana fu eretta un'altra porta simile all'altra, ornata "con panno azzurro, con cherubini,orpelli,fregi, festoni d'hedera e frutti che sembrano veri” In prossimità della chiesa di San Gerolamo fu costruito "un castello di grandezza tale che in esso poteva comodamente rinchiudersi buon numero di soldati" e dalla cui sommità venivano simulati colpi di artiglieria.

In mezzo alla piazza fu eretto un arco di ordine dorico, ornato di statue, che introduceva ad una nuova porta da cui partiva un addobbo che arrivava a coprire la facciata della chiesa parrocchiale.Le Sante Reliquie, rilevate in Arcivescovado dal cavaliere della Croce, giunsero a Castano in due reliquiari portate da due carrozze, accompagnate dal signor Gio. Giacomo Castoldi.

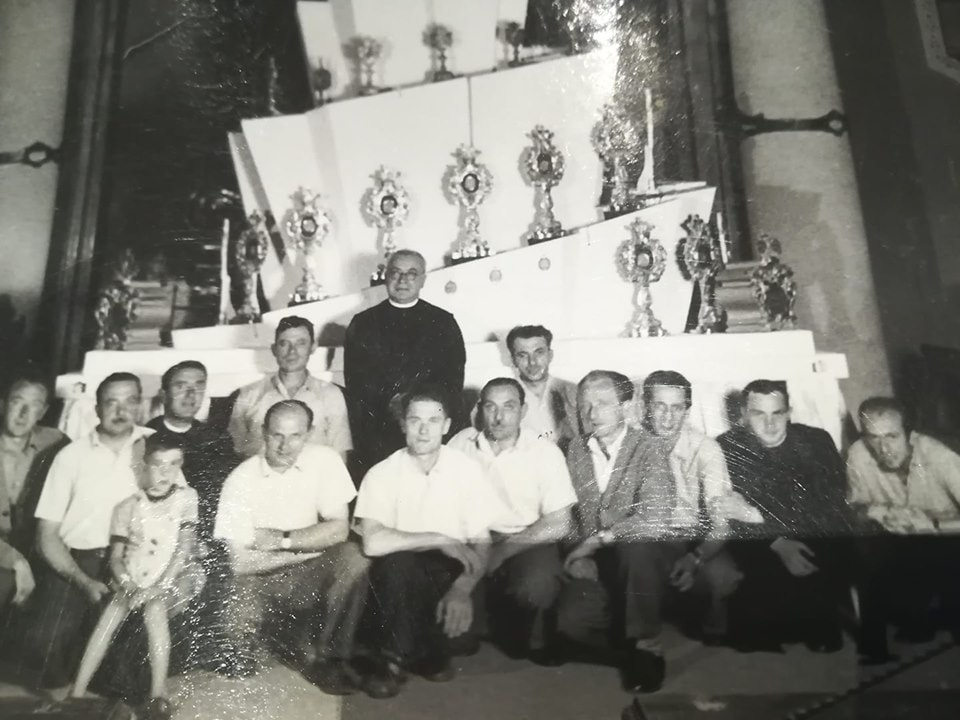

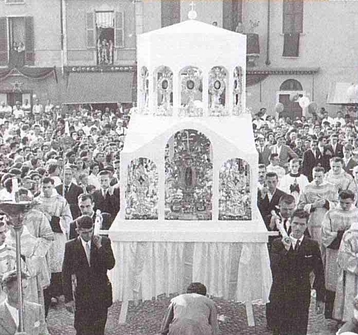

La solenne traslazione delle Sante Reliquie del 1952

La solenne traslazione delle Sante Reliquie del 1952

La prospettiva di grandiosi festeggiamenti attirò a Castano una grande moltitudine di gente, desiderosa di partecipare ad un evento destinato ad avere una grande rilevanza sia sacra sia profana. Racconta il cronista:

"Vennero da Milano molti per devozione, altri per curiosità, alcuni per guadagno ... Nè qui voglio allungarmi nel raccontar il numero delle hosterie accresciute all'ordinario. " A sera "s'udivano con più alte e più sonore voci divote verginelle cantanti gli hinni: le litanie, i Salmi et divote orationi: Altre voci si sentivano che incitavano ciascuno all'allegrezza e al gaudio, particolarmente ad accender lumi perchè ne restasse in ogni parte del borgo illuminata la notte”. Si suonavano le campane, si sparavano colpi di artiglieria e fuochi d'artificio.

All'alba del 12 luglio i reliquiari furono portati in processione dalla casa dov'erano custoditi alla chiesa di San Rocco. Anche qui ci fu un notevole afflusso di gente venuta anche da fuori: ''Arrivarono le compagnie di Disciplini di tutti i Borghi e le Terre circonvicine ... Arrivarono anco, oltre a Mons. Vicario della Pieve di Dairago, tutti i Signori Curati de' Borghi e Terre vicine, et anco molti delle lontane con altri sacerdoti”

Apriva la processione il cavalier Croce montato a cavallo, seguito da tamburini, archibugieri e da una numerosa compagnia di soldati armati di picche e guidati da un capitano. Dietro un bellissimo stendardo fatto venire da Milano, seguivano cento giovinette in vesti bianche, quindi le numerose compagnie di Disciplini, i cui confratelli avevano tutti in mano una candela accesa, i Padri Cappuccini di Cardano ed il Clero assai numeroso: sacerdoti, diaconi, suddiaconi, chierici, cappellani, curati. I due reiliquiari, portati da otto sacerdoti, procedevano sotto due baldacchini portati da dodici gentiluomini forestieri. La processione si mosse alla volta di San Zenone creando un effetto assai suggestivo:

"Vennero da Milano molti per devozione, altri per curiosità, alcuni per guadagno ... Nè qui voglio allungarmi nel raccontar il numero delle hosterie accresciute all'ordinario. " A sera "s'udivano con più alte e più sonore voci divote verginelle cantanti gli hinni: le litanie, i Salmi et divote orationi: Altre voci si sentivano che incitavano ciascuno all'allegrezza e al gaudio, particolarmente ad accender lumi perchè ne restasse in ogni parte del borgo illuminata la notte”. Si suonavano le campane, si sparavano colpi di artiglieria e fuochi d'artificio.

All'alba del 12 luglio i reliquiari furono portati in processione dalla casa dov'erano custoditi alla chiesa di San Rocco. Anche qui ci fu un notevole afflusso di gente venuta anche da fuori: ''Arrivarono le compagnie di Disciplini di tutti i Borghi e le Terre circonvicine ... Arrivarono anco, oltre a Mons. Vicario della Pieve di Dairago, tutti i Signori Curati de' Borghi e Terre vicine, et anco molti delle lontane con altri sacerdoti”

Apriva la processione il cavalier Croce montato a cavallo, seguito da tamburini, archibugieri e da una numerosa compagnia di soldati armati di picche e guidati da un capitano. Dietro un bellissimo stendardo fatto venire da Milano, seguivano cento giovinette in vesti bianche, quindi le numerose compagnie di Disciplini, i cui confratelli avevano tutti in mano una candela accesa, i Padri Cappuccini di Cardano ed il Clero assai numeroso: sacerdoti, diaconi, suddiaconi, chierici, cappellani, curati. I due reiliquiari, portati da otto sacerdoti, procedevano sotto due baldacchini portati da dodici gentiluomini forestieri. La processione si mosse alla volta di San Zenone creando un effetto assai suggestivo:

|

"Innanti al primo baldacchino andavano i trombetti e due chori della musica ... Dietro vi era tanto popolo in tanta calca che portandosi l'un l'altro per la folta moltitudine pareva quasi un agitato e ondeggiante fiume, per non dire un campo di mature biade a cui fossero da dolci aure mosse le mature spighe." Attraversata la piazza, l'imponente corteo giunse alla chiesa parrocchiale. "Si attaccò foco a numerosa salva di ben grossi mortari, e fu sì strepitosa che pareva superare qual si voglia rimbombo di horribil tuono. Entrando in chiesa si udirono chori di voci e di strumenti musici con tanta dolcezza cantanti e suonanti che Paradiso terestre a punto rassembravano .. Riposti i due reliquiari, uno per parte all'altar maggiore a piè del tabernacolo, con quelle sacre cerimonie che si convenivano si cominciò la Messa solenne da Mons. Vicario della Pieve. Fra Gio. Vergiati cappuccino tiene Il discorso sull'onor dovuto alle S.Reliquie. "

Da allora la devozione per le Sante Reliquie fu molto viva tra il popolo castanese ed è tuttora assai sentita. (In anni non lontani capitava ancora di trovare delle donne castanesi che erano state battezzate con il nome di Reliquia). Sempre nel secolo XVII, 58 anni dopo lo solenne traslazione sopra rievocata, Castano ottenne un'altra importante reliquia: quella del Patrono San Zenone. Il 14 luglio del 1667 il Comune di Castano fece richiesta di tenere una processione, con lo seguente motivazione: ''Fu a mesi passati donata una insigne reliquia di S.Zenone, reconosciuta et approvata, alla chiesa parrocchiale del Borgo di Castano, e la Comunità di detto loco ha fatto fabbricare una mezza statua d'argento per porvi la reliquia et per eccitare il popolo alla divotione di quella. Desidera essa comunità si faccia una solenne processione intorno al borgo di dentro la seconda domenica di luglio, nel qual giorno si suole celebrare la festa delle molte reliquie che sono nella detta chiesa parrocchiale di Castano.” |

|

Nei secoli successivi non si registrano altri fatti di rilievo riguardo alle Sante Reliquie. Solo in tempi recenti, nel 1952, venne fatta una solenne traslazione per le vie del paese per festeggiare il decennale di prevostura e del quarantesimo di ordinazione sacerdotale dell'allora prevosto don Alberto Ghianda.

Da ultimo, ricordiamo che nel 1969 un'altra reliquia di san Zenone è stata donata alla nostra Parrocchia dall'abate di San Zeno di Verona (è sistemata in un'urna sotto il tabernacolo dell'altare maggiore). Le Sante Reliquie vengono esposte tutti gli anni in chiesa in occasione della festa che si celebra lo seconda domenica di luglio |

|

Fonti:

|

Fotografie:

Testi:

|