da: TACUIN DA LUNA’ 1991 - Calendario Lonatese

editing Roberto Bottiani

editing Roberto Bottiani

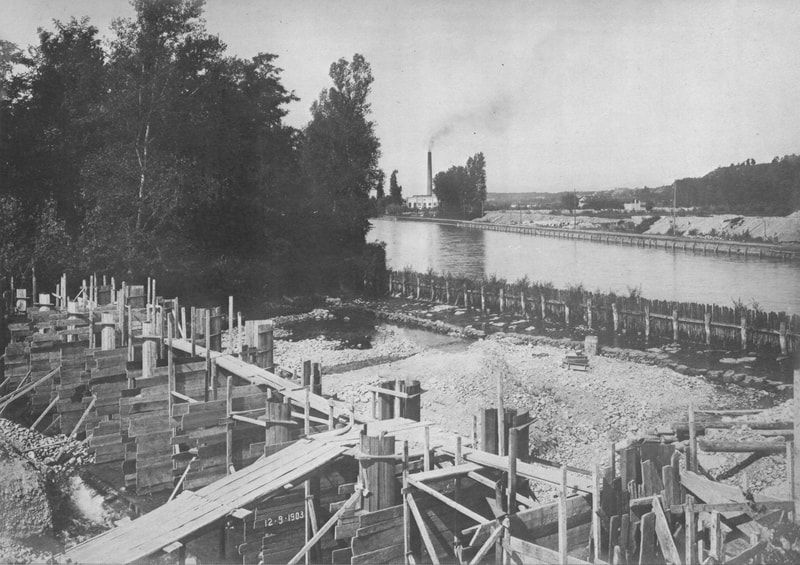

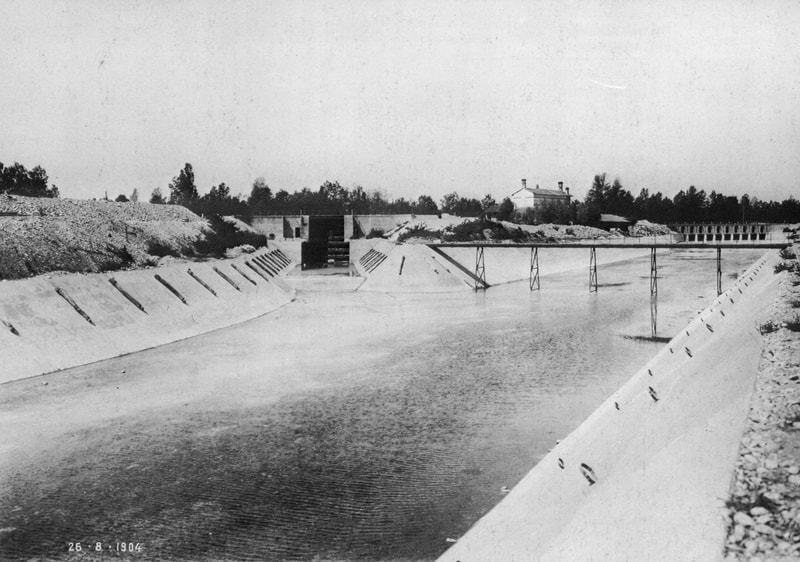

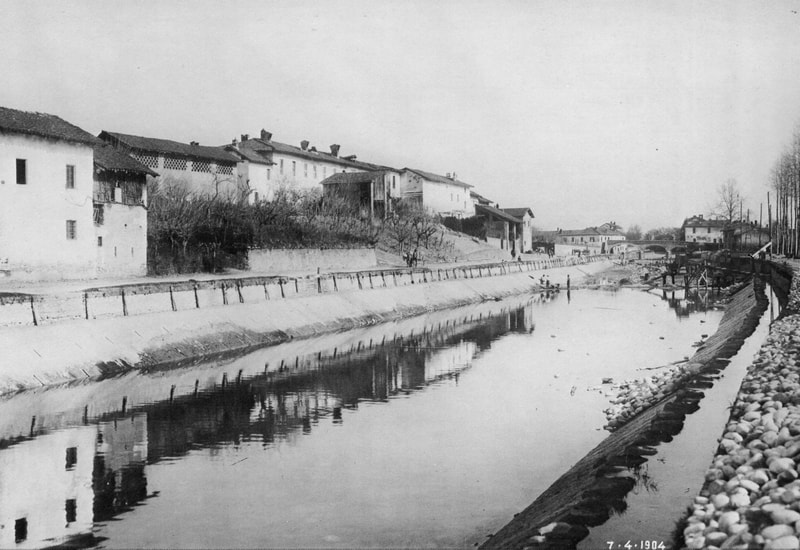

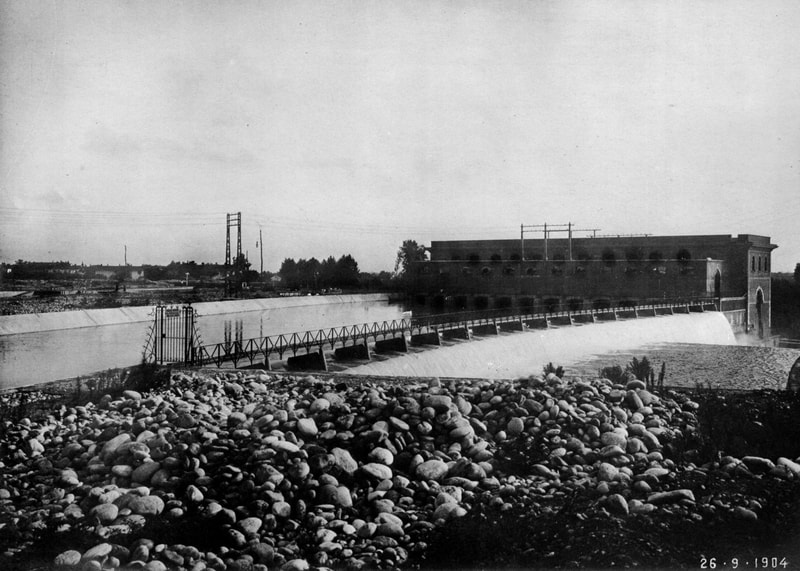

La disponibilità di una serie di fotografie scattate tra il 1902 e il 1904 ci ha indotti a dedicare il Tacuin da Lunà 1991 allo scavo del canale industriale della centrale idroelettrica di Turbigo. Con la "sorella maggiore " di Vizzola Ticino, all’aprirsi del nuovo secolo, essa contribuì all’industrializzazione della zona occidentale del pianalto asciutto lombardo.

La centrale turbighese venne ad utilizzare parte delle “forze idrauliche " del Naviglio Grande, costituite dalla sua portata di 60 metri cubi al secondo, su un dislivello di 29 metri esistente tra la quota del sua incile, a Tornavento, e quella del sua alveo ad Abbiategrasso. Tali “forze idrauliche" erano le stesse che, sino alla fine del 800, erano defluite senza vantaggio alcuno nel Ticino dalla Maddalena a Tornavento e che avevano consentito, quattro anni prima, la realizzazione della centrale idroelettrica di Vizzola e la progettazione di quella di Tornavento. Quest’ultima però sarebbe stata ultimata solo nel 1943, anno in cui Vizzola, Tornavento e Turbigo divennero i pali di un unico sistema idroelettrico, alimentato dallo stesso canale.

Le tre centrali, unitamente a quella a sbarramento di Porto della Torre e alla centralina di "Turbigo inferiore", producono oggi 469. 000.000 kWh/anno.

Con il Canale Villoresi esse rappresentano le più recenti utilizzazioni in sponda sinistra delle acque del “fiume azzurro” e si sono affiancate alle antiche utenze (Naviglio Grande, roggia Visconti di Somma Lombardo e rogge molinare di Lonate Pozzolo e di Castano Primo).

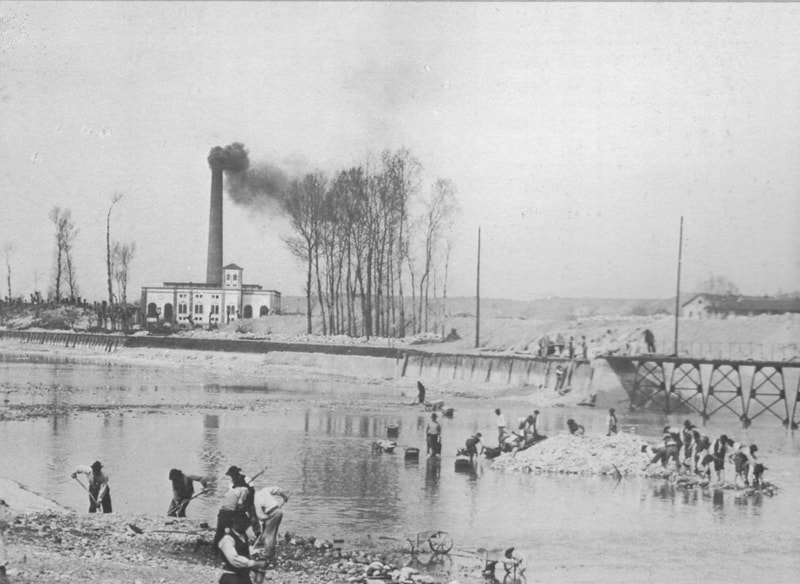

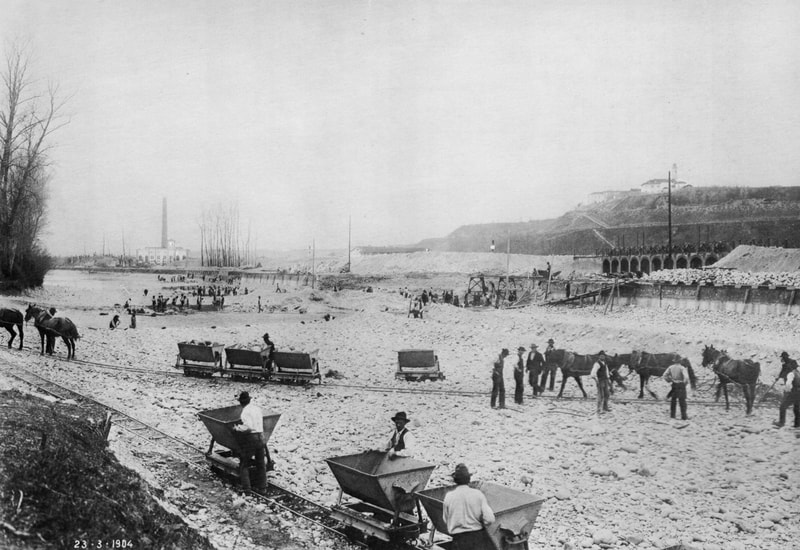

Le foto del calendario, oltre ai manufatti, mostrano gli uomini che furono i protagonisti della nuova opera idraulica con la loro dura fatica manuale.

La centrale turbighese venne ad utilizzare parte delle “forze idrauliche " del Naviglio Grande, costituite dalla sua portata di 60 metri cubi al secondo, su un dislivello di 29 metri esistente tra la quota del sua incile, a Tornavento, e quella del sua alveo ad Abbiategrasso. Tali “forze idrauliche" erano le stesse che, sino alla fine del 800, erano defluite senza vantaggio alcuno nel Ticino dalla Maddalena a Tornavento e che avevano consentito, quattro anni prima, la realizzazione della centrale idroelettrica di Vizzola e la progettazione di quella di Tornavento. Quest’ultima però sarebbe stata ultimata solo nel 1943, anno in cui Vizzola, Tornavento e Turbigo divennero i pali di un unico sistema idroelettrico, alimentato dallo stesso canale.

Le tre centrali, unitamente a quella a sbarramento di Porto della Torre e alla centralina di "Turbigo inferiore", producono oggi 469. 000.000 kWh/anno.

Con il Canale Villoresi esse rappresentano le più recenti utilizzazioni in sponda sinistra delle acque del “fiume azzurro” e si sono affiancate alle antiche utenze (Naviglio Grande, roggia Visconti di Somma Lombardo e rogge molinare di Lonate Pozzolo e di Castano Primo).

Le foto del calendario, oltre ai manufatti, mostrano gli uomini che furono i protagonisti della nuova opera idraulica con la loro dura fatica manuale.

IL NAVIGLI0 GRANDE A LONATE: APPUNTI NATURALISTICI

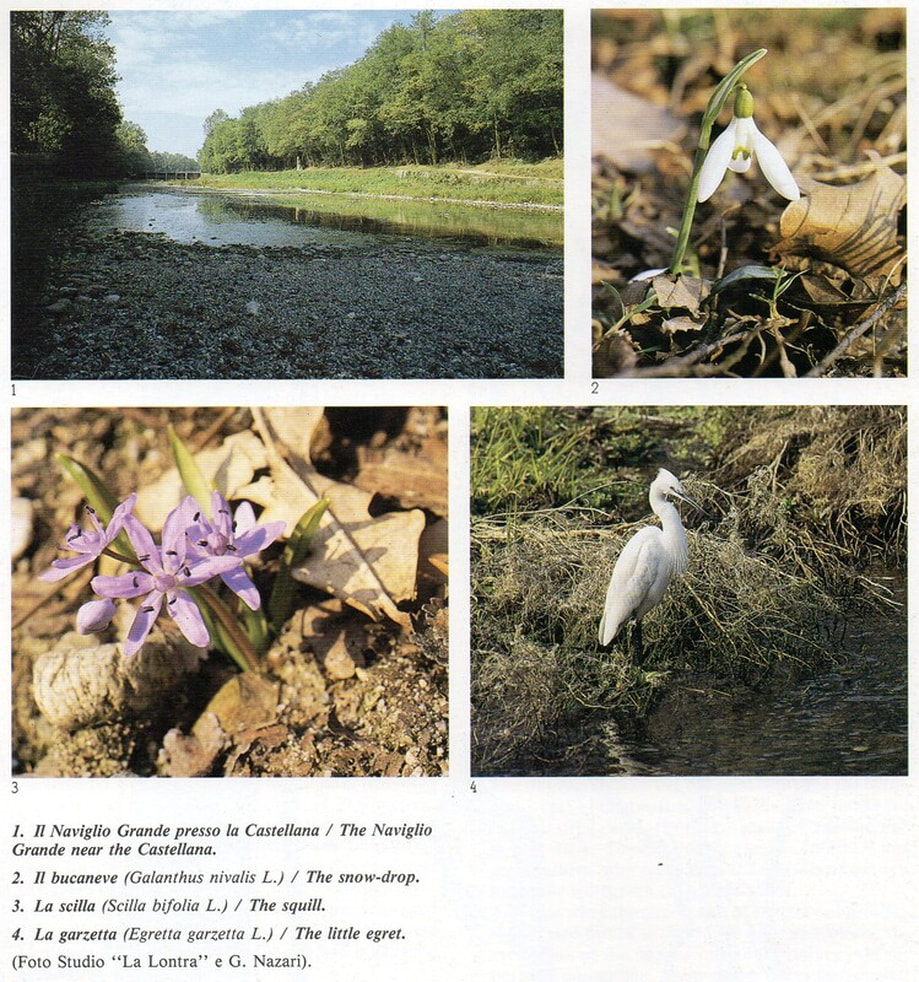

I numerosi canali che caratterizzano buona parte della vallata del Ticino non possono certo competere, sia per l’importanza storica che per l’interessante ambiente circostante, con il Naviglio Grande. Importante via di comunicazione per diversi secoli, decaduta con l’avvento del trasporto su rotaia, esso esercita oggi una forte attrattiva sia per la ricchezza della vegetazione che della fauna.

Nuovo impulso ha ricevuto nel tratto più vicino a noi, quello compreso tra la sua derivazione e il ponte di Castano, grazie al divieto di transito posto dal Parco del Ticino sul tratto di strada sterrata che lo fiancheggia; si è ottenuta cosi una notevole riduzione del traffico motorizzato, con conseguente diminuzione del rumore e quindi del disturbo dovuto alla presenza spesso irriguardosa dell’uomo. Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo assistito anche ad una scarsità di precipitazioni che ha comportato una riduzione non indifferente della quantità d’acqua presente nel letto del Naviglio Grande, specie nella parte immediatamente a valle della chiusa della Castellana.

Risulta quindi più difficile in annate come queste valorizzare e considerare adeguatamente le numerose specie vegetali presenti, luogo di ritrovo e riproduzione di parecchi rappresentanti dell’avifauna, nonché di altri animali, forse meno simpatici e conosciuti, quali rettili e anfibi.

Alcuni secoli fa lo spettacolo offerto dagli alberi era diverso: se togliessimo come per incanto la robinia importata dall’America e aggiungessimo qualche ontano e diverse querce in luogo del prugnolo tardivo e dell’ailanto troveremmo una situazione molto più vicina a quella che poterono osservare i nostri progenitori.

La robinia (rübinä) infatti, introdotta da noi nel XVIII secolo ha trovato un habitat che le ha permesso di espandersi notevolmente, specie su terreni poveri, e solo il controllo dell’uomo ne ha impedito l’ulteriore diffusione.

Anche il prugnolo tardivo (perzighin salvadigh, spesso confuso con il pado chiamato pütan) e presente in abbondanza, nonostante il suo arrivo nella nostra zona risalga solamente ai primi decenni di questo secolo. Esso, pur non raggiungendo dimensioni considerevoli, costituisce a volte boschetti quasi puri con individui che superano la dozzina di metri. Un’altra specie esotica, l’ailanto, è qui poco diffusa, a differenza che in altre aree del Parco del Ticino. Ma non sono presenti solo specie dalle origini lontane: si incontrano infatti buoni esemplari di farnia (rugulä) che si innalzano maestosi tra gli alberelli circostanti, numerose piante di carpino bianco (carpän), inconfondibili per la corteccia liscia di colore grigio scuro e per le foglie con nervature cosi marcate da farle sembrare "plissettate", aggraziati ontani (dunisciä) dalla chioma ampia spesso piegata lungo i corsi d’acqua, con le caratteristiche "pignette" scure, ormai senza semi, frassini (nus mat) dai numerosi semi sottili e alati. Diverse sono anche le specie che assumono aspetto cespuglioso o di alberello, quali la fusaggine o cappello del prete (capél dal prêd), che nel tardo autunno si riveste di caratteristici frutti rosso aranciati, il corniolo (curnôgh) che fiorisce in marzo-aprile riempiendo di piccole corolle gialle i rami ancora privi di foglie, il biancospino (spinä biäncä) dai piccoli frutti rossi a grappoli, il sanguinello (sanguagnö) dalle minute bacche nere e il sambuco (sambügh) che nella tarda primavera si copre di innumerevoli corimbi di fiori bianchi dall’inconfondibile odore.

Il sottobosco, brullo e apparentemente inanimato durante l’inverno, assume aspetti incantevoli verso l’inizio della primavera, quando fanno capolino tra le foglie secche il dente di cane (dinc’ dal cän), il campanellino (campanèia) e il bucaneve (bücanê), la scilla (giacint salvadigh) o, a stagione più avanzata, quando tutta la superficie appare bianca per l’incantevole fioritura dell’anemone dei boschi che lascia spazio, in alcuni tratti, all’anemone giallo.

Ultima in ordine di tempo fiorisce la pervinca, che con le sue corolle di colore azzurro più o meno carico conferisce al sottobosco tonalità di notevole bellezza.

Lungo il corso del Naviglio si incontrano altre specie particolarmente legate al1’ambiente umido, quali l’iris giallo (sc’iupom), l’onnipresente menta acquatica (méntä), la dulcamara (dulcamarä) dal fiore che ricorda quello della patata e dalle bacche velenose, la forbicina e alcune specie di carici, che costituiscono a volte folti cespi, ottimo rifugio per le rane, qui ancora abbastanza comuni.

[Anche se riguarda una diversa zona del Ticino, chi vuole approfondire l’argomento può utilmente riferirsi a: AA.Vv., Bestiario ed erbario popolare. Il medio Ticino, Galliate, 1988.]

Oltre ai numerosi pesci presenti nelle acque, spiccano tra gli animali alcuni uccelli che frequentano con regolarità il corso d’acqua o che vivono nei boschi limitrofi, a volte in numero notevole, come succede per la ghiandaia, che può capitare di osservare mentre effettua il bagno nelle acque basse, secondo una specie di rituale. Molto appariscenti sono poi le garzette, intente a cibarsi nelle acque basse, pronte ad alzarsi in volo al primo segno di pericolo per posarsi poco oltre. A volte lungo il corso d’acqua fa la sua comparsa anche qualche nitticora e non mancano, specie verso il ponte di Castano intere famigliole di germano reale, che spesso si comportano come normalissimi animali da cortile.

Non si possono poi non citare la gazza, il colombaccio, il merlo, il cuculo, il picchio rosso maggiore che spesso, percorrendo i sentieri nel bosco, offrono piacevoli sorprese.

Anche i mammiferi sono ben rappresentati, infatti, pur trascurando i roditori di piccola taglia, abbiamo un buon numero di conigli selvatici ottima preda per le volpi che, seppur non numerose, sono tomate ad occupare aree abbandonate da tempo.

G. Canziani ~ C. Colnago

I numerosi canali che caratterizzano buona parte della vallata del Ticino non possono certo competere, sia per l’importanza storica che per l’interessante ambiente circostante, con il Naviglio Grande. Importante via di comunicazione per diversi secoli, decaduta con l’avvento del trasporto su rotaia, esso esercita oggi una forte attrattiva sia per la ricchezza della vegetazione che della fauna.

Nuovo impulso ha ricevuto nel tratto più vicino a noi, quello compreso tra la sua derivazione e il ponte di Castano, grazie al divieto di transito posto dal Parco del Ticino sul tratto di strada sterrata che lo fiancheggia; si è ottenuta cosi una notevole riduzione del traffico motorizzato, con conseguente diminuzione del rumore e quindi del disturbo dovuto alla presenza spesso irriguardosa dell’uomo. Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo assistito anche ad una scarsità di precipitazioni che ha comportato una riduzione non indifferente della quantità d’acqua presente nel letto del Naviglio Grande, specie nella parte immediatamente a valle della chiusa della Castellana.

Risulta quindi più difficile in annate come queste valorizzare e considerare adeguatamente le numerose specie vegetali presenti, luogo di ritrovo e riproduzione di parecchi rappresentanti dell’avifauna, nonché di altri animali, forse meno simpatici e conosciuti, quali rettili e anfibi.

Alcuni secoli fa lo spettacolo offerto dagli alberi era diverso: se togliessimo come per incanto la robinia importata dall’America e aggiungessimo qualche ontano e diverse querce in luogo del prugnolo tardivo e dell’ailanto troveremmo una situazione molto più vicina a quella che poterono osservare i nostri progenitori.

La robinia (rübinä) infatti, introdotta da noi nel XVIII secolo ha trovato un habitat che le ha permesso di espandersi notevolmente, specie su terreni poveri, e solo il controllo dell’uomo ne ha impedito l’ulteriore diffusione.

Anche il prugnolo tardivo (perzighin salvadigh, spesso confuso con il pado chiamato pütan) e presente in abbondanza, nonostante il suo arrivo nella nostra zona risalga solamente ai primi decenni di questo secolo. Esso, pur non raggiungendo dimensioni considerevoli, costituisce a volte boschetti quasi puri con individui che superano la dozzina di metri. Un’altra specie esotica, l’ailanto, è qui poco diffusa, a differenza che in altre aree del Parco del Ticino. Ma non sono presenti solo specie dalle origini lontane: si incontrano infatti buoni esemplari di farnia (rugulä) che si innalzano maestosi tra gli alberelli circostanti, numerose piante di carpino bianco (carpän), inconfondibili per la corteccia liscia di colore grigio scuro e per le foglie con nervature cosi marcate da farle sembrare "plissettate", aggraziati ontani (dunisciä) dalla chioma ampia spesso piegata lungo i corsi d’acqua, con le caratteristiche "pignette" scure, ormai senza semi, frassini (nus mat) dai numerosi semi sottili e alati. Diverse sono anche le specie che assumono aspetto cespuglioso o di alberello, quali la fusaggine o cappello del prete (capél dal prêd), che nel tardo autunno si riveste di caratteristici frutti rosso aranciati, il corniolo (curnôgh) che fiorisce in marzo-aprile riempiendo di piccole corolle gialle i rami ancora privi di foglie, il biancospino (spinä biäncä) dai piccoli frutti rossi a grappoli, il sanguinello (sanguagnö) dalle minute bacche nere e il sambuco (sambügh) che nella tarda primavera si copre di innumerevoli corimbi di fiori bianchi dall’inconfondibile odore.

Il sottobosco, brullo e apparentemente inanimato durante l’inverno, assume aspetti incantevoli verso l’inizio della primavera, quando fanno capolino tra le foglie secche il dente di cane (dinc’ dal cän), il campanellino (campanèia) e il bucaneve (bücanê), la scilla (giacint salvadigh) o, a stagione più avanzata, quando tutta la superficie appare bianca per l’incantevole fioritura dell’anemone dei boschi che lascia spazio, in alcuni tratti, all’anemone giallo.

Ultima in ordine di tempo fiorisce la pervinca, che con le sue corolle di colore azzurro più o meno carico conferisce al sottobosco tonalità di notevole bellezza.

Lungo il corso del Naviglio si incontrano altre specie particolarmente legate al1’ambiente umido, quali l’iris giallo (sc’iupom), l’onnipresente menta acquatica (méntä), la dulcamara (dulcamarä) dal fiore che ricorda quello della patata e dalle bacche velenose, la forbicina e alcune specie di carici, che costituiscono a volte folti cespi, ottimo rifugio per le rane, qui ancora abbastanza comuni.

[Anche se riguarda una diversa zona del Ticino, chi vuole approfondire l’argomento può utilmente riferirsi a: AA.Vv., Bestiario ed erbario popolare. Il medio Ticino, Galliate, 1988.]

Oltre ai numerosi pesci presenti nelle acque, spiccano tra gli animali alcuni uccelli che frequentano con regolarità il corso d’acqua o che vivono nei boschi limitrofi, a volte in numero notevole, come succede per la ghiandaia, che può capitare di osservare mentre effettua il bagno nelle acque basse, secondo una specie di rituale. Molto appariscenti sono poi le garzette, intente a cibarsi nelle acque basse, pronte ad alzarsi in volo al primo segno di pericolo per posarsi poco oltre. A volte lungo il corso d’acqua fa la sua comparsa anche qualche nitticora e non mancano, specie verso il ponte di Castano intere famigliole di germano reale, che spesso si comportano come normalissimi animali da cortile.

Non si possono poi non citare la gazza, il colombaccio, il merlo, il cuculo, il picchio rosso maggiore che spesso, percorrendo i sentieri nel bosco, offrono piacevoli sorprese.

Anche i mammiferi sono ben rappresentati, infatti, pur trascurando i roditori di piccola taglia, abbiamo un buon numero di conigli selvatici ottima preda per le volpi che, seppur non numerose, sono tomate ad occupare aree abbandonate da tempo.

G. Canziani ~ C. Colnago

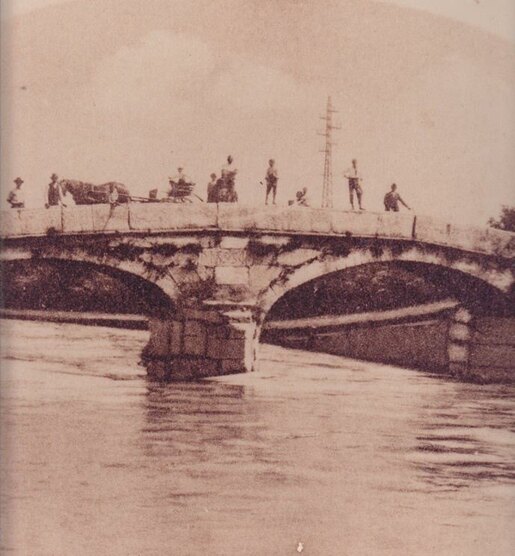

Ponte della Padregnana 1901

Ponte della Padregnana 1901

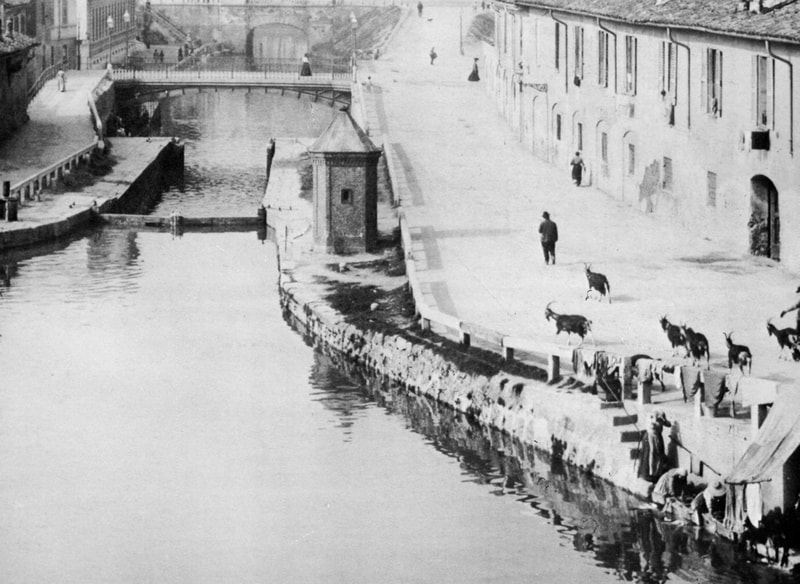

1. IL NAVIGLIO GRANDE

Fallito il precedente tentativo di condurre le acque del Ticino sul pianalto asciutto della Lombardia occidentale mediante il Panperduto, nel 1179 i Milanesi diedero inizio allo scavo del Ticinello. Intorno al 1239 le acque del fiume raggiungevano Milano, superando una distanza di 50 km e un dislivello di 33,5 m, e già nel 1271 il grande canale risultava navigabile.

Per mezzo di innumerevoli rogge - alla fine del Trecento si contavano una cinquantina di "bocche" di estrazione delle acque in fregio alle sue sponde e quasi il doppio agli inizi del Cinquecento -• il Ticinello non solo irrigava le campagne tra Milano e Pavia, ma anche azionava le ruote di un gran numero di mulini da grano, risultando così un fattore determinante per lo sviluppo economico di quella parte della Lombardia.

Con il Ticino, il Ticinello costituì per secoli una via di comunicazione fondamentale tra Milano e il Lago Maggiore, tanto che la sua denominazione presto venne mutata in quella di Naviglio Grande. Navigando su tali vie d’acqua, dal Lago Maggiore giungevano a Milano legname da opera e legna da ardere, carbone, calce, pietre da costruzione e marmi (vi transitò gratuitamente tutto il materiale occorso per la costruzione del Duomo), ciottoli di quarzo, bovini, pecore e capre, formaggi e burro, pesce, selvaggina, vino, cuoio, pelli e le merci provenienti dalla Svizzera, mentre dal capoluogo lombardo risalivano al Iago sale, ferro, grano, riso e altri prodotti del basso Milanese.

Per valutare l’importanza del Naviglio Grande basti citare un ben noto passo del Settala, in cui vengono descritte le conseguenze della rottura delle sue opere di presa a seguito della piena straordinaria del Ticino del 1585 ["Mancata la navigazione e l’irrigazione, mancarono subito le vettovaglie della Citta, i prati restarono aridi, i risi, i migli, i linati si perderono e le molina cessarono di macinare..."] e ricordare che, subito dopo la battaglia di Tornavento del 22 giugno 1636, l’esercito franco-sabaudo lo mise in asciutta.

Le barche, dal fondo piatto e con pescaggio non superiore a 0,8 m per superare i bassi fondali del fiume, si dividevano in cagnone (lunghe 24 m, larghe 4,7 m e con 34 t di portata), burchielli (24 m, 4,5 m - 30 t), cormane, più piccole, impiegate anche per il trasporto dei cavalli da tiro e "barche corriere", capaci di accogliere fino a 60 passeggeri, trainate da due cavalli che dovevano procedere al piccolo trotto. Nel 1852, dalla Castellana di Tornavento partiva alle ore 11 antimeridiane di tutti i giorni feriali una "barca corriera" che giungeva a Milano dopo 7 ore e mezza, ricevendo le "persone provenienti da Oleggio, Lonate Pozzolo, S. Antonino, Busto Arsizio e Gallarate". Il traffico tra Milano e il Lago Maggiore raggiungeva un movimento annuo di 5.000 cagnone, 1.400 burchielli e 300 cormane.

La discesa dal Lago Maggiore a Milano era molto veloce, bastandovi circa 10 ore. Il tratto di 23 km fra Sesto Calende e Tornavento veniva coperto in 90 minuti per la presenza di "rapide" sul fiume, dove veniva raggiunta la "spaventevole velocità" di 20 miglia all’ora, tanto che le norme di navigazione richiedevano almeno 4 barcaioli per il governo del natante. I rimanenti 50 km di Naviglio erano percorsi in circa 9 ore, poiché le acque perdono velocità man mano che si avvicinano a Milano.

Ben più impegnativa era la risalita al Iago, controcorrente. Da Milano a Tornavento l’attiraglio dei barconi, legati in "cobbie" di 6-8 trainati da 10-12 cavalli che camminavano sull’alzaia, richiedeva tre giornate.

Da Tornavento a Sesto Calende, per risalire il Ticino, erano necessarie all’incirca due settimane: nei tratti più difficili del fiume occorreva infatti far avanzare le barche una alla volta e, non di rado, portare i cavalli sull’altra sponda, con notevolissimo impegno per uomini e animali. Normalmente un cavallo, per quanto robusto, risultava fiaccato dopo solo due anni di questo lavoro.

Per facilitare la risalita del fiume, Carlo Cattaneo a meta dell’800, progettò e promosse la costruzione della "Strada ferrata per il trasporto delle barche da Tornavento a Sesto Calende". Fu inaugurata nel 1858 e, con un percorso di 18 km, permetteva alle barche di raggiungere il Iago viaggiando su grandi carri ferroviari, per la maggior parte a otto ruote. I barconi, caricati sui carri ferroviari direttamente nelle acque della darsena di Tornavento adiacente al Naviglio, venivano trainati dai cavalli fino alla darsena di Sesto Calende, dalla quale proseguivano la navigazione sul Lago Maggiore.

I tempi erano pero ormai maturi per le ferrovie: rendendo ben più rapidi ed economici i trasporti su rotaia, esse misero in crisi la navigazione sul Naviglio e sul Ticino. La linea Milano-Sesto Calende venne aperta nel 1865 e cosi, dopo soli 7 anni di attività, la "Strada Ferrata per il trasporto delle Barche con Cavalli" fallì.

Il Naviglio Grande viene derivato dal Ticino a Tornavento, a bocca libera, mediante una traversa sommergibile di granito (paladella) che dallo sperone si protende obliquamente nel letto del fiume; essa lascia libero un terzo del suo alveo (Bocca di Pavia), dalla quale si proseguiva la navigazione verso quella città.

In adiacenza all’incile del Naviglio si trova la Casa della Camera, ove risiedevano gli addetti alla sorveglianza della presa e gli esattori del "dazio della catena", del pedaggio cioè che i barconi pagavano per il transito sul Naviglio, quale contributo alle spese della sua manutenzione. Essendo la presa sprovvista di un edificio di regolazione, lungo i primi 9 chilometri, in sponda destra, il Naviglio dispone di numerosi scaricatori (il maggiore è il Marinone, di fronte alla Castellana) per riversare nel fiume l’eccedenza delle acque introdotte durante le numerose piene.

(1) MARIO COMINCINI, Naviglio Grande, Abbiategrasso, 1981.

(2) AA.Vv., II Ticino, cit.

Fallito il precedente tentativo di condurre le acque del Ticino sul pianalto asciutto della Lombardia occidentale mediante il Panperduto, nel 1179 i Milanesi diedero inizio allo scavo del Ticinello. Intorno al 1239 le acque del fiume raggiungevano Milano, superando una distanza di 50 km e un dislivello di 33,5 m, e già nel 1271 il grande canale risultava navigabile.

Per mezzo di innumerevoli rogge - alla fine del Trecento si contavano una cinquantina di "bocche" di estrazione delle acque in fregio alle sue sponde e quasi il doppio agli inizi del Cinquecento -• il Ticinello non solo irrigava le campagne tra Milano e Pavia, ma anche azionava le ruote di un gran numero di mulini da grano, risultando così un fattore determinante per lo sviluppo economico di quella parte della Lombardia.

Con il Ticino, il Ticinello costituì per secoli una via di comunicazione fondamentale tra Milano e il Lago Maggiore, tanto che la sua denominazione presto venne mutata in quella di Naviglio Grande. Navigando su tali vie d’acqua, dal Lago Maggiore giungevano a Milano legname da opera e legna da ardere, carbone, calce, pietre da costruzione e marmi (vi transitò gratuitamente tutto il materiale occorso per la costruzione del Duomo), ciottoli di quarzo, bovini, pecore e capre, formaggi e burro, pesce, selvaggina, vino, cuoio, pelli e le merci provenienti dalla Svizzera, mentre dal capoluogo lombardo risalivano al Iago sale, ferro, grano, riso e altri prodotti del basso Milanese.

Per valutare l’importanza del Naviglio Grande basti citare un ben noto passo del Settala, in cui vengono descritte le conseguenze della rottura delle sue opere di presa a seguito della piena straordinaria del Ticino del 1585 ["Mancata la navigazione e l’irrigazione, mancarono subito le vettovaglie della Citta, i prati restarono aridi, i risi, i migli, i linati si perderono e le molina cessarono di macinare..."] e ricordare che, subito dopo la battaglia di Tornavento del 22 giugno 1636, l’esercito franco-sabaudo lo mise in asciutta.

Le barche, dal fondo piatto e con pescaggio non superiore a 0,8 m per superare i bassi fondali del fiume, si dividevano in cagnone (lunghe 24 m, larghe 4,7 m e con 34 t di portata), burchielli (24 m, 4,5 m - 30 t), cormane, più piccole, impiegate anche per il trasporto dei cavalli da tiro e "barche corriere", capaci di accogliere fino a 60 passeggeri, trainate da due cavalli che dovevano procedere al piccolo trotto. Nel 1852, dalla Castellana di Tornavento partiva alle ore 11 antimeridiane di tutti i giorni feriali una "barca corriera" che giungeva a Milano dopo 7 ore e mezza, ricevendo le "persone provenienti da Oleggio, Lonate Pozzolo, S. Antonino, Busto Arsizio e Gallarate". Il traffico tra Milano e il Lago Maggiore raggiungeva un movimento annuo di 5.000 cagnone, 1.400 burchielli e 300 cormane.

La discesa dal Lago Maggiore a Milano era molto veloce, bastandovi circa 10 ore. Il tratto di 23 km fra Sesto Calende e Tornavento veniva coperto in 90 minuti per la presenza di "rapide" sul fiume, dove veniva raggiunta la "spaventevole velocità" di 20 miglia all’ora, tanto che le norme di navigazione richiedevano almeno 4 barcaioli per il governo del natante. I rimanenti 50 km di Naviglio erano percorsi in circa 9 ore, poiché le acque perdono velocità man mano che si avvicinano a Milano.

Ben più impegnativa era la risalita al Iago, controcorrente. Da Milano a Tornavento l’attiraglio dei barconi, legati in "cobbie" di 6-8 trainati da 10-12 cavalli che camminavano sull’alzaia, richiedeva tre giornate.

Da Tornavento a Sesto Calende, per risalire il Ticino, erano necessarie all’incirca due settimane: nei tratti più difficili del fiume occorreva infatti far avanzare le barche una alla volta e, non di rado, portare i cavalli sull’altra sponda, con notevolissimo impegno per uomini e animali. Normalmente un cavallo, per quanto robusto, risultava fiaccato dopo solo due anni di questo lavoro.

Per facilitare la risalita del fiume, Carlo Cattaneo a meta dell’800, progettò e promosse la costruzione della "Strada ferrata per il trasporto delle barche da Tornavento a Sesto Calende". Fu inaugurata nel 1858 e, con un percorso di 18 km, permetteva alle barche di raggiungere il Iago viaggiando su grandi carri ferroviari, per la maggior parte a otto ruote. I barconi, caricati sui carri ferroviari direttamente nelle acque della darsena di Tornavento adiacente al Naviglio, venivano trainati dai cavalli fino alla darsena di Sesto Calende, dalla quale proseguivano la navigazione sul Lago Maggiore.

I tempi erano pero ormai maturi per le ferrovie: rendendo ben più rapidi ed economici i trasporti su rotaia, esse misero in crisi la navigazione sul Naviglio e sul Ticino. La linea Milano-Sesto Calende venne aperta nel 1865 e cosi, dopo soli 7 anni di attività, la "Strada Ferrata per il trasporto delle Barche con Cavalli" fallì.

Il Naviglio Grande viene derivato dal Ticino a Tornavento, a bocca libera, mediante una traversa sommergibile di granito (paladella) che dallo sperone si protende obliquamente nel letto del fiume; essa lascia libero un terzo del suo alveo (Bocca di Pavia), dalla quale si proseguiva la navigazione verso quella città.

In adiacenza all’incile del Naviglio si trova la Casa della Camera, ove risiedevano gli addetti alla sorveglianza della presa e gli esattori del "dazio della catena", del pedaggio cioè che i barconi pagavano per il transito sul Naviglio, quale contributo alle spese della sua manutenzione. Essendo la presa sprovvista di un edificio di regolazione, lungo i primi 9 chilometri, in sponda destra, il Naviglio dispone di numerosi scaricatori (il maggiore è il Marinone, di fronte alla Castellana) per riversare nel fiume l’eccedenza delle acque introdotte durante le numerose piene.

(1) MARIO COMINCINI, Naviglio Grande, Abbiategrasso, 1981.

(2) AA.Vv., II Ticino, cit.

2. LA CENTRALE IDROELETTRICA DI VIZZOLA E LA CENTRALE TERMICA DI TORNAVENTO

La "Società Italiana per Condotte d’Acqua", che aveva acquistato i diritti della concessione governativa agli ing. Villoresi e Meraviglia per la derivazione d’acqua dal Ticino "a vantaggio dell’agricoltura, dell’industria e del commercio", nel 1884 portò a termine una diga sul fiume in località "Panperduto" di Somma Lombardo, capace di derivare 190 m3/sec. d’acqua, 70 dei quali già dal 1891 vennero utilizzati dal Canale Villoresi.

Poiché i 60 m3/sec. di competenza del Naviglio Grande scorrevano inutilmente nel Ticino dalla nuova diga sino a Tornavento, nel 1887 l’ing. Cipolletti propose di immetterli nel Canale Villoresi, il cui alveo avrebbe dovuto essere opportunamente ampliato, per alimentare una nuova centrale idroelettrica a Tornavento: con un salto di 38 m, essa avrebbe avuto una potenza di 23.000 "cavalli nominali". Successivamente tale progetto venne meglio precisato dalla "S.I.C.A.", che propose di immettere nel Villoresi la competenza del Naviglio e di costruire in località Tinella una centrale della potenza di 34.000 "cavalli nominali", con un maggior salto di 40 metri.

Esaminate le richieste pervenute, il Governo addivenì solo nel 1896 alle relative concessioni: alla "S.I.C.A." accordo di sfruttare la portata di 70 m3/sec., su un dislivello di 28 m, nella tratta Panperduto-Vizzola; l’utilizzazione dello stesso corpo d’acqua tra Vizzola e Tornavento, su una caduta di 12 m, venne invece riservata alla "Società Strade F errate del Mediterraneo" per costruire una centrale la cui corrente elettrica avrebbe dovuto servire all’elettrificazione delle ferrovie Milano-Varese-Porto Ceresio-Luino e Milano-Arona. Per entrambe le centrali la concessione imponeva la costruzione di un nuovo canale, giudicandosi non conveniente l’ampliamento del Canale Villoresi.

Ben diversi furono i tempi di attuazione delle concessioni: la prima venne acquisita dalla "Società Lombarda per distribuzione di energia eIettrica" che, nel 1899, porto a termine la costruzione del canale industriale "Vittorio Emanuele III" e la centrale di VizzoIa Ticino (7 gruppi generatori, con portata di 55 m3/sec., della potenza di 19.000 "cavalli dinamici", aumentati a 10 gruppi nel 1901, con la portata di 59 m3/sec.). Per difficoltà burocratiche la seconda concessione non si concretò nella centrale di Tornavento (vi si arriverà solo nel 1943, allorché un unico canale, con portata di 124 m3/sec., venne ad azionare le centrali di Vizzola, Tornavento e Turbigo).

Per fornire elettricità alle "Varesine", la "Mediterranea" costruì a Tornavento una centrale termica, alimentata a carbone. Funzionò dal 1901 al 1912 e fu una delle prime centrali termoelettriche in Italia (la più antica, quella di via S. Redegonda a Milano, era stata attivata nel 1883).

La "Società Italiana per Condotte d’Acqua", che aveva acquistato i diritti della concessione governativa agli ing. Villoresi e Meraviglia per la derivazione d’acqua dal Ticino "a vantaggio dell’agricoltura, dell’industria e del commercio", nel 1884 portò a termine una diga sul fiume in località "Panperduto" di Somma Lombardo, capace di derivare 190 m3/sec. d’acqua, 70 dei quali già dal 1891 vennero utilizzati dal Canale Villoresi.

Poiché i 60 m3/sec. di competenza del Naviglio Grande scorrevano inutilmente nel Ticino dalla nuova diga sino a Tornavento, nel 1887 l’ing. Cipolletti propose di immetterli nel Canale Villoresi, il cui alveo avrebbe dovuto essere opportunamente ampliato, per alimentare una nuova centrale idroelettrica a Tornavento: con un salto di 38 m, essa avrebbe avuto una potenza di 23.000 "cavalli nominali". Successivamente tale progetto venne meglio precisato dalla "S.I.C.A.", che propose di immettere nel Villoresi la competenza del Naviglio e di costruire in località Tinella una centrale della potenza di 34.000 "cavalli nominali", con un maggior salto di 40 metri.

Esaminate le richieste pervenute, il Governo addivenì solo nel 1896 alle relative concessioni: alla "S.I.C.A." accordo di sfruttare la portata di 70 m3/sec., su un dislivello di 28 m, nella tratta Panperduto-Vizzola; l’utilizzazione dello stesso corpo d’acqua tra Vizzola e Tornavento, su una caduta di 12 m, venne invece riservata alla "Società Strade F errate del Mediterraneo" per costruire una centrale la cui corrente elettrica avrebbe dovuto servire all’elettrificazione delle ferrovie Milano-Varese-Porto Ceresio-Luino e Milano-Arona. Per entrambe le centrali la concessione imponeva la costruzione di un nuovo canale, giudicandosi non conveniente l’ampliamento del Canale Villoresi.

Ben diversi furono i tempi di attuazione delle concessioni: la prima venne acquisita dalla "Società Lombarda per distribuzione di energia eIettrica" che, nel 1899, porto a termine la costruzione del canale industriale "Vittorio Emanuele III" e la centrale di VizzoIa Ticino (7 gruppi generatori, con portata di 55 m3/sec., della potenza di 19.000 "cavalli dinamici", aumentati a 10 gruppi nel 1901, con la portata di 59 m3/sec.). Per difficoltà burocratiche la seconda concessione non si concretò nella centrale di Tornavento (vi si arriverà solo nel 1943, allorché un unico canale, con portata di 124 m3/sec., venne ad azionare le centrali di Vizzola, Tornavento e Turbigo).

Per fornire elettricità alle "Varesine", la "Mediterranea" costruì a Tornavento una centrale termica, alimentata a carbone. Funzionò dal 1901 al 1912 e fu una delle prime centrali termoelettriche in Italia (la più antica, quella di via S. Redegonda a Milano, era stata attivata nel 1883).

3. L’IMPlANT0 IDROELETTRICO DI TURBIGO

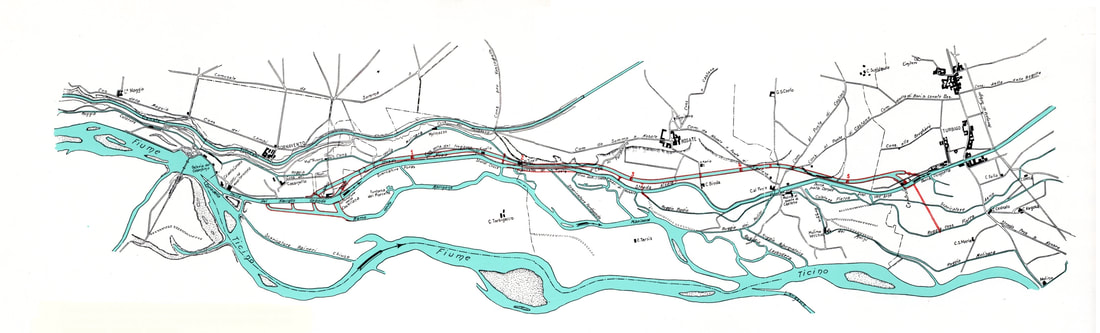

"Dalla sua origine sotto Tornavento sino a Milano, il Naviglio Grande si sviluppa per una lunghezza di 50 chilometri, dapprima parallelo al fiume e seguendo le ineguaglianze del terreno, appoggiato e sostenuto sotto l’alta costa che separa la pianura sovrastante dalla valle, poi, dopo Boffalora, incassato entro la pianura sino presso ad Abbiategrasso, e da qui, piegando con angolo quasi retto verso oriente, esso si dirige, con lieve differenza di livello sul piano di campagna, verso Milano a confondere le residue sue acque, nella fossa interna della Citta, con quelle provenienti, per il canale della Martesana, dall’Adda e dal Lago di Como" (3).

La portata del Naviglio Grande, pari a 64 m’/ sec. all’incile, si riduce a 54 m3/sec. a Turbigo ed a 45 ad Abbiategrasso, mentre soli 7 m3/sec. giungono a Milano.

La pendenza complessiva di 33,5 m è così ripartita: 29 m nei primi 30 km, da Tornavento ad Abbiategrasso e 4,5 m nei rimanenti 20 km; la larghezza minima è di 22 m nei primi 15 km, di 18 m nei successivi 24 km e di 12 m nelle vicinanze di Milano.

Per sfruttare i 29 m di dislivello del Naviglio dalla presa ad Abbiategrasso, in presenza di una crescente domanda di energia elettrica da parte dell’industria, nel 1894 gli ing. Conti, Sioli e Greppi chiesero al Governo di poter sistemare la pendenza dei primi 30 km del Naviglio Grande valutando che, con 6 salti, sarebbe stato possibile ottenere una forza idraulica pari a 18.000 "cavalli dinamici". La concessione venne accordata nel 1899 e prevedeva "diversi salti" per complessivi 15.470 "cavalli nominali", riservando 3 m’/sec. al servizio delle conche, in corrispondenza dei salti.

Si giunse cosi al 1901, allorché la "Lombarda", per integrare la produzione dell’impianto di Vizzola, acquistò dai concessionari il diritto di sistemare i primi 7 km di Naviglio. Con costi limitati, per le poche utenze d’acqua presenti in tale tratta, le era consentito di disporre di una potenza di 5.000 HP.

La "Lombarda" ottenne di costruire il nuovo canale in sponda sinistra del Naviglio. Tale facoltà presentava diversi vantaggi: consentiva una maggiore sicurezza del canale dalle piene del Ticino, venendosi a trovare a ridosso della costa, e una migliore impermeabilità, dovendosi realizzare interamente in trincea; lasciava intatti l’alveo del Naviglio e i suoi scaricatori; permetteva, in caso di asciutta del nuovo canale, di continuare l’erogazione dell’acqua al Naviglio, senza interrompere l’irrigazione e la navigazione.

Prima di dare il via ai lavori, la "Lombarda" propose alla "Mediterranea" di unire le rispettive concessioni, al fine di costruire un unico salto di 16 m a Turbigo, della potenza di 10.000 cavalli effettivi, ma la risposta fu negativa. Nel marzo del 1903 si diede cosi inizio alla costruzione dell’edificio di presa, allo scavo del canale e all’edificazione della centrale, che entrò in attività nel settembre dell’anno successivo.

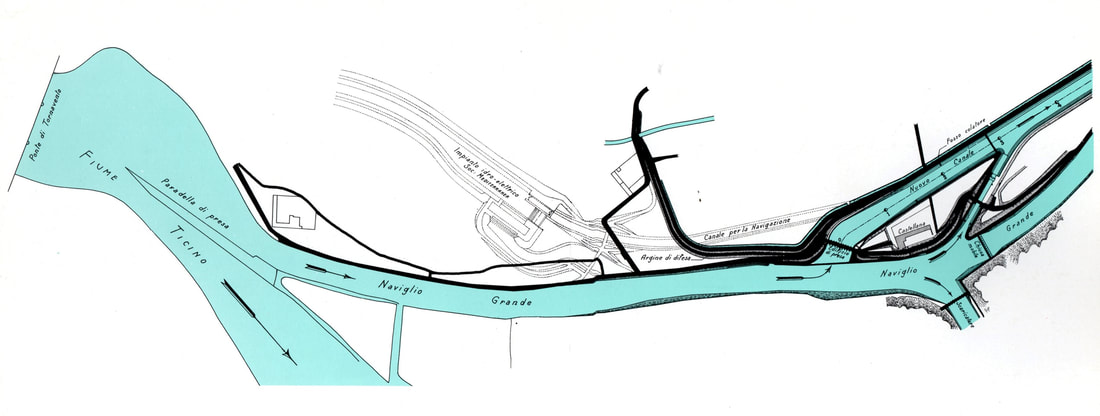

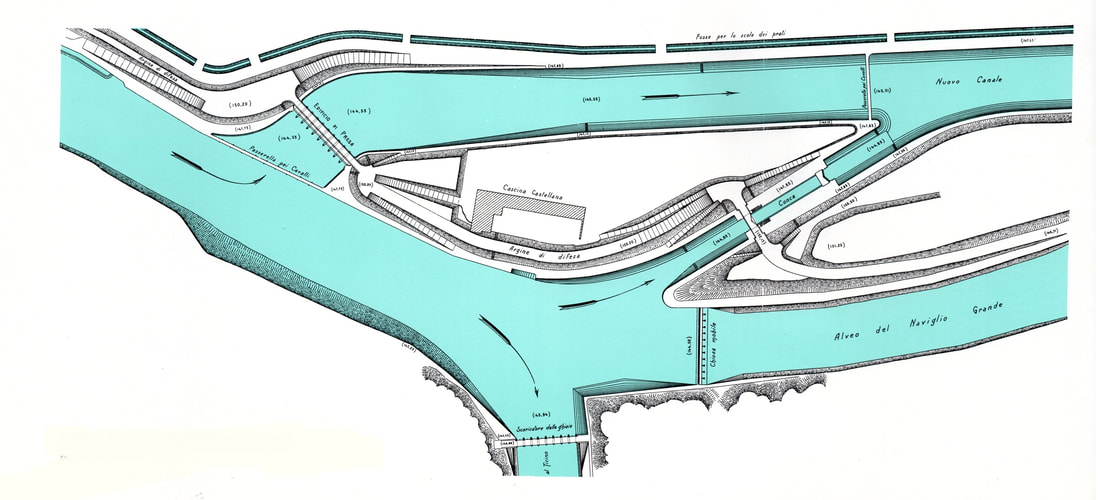

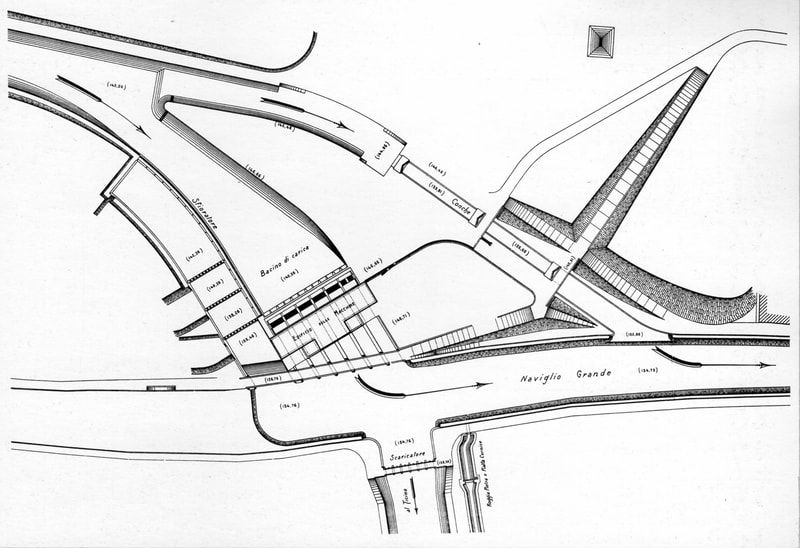

Prima di dare una descrizione dettagliata dell’impianto, è interessante rileggerne la presentazione deIl’ing. Scotti: "Il nuovo canale si deriva sulla sinistra del Naviglio Grande, 800 m circa a valle del suo incile, nella località detta la Castellana, e si dirige per due chilometri, sempre parallelo e contiguo al Naviglio, sino presso l’antico Molino di Tinella. A questa località, l’altipiano che domina tutta la sponda sinistra del Ticino, si protende, con una costa di 40 m di altezza sino a ridosso del Naviglio, così che per risparmiare la fortissima spesa dello scavo di una profonda trincea in questa costa, il nuovo canale se ne allontana, per entrare nell’alveo del vecchio Naviglio che venne perciò deviato sulla sua destra per una lunghezza di circa mezzo chilometro.

Dopo questa deviazione, il nuovo canale segue ancora, per un chilometro, parallelo al Naviglio ed a ridosso della costa sino sotto l’abitato di Nosate, e qui, staccandosi dal Naviglio, si dirige verso l’abitato di Turbigo per volgere ancora, nell’ultimo suo tratto, verso il Naviglio, nel quale rientra, 600 m a monte del Ponte di Turbigo, creando, con una caduta utile di m 8,20 e colla portata media di concessione di mc 64 al l", la forza motrice di cavalli nominali 6669 corrispondente a circa 5300 cavalli sugli alberi delle turbine".

L’edificio di presa del canale venne situato alla destra della Castellana, 800 m a valle dalla presa del Naviglio sul Ticino. Esso e composto da 10 luci, ciascuna alta 2 m e larga 3 m, capaci di introdurre 65 m3 d’acqua al secondo, con il piano superiore elevato sul massimo livello di piena del fiume, utilizzabile come strada pubblica. Il canale di invito della presa è preceduto da una passerella per cavalli, per l’attiraglio delle barche in ascesa sul Naviglio.

Di fronte alla Castellana venne rifatto l’edificio di regolazione dello "scaricatore delle ghiaie", che immette nel Marinone, costituito da 16 luci larghe 1,375 m e alte 2,8 m.

"Dalla sua origine sotto Tornavento sino a Milano, il Naviglio Grande si sviluppa per una lunghezza di 50 chilometri, dapprima parallelo al fiume e seguendo le ineguaglianze del terreno, appoggiato e sostenuto sotto l’alta costa che separa la pianura sovrastante dalla valle, poi, dopo Boffalora, incassato entro la pianura sino presso ad Abbiategrasso, e da qui, piegando con angolo quasi retto verso oriente, esso si dirige, con lieve differenza di livello sul piano di campagna, verso Milano a confondere le residue sue acque, nella fossa interna della Citta, con quelle provenienti, per il canale della Martesana, dall’Adda e dal Lago di Como" (3).

La portata del Naviglio Grande, pari a 64 m’/ sec. all’incile, si riduce a 54 m3/sec. a Turbigo ed a 45 ad Abbiategrasso, mentre soli 7 m3/sec. giungono a Milano.

La pendenza complessiva di 33,5 m è così ripartita: 29 m nei primi 30 km, da Tornavento ad Abbiategrasso e 4,5 m nei rimanenti 20 km; la larghezza minima è di 22 m nei primi 15 km, di 18 m nei successivi 24 km e di 12 m nelle vicinanze di Milano.

Per sfruttare i 29 m di dislivello del Naviglio dalla presa ad Abbiategrasso, in presenza di una crescente domanda di energia elettrica da parte dell’industria, nel 1894 gli ing. Conti, Sioli e Greppi chiesero al Governo di poter sistemare la pendenza dei primi 30 km del Naviglio Grande valutando che, con 6 salti, sarebbe stato possibile ottenere una forza idraulica pari a 18.000 "cavalli dinamici". La concessione venne accordata nel 1899 e prevedeva "diversi salti" per complessivi 15.470 "cavalli nominali", riservando 3 m’/sec. al servizio delle conche, in corrispondenza dei salti.

Si giunse cosi al 1901, allorché la "Lombarda", per integrare la produzione dell’impianto di Vizzola, acquistò dai concessionari il diritto di sistemare i primi 7 km di Naviglio. Con costi limitati, per le poche utenze d’acqua presenti in tale tratta, le era consentito di disporre di una potenza di 5.000 HP.

La "Lombarda" ottenne di costruire il nuovo canale in sponda sinistra del Naviglio. Tale facoltà presentava diversi vantaggi: consentiva una maggiore sicurezza del canale dalle piene del Ticino, venendosi a trovare a ridosso della costa, e una migliore impermeabilità, dovendosi realizzare interamente in trincea; lasciava intatti l’alveo del Naviglio e i suoi scaricatori; permetteva, in caso di asciutta del nuovo canale, di continuare l’erogazione dell’acqua al Naviglio, senza interrompere l’irrigazione e la navigazione.

Prima di dare il via ai lavori, la "Lombarda" propose alla "Mediterranea" di unire le rispettive concessioni, al fine di costruire un unico salto di 16 m a Turbigo, della potenza di 10.000 cavalli effettivi, ma la risposta fu negativa. Nel marzo del 1903 si diede cosi inizio alla costruzione dell’edificio di presa, allo scavo del canale e all’edificazione della centrale, che entrò in attività nel settembre dell’anno successivo.

Prima di dare una descrizione dettagliata dell’impianto, è interessante rileggerne la presentazione deIl’ing. Scotti: "Il nuovo canale si deriva sulla sinistra del Naviglio Grande, 800 m circa a valle del suo incile, nella località detta la Castellana, e si dirige per due chilometri, sempre parallelo e contiguo al Naviglio, sino presso l’antico Molino di Tinella. A questa località, l’altipiano che domina tutta la sponda sinistra del Ticino, si protende, con una costa di 40 m di altezza sino a ridosso del Naviglio, così che per risparmiare la fortissima spesa dello scavo di una profonda trincea in questa costa, il nuovo canale se ne allontana, per entrare nell’alveo del vecchio Naviglio che venne perciò deviato sulla sua destra per una lunghezza di circa mezzo chilometro.

Dopo questa deviazione, il nuovo canale segue ancora, per un chilometro, parallelo al Naviglio ed a ridosso della costa sino sotto l’abitato di Nosate, e qui, staccandosi dal Naviglio, si dirige verso l’abitato di Turbigo per volgere ancora, nell’ultimo suo tratto, verso il Naviglio, nel quale rientra, 600 m a monte del Ponte di Turbigo, creando, con una caduta utile di m 8,20 e colla portata media di concessione di mc 64 al l", la forza motrice di cavalli nominali 6669 corrispondente a circa 5300 cavalli sugli alberi delle turbine".

L’edificio di presa del canale venne situato alla destra della Castellana, 800 m a valle dalla presa del Naviglio sul Ticino. Esso e composto da 10 luci, ciascuna alta 2 m e larga 3 m, capaci di introdurre 65 m3 d’acqua al secondo, con il piano superiore elevato sul massimo livello di piena del fiume, utilizzabile come strada pubblica. Il canale di invito della presa è preceduto da una passerella per cavalli, per l’attiraglio delle barche in ascesa sul Naviglio.

Di fronte alla Castellana venne rifatto l’edificio di regolazione dello "scaricatore delle ghiaie", che immette nel Marinone, costituito da 16 luci larghe 1,375 m e alte 2,8 m.

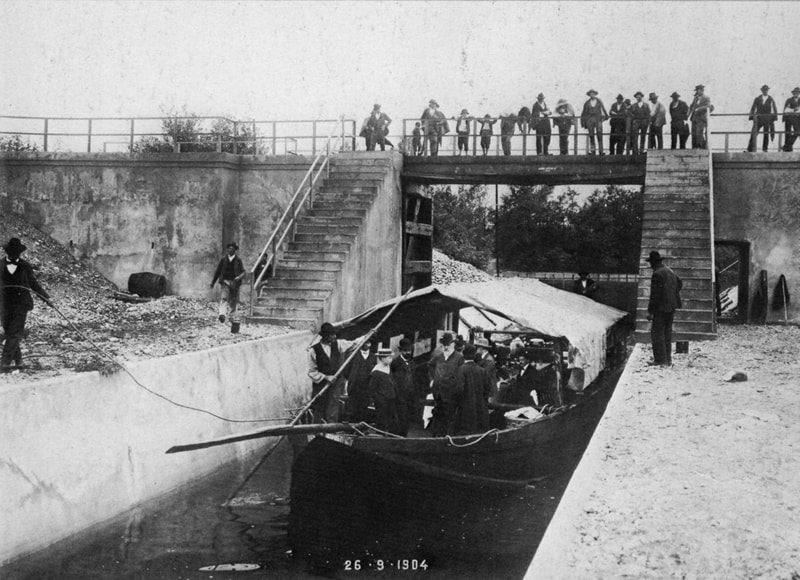

A sinistra della Castellana venne costruita una conca per la navigazione, di misure regolamentari (38 m di lunghezza e 6,5 m di larghezza), con chiusure di tipo antico e porte in legno. Attraverso l’alveo del Naviglio, nei pressi della conca, fu rizzata una chiusa mobile a palconcelli, alta 2,75 m sul fondo e composta da 11 cavalletti in ferro, posti alla distanza di 3,35 m l’uno dall’altro. Essa ha la funzione di avviare le acque del Naviglio nel canale industriale, consentendo inoltre di mantenere le acque nel Naviglio durante l’asciutta del canale e di utilizzare il Naviglio come scolmatore, in caso di piene eccezionali del Ticino.

Il canale, di sezione trapezia, con fondo e sponde rivestite in calcestruzzo, aveva una lunghezza di 5.590 m e una pendenza di 0,12 m per chilometro; le banchine si trovavano a 0,8 m dal pelo dell’acqua e quella di sinistra, mai larga meno di 5 m, fungeva da alzaia.

Essendo il canale navigabile, la sponda sinistra era difesa ogni 5 m da tronchi di rovere, fissati con anelli, per proteggerla dagli urti delle barche durante il loro rimorchio.

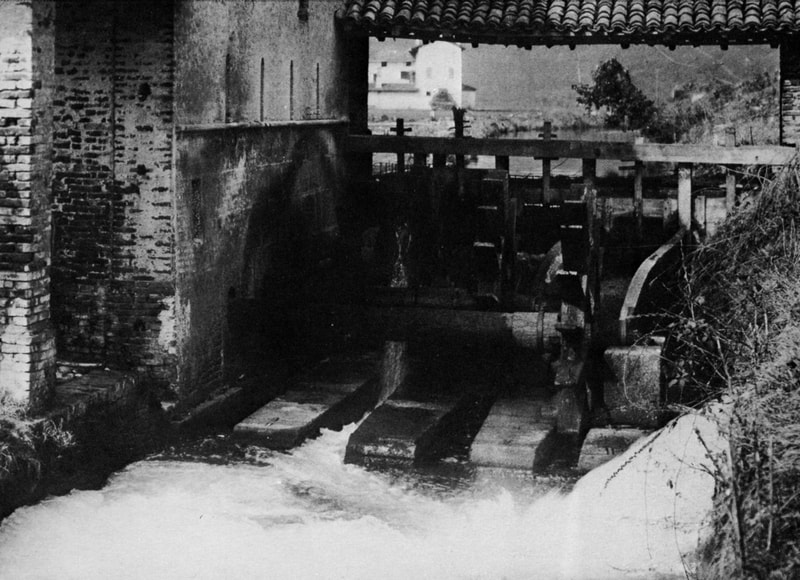

Per lo scavo del canale si dovettero abbattere la Cascina Tinella e l’antichissimo Mulino di Tinella, entrambi posti in fregio al Naviglio. Attraverso il canale furono posti cinque ponti in ferro, di cui quattro carrabili, e in località Tinella venne costruito un tombino per lo scarico in Naviglio della Gora Molinara.

Il canale termina alla centrale di Turbigo, ampliandosi in un bacino di carica limitato sulla destra dallo sfioratore, lungo 90 m, collegato al Naviglio Grande con un canale a gradoni. Sulla sinistra del canale, a monte del bacino di carica, venne derivato un canale secondario che conduce a due conche accostate, di tipo simile a quella della Castellana, che consentono il raccordo della navigazione tra il canale e il Naviglio.

Di fronte alla centrale, sulla riva destra del Naviglio, fu scavato uno scaricatore di 16,5 m di apertura netta, collegato al Ticino (verrà successivamente utilizzato dalla centralina di "Turbigo inferiore") per consentire il funzionamento dell’impianto anche durante l’asciutta primaverile del Naviglio.

La centrale, interposta tra il bacino di carica e la sponda sinistra del Naviglio, utilizzava una caduta di 8,2 m e conteneva 5 turbine, accoppiate a 5 gruppi generatori. L’energia prodotta ammontava a 3.500 kW, alla tensione di 11.000 volt, e veniva trasportata con tre linee aeree: 2.500 kW nella zona intorno a Legnano e 1.000 kW nella plaga compresa tra Saronno e Rho, a vantaggio dei nuovi stabilimenti cotonieri.

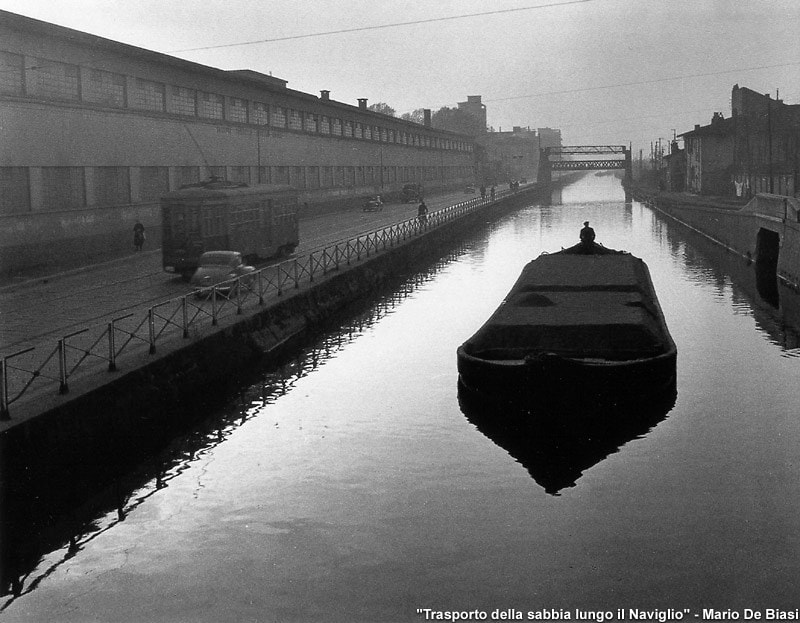

La costruzione dell’impianto di Turbigo recò un notevole vantaggio alla navigazione, in quanto la velocita costante dell’acqua del canale è pari a un metro al secondo, contro i precedenti 3,5 m sulla "rapida" della Castellana e i 2,7 m a Turbigo delle acque del Naviglio Grande. Annotava l’ing. Scotti: "Il nuovo canale costituisce l’inizio dell’opera grandiosa di sistemazione nel Naviglio Grande, ormai necessaria per trasformare in una grande via moderna di navigazione questo nostro antichissimo corso d’acqua, sul quale langue da anni un piccolo e faticoso commercio".

Con la livellazione del Naviglio da Turbigo ad Abbiategrasso e con la costruzione della centrale idroelettrica di Tornavento "si avrebbe una via navigabile diretta di oltre 70 chilometri, fuori affatto dal fiume e sulla sua destra, dalla diga del Canale Villoresi sino a Milano".

Questo suo auspicio non trovò attuazione per quanto concerne il Naviglio, mentre dal 1943 venne raggiunta la continuità della navigazione dalla Maddalena sino a Turbigo, quando però i traffici commerciali avevano intrapreso altre vie. Esso non appare realizzabile nemmeno in un futuro prossimo, sia per gli ingenti costi richiesti dall’adattamento del Naviglio e del canale industriale ad una moderna navigazione, sia per i rilevanti interessi economici connessi al trasporto su gomma delle merci.

(3) ING. ALESSANDRO SCOTTI, Le forze idrauliche del Naviglio Grande e l’impianto idroelettrico di Turbigo della Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, Milano, 1905.

Il canale, di sezione trapezia, con fondo e sponde rivestite in calcestruzzo, aveva una lunghezza di 5.590 m e una pendenza di 0,12 m per chilometro; le banchine si trovavano a 0,8 m dal pelo dell’acqua e quella di sinistra, mai larga meno di 5 m, fungeva da alzaia.

Essendo il canale navigabile, la sponda sinistra era difesa ogni 5 m da tronchi di rovere, fissati con anelli, per proteggerla dagli urti delle barche durante il loro rimorchio.

Per lo scavo del canale si dovettero abbattere la Cascina Tinella e l’antichissimo Mulino di Tinella, entrambi posti in fregio al Naviglio. Attraverso il canale furono posti cinque ponti in ferro, di cui quattro carrabili, e in località Tinella venne costruito un tombino per lo scarico in Naviglio della Gora Molinara.

Il canale termina alla centrale di Turbigo, ampliandosi in un bacino di carica limitato sulla destra dallo sfioratore, lungo 90 m, collegato al Naviglio Grande con un canale a gradoni. Sulla sinistra del canale, a monte del bacino di carica, venne derivato un canale secondario che conduce a due conche accostate, di tipo simile a quella della Castellana, che consentono il raccordo della navigazione tra il canale e il Naviglio.

Di fronte alla centrale, sulla riva destra del Naviglio, fu scavato uno scaricatore di 16,5 m di apertura netta, collegato al Ticino (verrà successivamente utilizzato dalla centralina di "Turbigo inferiore") per consentire il funzionamento dell’impianto anche durante l’asciutta primaverile del Naviglio.

La centrale, interposta tra il bacino di carica e la sponda sinistra del Naviglio, utilizzava una caduta di 8,2 m e conteneva 5 turbine, accoppiate a 5 gruppi generatori. L’energia prodotta ammontava a 3.500 kW, alla tensione di 11.000 volt, e veniva trasportata con tre linee aeree: 2.500 kW nella zona intorno a Legnano e 1.000 kW nella plaga compresa tra Saronno e Rho, a vantaggio dei nuovi stabilimenti cotonieri.

La costruzione dell’impianto di Turbigo recò un notevole vantaggio alla navigazione, in quanto la velocita costante dell’acqua del canale è pari a un metro al secondo, contro i precedenti 3,5 m sulla "rapida" della Castellana e i 2,7 m a Turbigo delle acque del Naviglio Grande. Annotava l’ing. Scotti: "Il nuovo canale costituisce l’inizio dell’opera grandiosa di sistemazione nel Naviglio Grande, ormai necessaria per trasformare in una grande via moderna di navigazione questo nostro antichissimo corso d’acqua, sul quale langue da anni un piccolo e faticoso commercio".

Con la livellazione del Naviglio da Turbigo ad Abbiategrasso e con la costruzione della centrale idroelettrica di Tornavento "si avrebbe una via navigabile diretta di oltre 70 chilometri, fuori affatto dal fiume e sulla sua destra, dalla diga del Canale Villoresi sino a Milano".

Questo suo auspicio non trovò attuazione per quanto concerne il Naviglio, mentre dal 1943 venne raggiunta la continuità della navigazione dalla Maddalena sino a Turbigo, quando però i traffici commerciali avevano intrapreso altre vie. Esso non appare realizzabile nemmeno in un futuro prossimo, sia per gli ingenti costi richiesti dall’adattamento del Naviglio e del canale industriale ad una moderna navigazione, sia per i rilevanti interessi economici connessi al trasporto su gomma delle merci.

(3) ING. ALESSANDRO SCOTTI, Le forze idrauliche del Naviglio Grande e l’impianto idroelettrico di Turbigo della Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, Milano, 1905.

4. GLI UOMINI

Assieme alle diverse fasi della sistemazione dell’alveo del Naviglio, dello scavo del canale e della costruzione della centrale, le fotografie mostrano gli uomini che ne furono gli artefici. Si tratta di una folla anonima di persone - i nostri bisnonni e i nostri nonni, ben distinguibili in primo piano o brulicanti sullo sfondo - la cui fatica rese possibile il completamento della nuova opera idraulica.

Essi erano parte di una popolazione sempre più numerosa, costretta a trarre i mezzi di sussistenza da un’agricoltura sfavorita dalla scarsa fertilità del suolo e dalla mancanza di irrigazione. In tempi in cui l’industria era limitata alle filande e ai primi cotonifici e impiegava soprattutto donne, Io scavo del Canale Villoresi e dei canali industriali delle centrali di Vizzola e di Turbigo fornì lavoro in loco alla manodopera maschile esuberante che, in misura crescente, andava prendendo la via delle Americhe.

Le foto mostrano la foggia dei vestiti (pantaloni, camicia, gilè, oltre all’immancabile cappello a larga tesa) e gli attrezzi (badili, carriole, picconi) che lasciano intuire un lavoro compiuto a forza di braccia. I pochi aiuti sono rappresentati dai cavalli (e da una locomotiva, che però non appare nelle illustrazioni riprodotte) per il traino dei vagoncini e da alcune Iocomobili, come quella sistemata nei pressi della Castellana, utilizzate per azionare le pompe idrovore. E infine, visione fortunatamente eccezionale, un’illustrazione documenta l’attiraglio a forza di braccia di piccole barche vuote sul Naviglio.

All’inizio del nostro secolo, davvero costava ancora tanta fatica procurarsi il pane con cui sfamare la famiglia!

Rino Garatti

Assieme alle diverse fasi della sistemazione dell’alveo del Naviglio, dello scavo del canale e della costruzione della centrale, le fotografie mostrano gli uomini che ne furono gli artefici. Si tratta di una folla anonima di persone - i nostri bisnonni e i nostri nonni, ben distinguibili in primo piano o brulicanti sullo sfondo - la cui fatica rese possibile il completamento della nuova opera idraulica.

Essi erano parte di una popolazione sempre più numerosa, costretta a trarre i mezzi di sussistenza da un’agricoltura sfavorita dalla scarsa fertilità del suolo e dalla mancanza di irrigazione. In tempi in cui l’industria era limitata alle filande e ai primi cotonifici e impiegava soprattutto donne, Io scavo del Canale Villoresi e dei canali industriali delle centrali di Vizzola e di Turbigo fornì lavoro in loco alla manodopera maschile esuberante che, in misura crescente, andava prendendo la via delle Americhe.

Le foto mostrano la foggia dei vestiti (pantaloni, camicia, gilè, oltre all’immancabile cappello a larga tesa) e gli attrezzi (badili, carriole, picconi) che lasciano intuire un lavoro compiuto a forza di braccia. I pochi aiuti sono rappresentati dai cavalli (e da una locomotiva, che però non appare nelle illustrazioni riprodotte) per il traino dei vagoncini e da alcune Iocomobili, come quella sistemata nei pressi della Castellana, utilizzate per azionare le pompe idrovore. E infine, visione fortunatamente eccezionale, un’illustrazione documenta l’attiraglio a forza di braccia di piccole barche vuote sul Naviglio.

All’inizio del nostro secolo, davvero costava ancora tanta fatica procurarsi il pane con cui sfamare la famiglia!

Rino Garatti

Altro materiale sul Naviglio Grande

|

|

|

|

|

|

Gio al Niviri di Walter Bassani

|

L'ULTIMO BARCONE DEI NAVIGLI Era il 31 MARZO 1979 quando l'ultimo barcone navigò sul Naviglio Grande a Milano. Con l'entrata in vigore del divieto di navigazione, il canale perse per sempre la sua funzione di "strada d'acqua", dopo che per secoli aveva "costruito" Milano, trasportando numerosi materiali, frutta e verdura delle campagne che irrigava ed il marmo di Candoglia, che ha reso il nostro Duomo famoso in tutto il mondo. |

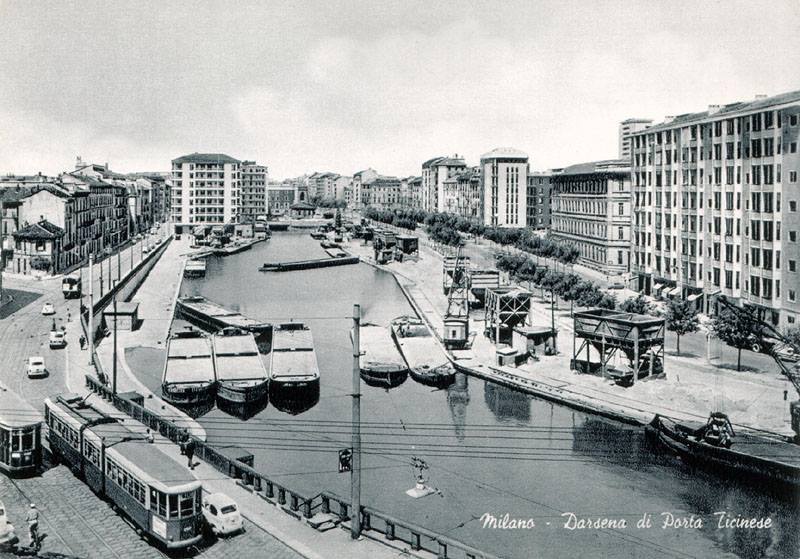

Il 9 novembre 1831 una enorme folla si radunò lungo le sponde e i bastioni di Porta Ticinese, in Darsena, per ammirare un lungo e stretto battello a vapore, chiamato Otello.

Il motivo di tanto clamore era dovuto alla rotta seguita dal natante, giunto infatti da Venezia sino a Milano, passando per il Po, il Ticino e il Naviglio Pavese, a riprova della navigabilità del sistema di vie d'acqua tra Milano e il Mare.

L'Otello era lungo 22 metri e largo meno di 3, aveva un motore a vapore da 10 cavalli prodotto dalla ditta Smith & Co. di Birmingham ed era stato varato appositamente l'anno prima a Venezia; i proprietari erano i soci della Impresa dei Battelli a Vapore, fondata a Milano nel 1825 e sino ad allora aveva gestito la navigazione sui principali laghi del Nord Italia.

Il governo del Lombardo Veneto arrivò in Darsena per congratularsi con l'equipaggio e il giorno dopo l'Otello ripartì lungo il Naviglio Grande, giungendo sino ad Abbiategrasso.

Un servizio regolare tra Venezia e Milano, sia per passeggeri che per merci era però ancora inattuabile, visto che mancavano accordi internazionali tra i vari Stati che si affacciavano lungo il Po.

Verso il 1847 una seconda compagnia di navigazione, austriaca, iniziò un servizio di trasporto merci tra Venezia e Milano, con ottimi risultati. Le guerre d'Indipendenza bloccarono però ogni ulteriore sviluppo.

Intorno al 1880 il conte e senatore Gian Luca Cavazzi della Somaglia partì da piazza San Marco a Venezia con un vaporetto e risalì una serie di canali sino ad arrivare al Po, al Ticino e infine a Milano.

Il motivo di tanto clamore era dovuto alla rotta seguita dal natante, giunto infatti da Venezia sino a Milano, passando per il Po, il Ticino e il Naviglio Pavese, a riprova della navigabilità del sistema di vie d'acqua tra Milano e il Mare.

L'Otello era lungo 22 metri e largo meno di 3, aveva un motore a vapore da 10 cavalli prodotto dalla ditta Smith & Co. di Birmingham ed era stato varato appositamente l'anno prima a Venezia; i proprietari erano i soci della Impresa dei Battelli a Vapore, fondata a Milano nel 1825 e sino ad allora aveva gestito la navigazione sui principali laghi del Nord Italia.

Il governo del Lombardo Veneto arrivò in Darsena per congratularsi con l'equipaggio e il giorno dopo l'Otello ripartì lungo il Naviglio Grande, giungendo sino ad Abbiategrasso.

Un servizio regolare tra Venezia e Milano, sia per passeggeri che per merci era però ancora inattuabile, visto che mancavano accordi internazionali tra i vari Stati che si affacciavano lungo il Po.

Verso il 1847 una seconda compagnia di navigazione, austriaca, iniziò un servizio di trasporto merci tra Venezia e Milano, con ottimi risultati. Le guerre d'Indipendenza bloccarono però ogni ulteriore sviluppo.

Intorno al 1880 il conte e senatore Gian Luca Cavazzi della Somaglia partì da piazza San Marco a Venezia con un vaporetto e risalì una serie di canali sino ad arrivare al Po, al Ticino e infine a Milano.

Immagini della Darsena di Porta Ticinese quando era il porto di Milano e dei navigli quando erano percorsi dai barconi negli anni 50-60 contribuendo alla ricostruzione di Milano.