|

Articoli correlati: |

Di Arabella Biscaro

editing Roberto Bottiani

editing Roberto Bottiani

|

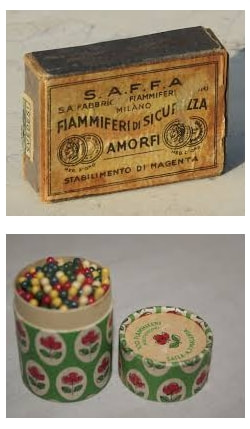

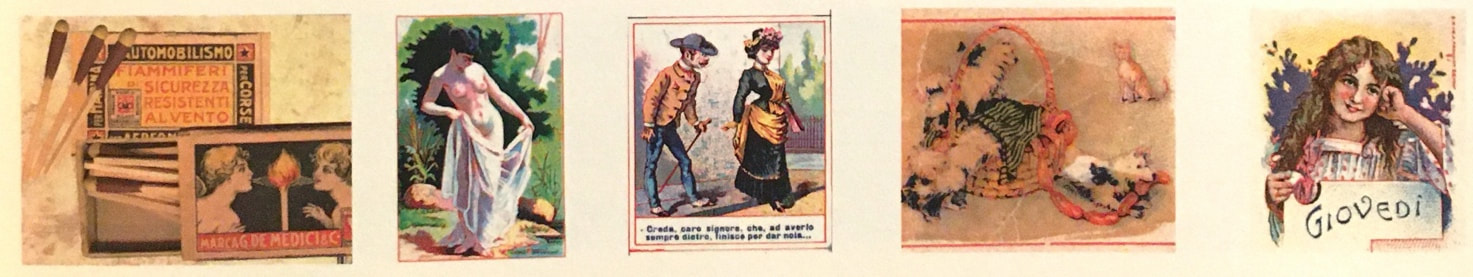

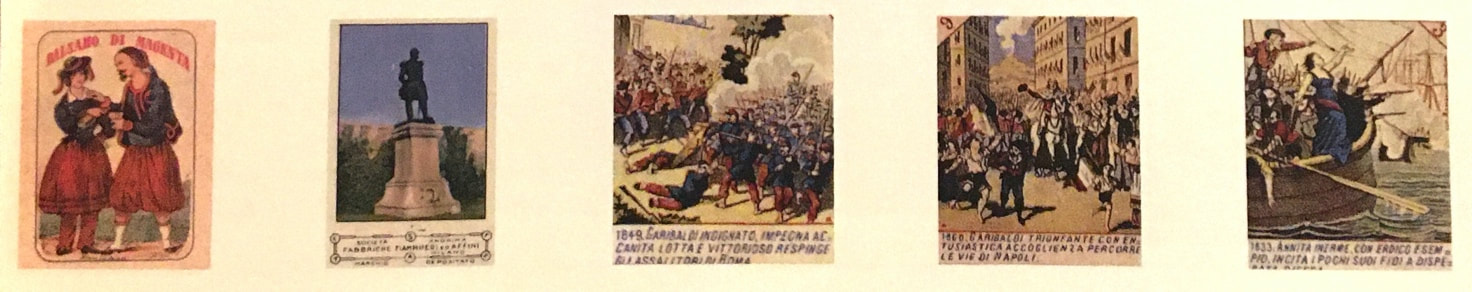

Della SAFFA restano nella mente di adulti e anziani i fiammiferi profumati, i fiammiferi per signora, i cerini, i minerva, i fiammiferi a strappo e quelli controvento. Venti anni fa terminava una delle storie industriali più affascinanti d’Italia e d’Europa, quella della SAFFA: 130 anni di attività tra sviluppo e innovazione nell’industria, nel design e una visione illuminata per quanto riguarda il lavoro e i lavoratori. Dei suoi prodotti e dei suoi archivi molto è andato perduto. Ma non tutto, grazie all’attenzione di Ermanno Tunesi, ex operaio in pensione dal 1990 e storico per passione che molto ha recuperato. Un’operazione realizzata grazie a un’intesa con l’ingegner Pietro Molla, direttore generale della SAFFA, nonché marito di Gianna Beretta, pediatra e madre canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2004. Tra gli oggetti, le foto e i documenti salvati, molti sono stati esposti in diverse mostre proposte nei Comuni del territorio dell’ovest Milano per celebrare la storia dell’azienda fondata nel 1871. Scatole che risalgono a fine Ottocento con scene di vita nobiliare, sostegno all’esercito in guerra, anniversari patriottici, il centenario dell'impresa dei Mille o i mondiali di calcio, pubblicità di vari prodotti, temi diversi e che hanno accompagnato gli italiani fino agli anni Novanta; fiammiferi dipinti a mano uno per uno, cerini tagliati a mano, bozzetti per le illustrazioni, solo per fare qualche esempio di un patrimonio aziendale e culturale del nord Italia e che ha conquistato i mercati di numerosi Paesi. La speranza di Ermanno Tunesi, che qualche anno fa ha fondato l’associazione storica “La Piarda”, un club fillumenico di collezionisti di scatole di fiammiferi, è di trovare una sistemazione idonea e aprirla al pubblico. Per informazioni si può contattare il numero 02.97.29.93.43. Guarda la Gallery del Corriere.it https://www.corriere.it |

La storia

La Società Anonima Fabbriche Fiammiferi ed Affini (S.A.F.F.A.) è stata un’azienda italiana specializzata nella produzione di fiammiferi nata nel 1932, ma con una precedente interessante storia industriale.

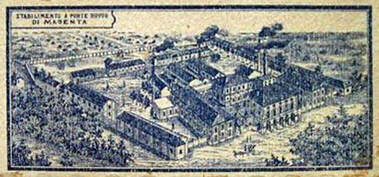

Quello che fu un complesso produttivo dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Duemila, esempio di conduzione aziendale illuminata unita ad urbanistica sociale, perché attenta all’uomo, alla famiglia, si trova in Via Giacomo De Medici, 1-3, nella frazione di Ponte Nuovo di Magenta, nella provincia ovest di Milano ed è costituito da vari edifici. Ma come nacque l’azienda che negli anni di massimo splendore arrivò ad esportare i cerini in ventitrè nazioni?

Nel 1854 l’industriale milanese Luigi De Medici costituì una società per la fabbricazione e la vendita di fiammiferi a Torino, con due stabilimenti minori a Piobesi Torinese e a Rivalta di Torino. I prodotti Medici entrarono già nella storia perché vennero premiati nell’esposizione di Torino del 1858 con la medaglia d’argento.

Quasi contemporaneamente alla cessione dell’azienda torinese, il fratello di Luigi De Medici, Giacomo, nel 1860 aprì una nuova azienda a Milano in corso Vercelli 30 con una sede a Locate Triulzi. Negli anni che seguirono l’Unità d’Italia venne aperta anche una piccola litografia per realizzare le eleganti scatole in cui i cerini venivano venduti e che da subito divennero uno dei simboli più apprezzati dell’azienda. Per far fronte all’aumento della domanda di produzione degli anni seguenti non fu possibile far crescere lo stabilimento a Milano.

Fu così che nel 1871 la proprietà acquisì l’intero stabile dell’ex dogana austriaca (che aveva solo trentaquattro anni di vita) con ampi terreni a disposizione, a Ponte Nuovo di Magenta, al confine con il Piemonte. Ciò permise alla De Medici di costruire estesi reparti di lavorazione e i buoni risultati consentirono a Giacomo di costituire una “Società in Accomandita” per azioni, associandosi con i cugini Ettore e Luigi. E dal 22 settembre 1886 la “Giacomo Medici” decise di chiudere i battenti dello stabilimento di Milano e di trasferirsi definitivamente a Magenta.

Per rendere l’idea dell’azienda occorrono alcuni numeri: giornalmente la produzione era di circa 500.000 scatole di fiammiferi, di cui i più diffusi erano il tipo “cerino”; nel 1887 gli impiegati erano 600 in tutto, saliti poi a 900 già nel 1890.

La Società Anonima Fabbriche Fiammiferi ed Affini (S.A.F.F.A.) è stata un’azienda italiana specializzata nella produzione di fiammiferi nata nel 1932, ma con una precedente interessante storia industriale.

Quello che fu un complesso produttivo dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Duemila, esempio di conduzione aziendale illuminata unita ad urbanistica sociale, perché attenta all’uomo, alla famiglia, si trova in Via Giacomo De Medici, 1-3, nella frazione di Ponte Nuovo di Magenta, nella provincia ovest di Milano ed è costituito da vari edifici. Ma come nacque l’azienda che negli anni di massimo splendore arrivò ad esportare i cerini in ventitrè nazioni?

Nel 1854 l’industriale milanese Luigi De Medici costituì una società per la fabbricazione e la vendita di fiammiferi a Torino, con due stabilimenti minori a Piobesi Torinese e a Rivalta di Torino. I prodotti Medici entrarono già nella storia perché vennero premiati nell’esposizione di Torino del 1858 con la medaglia d’argento.

Quasi contemporaneamente alla cessione dell’azienda torinese, il fratello di Luigi De Medici, Giacomo, nel 1860 aprì una nuova azienda a Milano in corso Vercelli 30 con una sede a Locate Triulzi. Negli anni che seguirono l’Unità d’Italia venne aperta anche una piccola litografia per realizzare le eleganti scatole in cui i cerini venivano venduti e che da subito divennero uno dei simboli più apprezzati dell’azienda. Per far fronte all’aumento della domanda di produzione degli anni seguenti non fu possibile far crescere lo stabilimento a Milano.

Fu così che nel 1871 la proprietà acquisì l’intero stabile dell’ex dogana austriaca (che aveva solo trentaquattro anni di vita) con ampi terreni a disposizione, a Ponte Nuovo di Magenta, al confine con il Piemonte. Ciò permise alla De Medici di costruire estesi reparti di lavorazione e i buoni risultati consentirono a Giacomo di costituire una “Società in Accomandita” per azioni, associandosi con i cugini Ettore e Luigi. E dal 22 settembre 1886 la “Giacomo Medici” decise di chiudere i battenti dello stabilimento di Milano e di trasferirsi definitivamente a Magenta.

Per rendere l’idea dell’azienda occorrono alcuni numeri: giornalmente la produzione era di circa 500.000 scatole di fiammiferi, di cui i più diffusi erano il tipo “cerino”; nel 1887 gli impiegati erano 600 in tutto, saliti poi a 900 già nel 1890.

|

L’industria fiammiferaia in Italia si estese e sorsero nuove piccole e medie fabbriche che esportarono molto sia per la qualità del prodotto sia perché vantavano una superiorità in campo mondiale per la cura e la bellezza delle vignette illustrate sulle scatolette dei fiammiferi. Forti del loro successo, le fabbriche italiane, con a testa la più grande, la De Medici di Magenta, decisero di unirsi in un’unica società dando vita alla “FABBRICHE UNITE DI FIAMMIFERI” con sede a Milano.

Il 31 dicembre 1898 sempre a Milano fu fondata la “SOCIETA’ ANONIMA FABBRICHE RIUNITE di FIAMMIFERI” con capitale sociale di lire 2.800.000, composta dai tredici più importanti stabilimenti d’Italia, fra cui G. De Medici (Magenta), L. Baschiera (Venezia) e A. Dellachà (Moncalieri). Presidente del Consiglio di amministrazione era l’ingegnere Angelo Salmoiraghi, Senatore del Regno; Vicepresidente il commendatore Ambrogio Dellacchà; Cesare Prandoni, Consigliere e Segretario; Antonio Abbona, Giovanni Baschiera, Giulio Chaubet e Camillo Dellachà i Consiglieri; Giulio Luigi Mascarello il Direttore Generale. Nel 1899 la Società riportò un utile netto di lire 111.203,86, nel 1911 di 963.058,09 e nel 1924 di 4.136.213! Anche l’impatto sul mondo del lavoro fu importante, se si pensa che nel 1906 gli impiegati erano 1400. Da allora ci fu una crescita incessante con aumenti di produzione e di capitale sociale. |

Il 3 giugno 1932 avvenne la fusione di tutte le fabbriche riunite sotto la denominazione di “SOCIETA’ ANONIMA FABBRICHE FIAMMIFERI ed AFFINI”, la S.A.F.F.A., che aveva lo scopo di finanziare la nascita di altre aziende fiammiferaie. Tuttavia, essendo rimasta prevalentemente una azienda industriale e realizzando di non essere una vera finanziaria, il 24 luglio 1937 modificò la sua ragione sociale (ma non la sigla S.A.F.F.A.) in “SOCIETA’ AZIONARIA FABBRICHE FIAMMIFERI ed AFFINI”.

Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, la S.A.F.F.A. contava 8.000 dipendenti, 20 stabilimenti, produceva 100 miliardi di fiammiferi l’anno, possedeva 95 stabili urbani e rurali, 3.000 ettari di pioppeti e aveva 15 uffici commerciali.

Anche grazie alla meccanizzazione della produzione, negli anni della rinascita economica, lo stabilimento arrivò a produrre circa 45 miliardi di fiammiferi all’anno, ricavati soprattutto da tronchi di pioppo, più economici ed adatti a questo tipo di produzione.

Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, la S.A.F.F.A. contava 8.000 dipendenti, 20 stabilimenti, produceva 100 miliardi di fiammiferi l’anno, possedeva 95 stabili urbani e rurali, 3.000 ettari di pioppeti e aveva 15 uffici commerciali.

Anche grazie alla meccanizzazione della produzione, negli anni della rinascita economica, lo stabilimento arrivò a produrre circa 45 miliardi di fiammiferi all’anno, ricavati soprattutto da tronchi di pioppo, più economici ed adatti a questo tipo di produzione.

Una citazione degna di nota la merita la produzione di mobili. Parallelamente alla produzione di fiammiferi, nel secondo dopoguerra la S.A.F.F.A. cercava di riciclare il più possibile gli scarti, e utilizzando proprio l’enorme quantità di materiale di scarto avviò una produzione di mobili e complementi d’arredo dalle linee prestigiose progettate da grandi nomi tra cui Gio Ponti. Dal 1947, la S.A.F.F.A. divenne rappresentante italiana per la ditta svedese Ikea nella produzione di mobili. L’azienda, nel 1954, si aggiudicò il premio Compasso d'Oro per il design per aver creato la prima cucina componibile su progetto dell’architetto Augusto Magnaghi. L’ambito riconoscimento, che rappresenta l’Oscar del design mondiale, non portò tuttavia il reparto aziendale al seguito sperato.

|

Negli anni Sessanta, inoltre, l’ingegner Pietro Molla (marito della futura Santa Gianna Beretta), conscio del ridursi sul mercato del consumo di fiammiferi e cerini, decise come direttore generale del complesso industriale di convertire gradualmente l’azienda alla produzione di accendini a gas e piezoelettrici, assicurandosi una commissione della prestigiosa ditta francese Cartier. Ingegnose produzioni che alimentavano e costituivano la qualità indiscutibile del “Made in Italy” invidiata nel mondo. Ma anche questo non riuscì a risollevare le sorti della fabbrica che andò gradualmente ad esaurirsi per le speculazioni dei nuovi azionisti di maggioranza (Anna Bonomi Bolchini e Sindona) sino alla cessione alla Reno De Medici e alla sua definitiva chiusura nel 2002. Qualche curiosità legata al territorio. La produzione di scatole legate al Giugno battagliero del 1859, con Magenta, Solferino, San Martino nella Seconda Guerra di Indipendenza, era composta da 19 scatole di cerini, una bustina di Minerva giganti, una scatola di fiammiferi di legno per caminetto. Tutta la produzione è stata riprodotta nel 2009 in occasione del 150° anniversario della Battaglia di Magenta, ottenendo un gioco con le vignette sulle scatole. |

La dogana austriaca

vicino al ponte sul Naviglio Grande, dove il territorio di Magenta sta per incontrare il territorio di Boffalora Sopra Ticino, ha rappresentato fino al 1859 uno dei punti obbligati di passaggio per chi avesse voluto valicare il confine tra il Regno Lombardo-Veneto ed il Regno di Sardegna.

La struttura originariamente era costituita da un complesso di edifici che comprendevano una caserma circondata da spesse mura di difesa che confinavano con l’alzaia del Naviglio, uffici doganali ed un portico per le ispezioni.

Fu questo complesso a diventare, dopo la storica Battaglia di Magenta del 4 giugno 1859, una delle basi per la creazione del villaggio operaio della fabbrica S.A.F.F.A., che venne rilevata dall’industriale garibaldino Giacomo De Medici.

Sulla facciata del portico delle ispezioni doganali, si trova oggi una targa commemorativa degli eventi del 4 giugno 1859 che consacrarono la vittoria dei franco-piemontesi in un punto strategico che permise non solo l’ingresso alla città di Magenta, ma anche il successivo passaggio a Milano, compiendo il primo passo verso l’Unità nazionale.

L’edificio della ex dogana austriaca ha una pianta rettangolare con struttura portante probabilmente in muratura piena. La copertura è a falde inclinate con manto di copertura in laterizio. Gli edifici dei periodi successivi sono in parte in muratura piena perimetrale mentre alcuni solai hanno elementi metallici e laterizio, altri hanno struttura portante in cemento armato.

Il villaggio S.A.F.F.A.

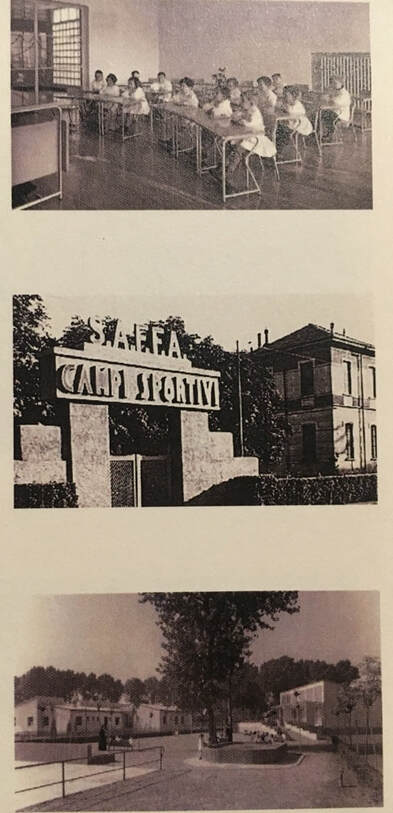

Come il più famoso Villaggio Crespi a Crespi d’Adda, nato dal sogno e dall’intuizione del suo fondatore, l’industriale tessile Cristoforo Benigno Crespi che fondò la fabbrica nel 1877, anche il villaggio Saffa ospitò i lavoratori.

Immerso nel verde e non troppo lontano da Milano, fu costruito dal nulla per i dipendenti e per le loro famiglie; i primi edifici destinati a vari servizi per i lavoratori della S.A.F.F.A. risalgono all'inizio del XX secolo.

Ai lavoratori venivano messi a disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari. Di questo periodo sono il giardino d'infanzia, la chiesa e la scuola elementare per le prime tre classi, l’edificio per le abitazioni degli insegnanti.

Tra la metà degli anni Cinquanta e la metà degli anni Sessanta del XX secolo la S.A.F.F.A. promuove anche la costruzione di vari edifici destinati a servizi sociali ed educativi. Si individua la zona situata tra la strada statale, la linea ferroviaria Milano-Trecate e la sponda est del Naviglio Grande e si costruiscono l'asilo nido (attualmente non più esistente), la scuola materna, la scuola elementare, il cinematografo, la mensa degli impiegati, oltre ad alcuni edifici residenziali per impiegati e operai. L’architetto di riferimento per una parte di questi interventi è Giovanni Muzio.

La Chiesa di San Giuseppe lavoratore è la chiesa parrocchiale di Ponte Nuovo, consacrata il 1° maggio 1963, dall’allora Card. Giovanni Battista Montini, che dopo poche settimane sarebbe stato eletto Papa col nome di Paolo VI. La chiesa possiede un concerto di 5 campane in Sib3 Maggiore, fuso da Roberto Mazzola di Valduggia (VC) nel 1962. Le campane suonano a sistema ambrosiano.

La Chiesa della Madonna del Buon Consiglio, è una piccola cappella in stile neogotico costruita nel 1903 come luogo di culto per il villaggio di operai della fabbrica SAFFA, è stata uno dei luoghi di culto preferiti da Santa Gianna Beretta Molla, che abitava in questa frazione e vi si recava in preghiera tutte le mattine.

La S.A.F.F.A. oggi, quale futuro?

Chiusa la storia produttiva della fabbrica di fiammiferi, si apre quella imprenditoriale relativa all’area e alla sua riqualificazione. Un percorso nuovo che nel 2017 ha visto FINALPA srl di Daniele Cremonesi acquisire dal gruppo Industria e Innovazione il 100% delle quote della società REDIM srl, proprietaria dell’area ex SAFFA di Magenta. Con questo passaggio, la società di San Giuliano Milanese è diventata a tutti gli effetti proprietaria del compendio di Ponte Nuovo di Magenta su cui sorge la storica area industriale.

Il progetto di riqualificazione dell’area vede come importanti interlocutori coinvolti il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, la Società Umanitaria di Milano e il gruppo Guerra, che si occuperà della parte gestionale e finanziaria del progetto, e di cui FINALPA è partner strategico.

Dopo la rimozione dell’amianto, il grande progetto che rappresenta una svolta storica vede S.A.F.F.A. diventare Vetropack nel dicembre 2021. Un investimento da 200milioni di Euro in tre anni porterà al recupero, alla bonifica, messa in sicurezza e rinascita dell’area industriale più importante della zona. Il Gruppo Vetropack ha firmato un accordo per l’acquisto da Reno de Medici, primo produttore italiano e secondo europeo di cartoncino patinato a base riciclata, dell’area sita a Boffalora Sopra Ticino dove sarà costruita una nuova e avanguardistica vetreria che sostituirà l’impianto già esistente a Trezzano sul Naviglio. Il Gruppo Vetropack gestisce otto vetrerie tra Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Ucraina e Italia.

Di fronte al Naviglio nascerà inoltre un parco pubblico di ampie dimensioni, a disposizione di tutti.

|

Riferimenti bibliografici e sitografici: Società in accomandita per azioni Giacomo de Medici & C., Fabbrica fiammiferi e scatole: Statuto, Milano 1887 Tunesi E., Magenta dal 1800 al 1930: memorie storiche, testimonianze, immagini, documenti d’archivio, 1990 Ceriani G., Ceriani G., Tunesi E., Le cartiere di Boffalora: il percorso della carta attraverso l'evoluzione della scrittura e 350 anni di storia cartaria boffalorese, Boffalora sopra Ticino, 1992 Fumagalli A., Nosotti T., Pontenuovo di Magenta: il territorio, l’industria Saffa e il suo villaggio: dall’archeologia industriale al museo dell’impresa, 1997 Tunesi E., La Saffa. Dal piccolo fiammifero al grande made in Italy, raccolta di cartoline con immagini storiche, 2011 |

https://comune.magenta.mi.it/tempo-libero/

https://milano.corriere.it/milano/notizie/arte_e_cultura/11_settembre_16/mostra-fiammiferi-saffa-boffalora-1901558224340.shtml

https://www.corriere.it/cronache/11_febbraio_26/saffa-fiammiferi-fagnani_5e9cc144-418b-11e0-b406-2da238c0fa39.shtml

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villaggio-saffa-e-ex-dogana-austriaca-e-naviglio

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00133/

https://museimpresa.com/approfondimenti/vedute-a-volo-duccello-e-promozione-industriale-nella-prima-meta-del-novecento/

https://www.ticinonotizie.it/magenta-ecco-chi-sono-i-neo-proprietari-dellarea-ex-saffa/

https://www.ticinonotizie.it/boffalora-saffa-sta-diventando-vetropack-si-apre-a-dicembre-2021-il-sindaco-doniselli-svolta-storica/

https://milano.corriere.it/milano/notizie/arte_e_cultura/11_settembre_16/mostra-fiammiferi-saffa-boffalora-1901558224340.shtml

https://www.corriere.it/cronache/11_febbraio_26/saffa-fiammiferi-fagnani_5e9cc144-418b-11e0-b406-2da238c0fa39.shtml

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villaggio-saffa-e-ex-dogana-austriaca-e-naviglio

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00133/

https://museimpresa.com/approfondimenti/vedute-a-volo-duccello-e-promozione-industriale-nella-prima-meta-del-novecento/

https://www.ticinonotizie.it/magenta-ecco-chi-sono-i-neo-proprietari-dellarea-ex-saffa/

https://www.ticinonotizie.it/boffalora-saffa-sta-diventando-vetropack-si-apre-a-dicembre-2021-il-sindaco-doniselli-svolta-storica/

|

Articoli correlati: |