|

Articoli correlati: |

di Franco Bertolli

editing Roberto Bottiani

editing Roberto Bottiani

La Chiesa di Sant'Ambrogio

Dell’antica chiesa abbiamo testimonianza in un documento varesino dell’anno 1297, con il nome del cappellano o rettore: Giovanni Maridati. In documenti successivi la chiesa è denominata Sant’Ambrogio in castro, cioè costruita nell’area del castello. Il castello medievale di Lonate è menzionato in documenti del 1303 e del 1335 quand’era ormai cadente, anzi in gran parte caduto. Nel 1477 quella chiesa era in condizioni precarie: allora un testatore dispose un contributo per ripararla. Qualche anno dopo si preferì ricostruirla.

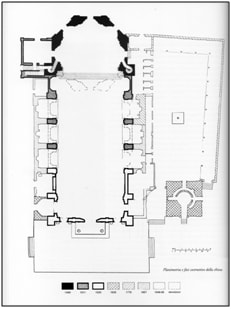

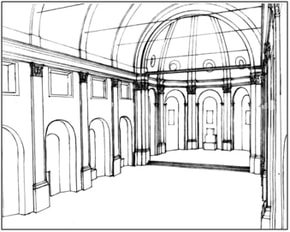

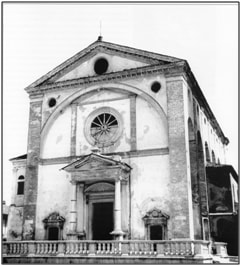

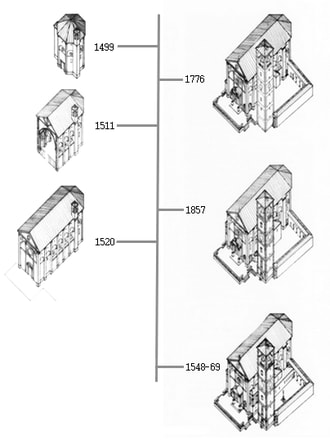

La prima pietra della nuova chiesa, murata in facciata e ancor oggi visibile, porta in rilievo la data 1499. Alla costruzione collaborarono tutte le famiglie del borgo fornendo a turni manovalanza gratuita. I lavori, interrotti nel 1500 quando truppe straniere sottoposero Lonate a pesante saccheggio, ripresero nel 1508. Interrotti di nuovo in un contesto di continue guerre tra i francesi allora signori di Milano ed i loro nemici europei, i lavori ripresero nel 1513 per concludersi intorno al 1520. Sulla iniziale pianta ottagonale di m 10 di diametro, rimasta come presbiterio e abside, si inserì l’aula dei fedeli, lunga m 30. Dal 1508, ma forse sin dal 1499, vi lavorò l’architetto Antonio Bodio detto Antonio da Lonate, uno dei tanti discepoli del celebre Bramante. Al Bodio gli studiosi attribuiscono il disegno dell’intero edificio.

Dell’antica chiesa abbiamo testimonianza in un documento varesino dell’anno 1297, con il nome del cappellano o rettore: Giovanni Maridati. In documenti successivi la chiesa è denominata Sant’Ambrogio in castro, cioè costruita nell’area del castello. Il castello medievale di Lonate è menzionato in documenti del 1303 e del 1335 quand’era ormai cadente, anzi in gran parte caduto. Nel 1477 quella chiesa era in condizioni precarie: allora un testatore dispose un contributo per ripararla. Qualche anno dopo si preferì ricostruirla.

La prima pietra della nuova chiesa, murata in facciata e ancor oggi visibile, porta in rilievo la data 1499. Alla costruzione collaborarono tutte le famiglie del borgo fornendo a turni manovalanza gratuita. I lavori, interrotti nel 1500 quando truppe straniere sottoposero Lonate a pesante saccheggio, ripresero nel 1508. Interrotti di nuovo in un contesto di continue guerre tra i francesi allora signori di Milano ed i loro nemici europei, i lavori ripresero nel 1513 per concludersi intorno al 1520. Sulla iniziale pianta ottagonale di m 10 di diametro, rimasta come presbiterio e abside, si inserì l’aula dei fedeli, lunga m 30. Dal 1508, ma forse sin dal 1499, vi lavorò l’architetto Antonio Bodio detto Antonio da Lonate, uno dei tanti discepoli del celebre Bramante. Al Bodio gli studiosi attribuiscono il disegno dell’intero edificio.

La chiesa, tutta in mattoni (niente ciottoli), era apprezzata nel Cinquecento “per essere d’una nave sola, tutta in volta”: cioè ad ampia navata unica voltata (allora non c’era il cemento armato). Sulle pareti della navata, tre o forse quattro per parte, stavano le cappelle a forma di nicchia, ciascuna con un piccolo altare interno.

Di poco posteriore al 1520 è ritenuta dagli studiosi la decorazione a fresco del catino dell’abside: “candelabra” (intreccio di elementi vegetali e fantastici) e figure di evangelisti e di santi, al centro la grande figura di sant’Ambrogio. Sul tetto della chiesa, nella zona di collegamento tra presbiterio ed aula, stava una torretta per le campane. All’interno della chiesa, sotto il pavimento, erano predisposti in muratura una cinquantina di sepolcri per le famiglie abbienti e per le autorità del borgo. Portavano luce dentro la chiesa tante piccole finestre quante erano le nicchie, ed il grande rosone che animava la facciata, alla quale tra Cinque e Seicento venne aggiunto il prònao (portale con atrio) affiancato da due porte minori.

Circondava la chiesa, sul davanti e sul lato sud, il cimitero, che sarà poi via via ridotto con la costruzione del bel sagrato nel 1622 e del maestoso campanile nel 1635. Nel 1775 a lato della chiesa verrà, infine, costruito un grazioso porticato con funzione cimiteriale, detto il chiostro di Sant’Ambrogio.

Dentro la chiesa sulla parete settentrionale era già istallato un organo all’inizio del Seicento. La nicchia sulla parete opposta venne resa più profonda nel primo Seicento e diventò la cappella della Madonna del Rosario.

La chiesa, rimasta sostanzialmente inalterata (o quasi) dalle origini, fu oggetto di una profonda ristrutturazione nel corso dell’Ottocento. All’altare maggiore di legno dorato di fattura cinquecentesca subentrò nel 1825 l’altare di marmo che ci rimane, sovrastato da un tempietto con angioletti portacroce in cima (sostituiti dagli attuali di legno dopo il 1960 quando frantumò quelli il crollo del padiglione).

Sulla controfacciata venne istallato nel 1833 il grandioso organo meccanico, restaurato venticinque anni fa dopo un lungo silenzio. Negli anni 1852-59 sei delle cappelle a nicchia vennero trasformate nelle cappelle alte e profonde che si vedono ancor oggi, ma le due nicchie più vicine all’altare maggiore non vennero modificate se non in misura ridotta, per cui nel 1999 si poterono riproporre nella loro architettura originaria.

In quell’occasione tornarono alla luce gli affreschi antichi che ornavano le prime due nicchie, con i loro santi titolari: Bartolomeo nella nicchia settentrionale, Pietro Martire nella nicchia della parete sud.

Intanto, parte nel Settecento, parte dopo, agli affreschi dipinti sopra gli altari laterali subentrarono le statue dei santi corrispondenti. I santi dipinti nella volta dell’aula sono del 1903, le scene dipinte dentro le cappelle ottocentesche sono del 1947-48.

Attualmente le cappelle hanno le seguenti intitolazioni:

Sacro Cuore, Sant’Antonio, San Giuseppe sulla parete settentrionale; Madonna del Rosario, Crocifisso, sant’Ambrogio sulla parete opposta. Dal 1951 sotto la mensa dell’altare maggiore giace il corpo di san Fortunato martire, proveniente dalle catacombe romane.

Bibliografia:

Bertolli F., A. Spada, La parrocchiale di S. Ambrogio, in Lonate Pozzolo, storia arte società, Nicolini ed., Gavirate 1985, pp. 157-196.

Spada A., Bottini E., Pacciarotti P., L’abside di S. Ambrogio: problemi aperti, in Lonate Pozzolo, storia arte società, Nicolini ed., Gavirate 1985, pp. 197-210.

Bertolli F., L’ingignero Antonio da Lonate e la chiesa di Sant’Ambrogio in Lonate Pozzolo, Lonate Pozzolo 2003.

Campanile e chiostro di Sant'Ambrogio

Negli anni 1499-1520 sull’area della precedente, che era più piccola, venne costruita l’attuale chiesa di Sant’Ambrogio. Inizialmente, sul tetto di essa, stava una torricella con tre campane, le cui corde pendevano dentro la chiesa.

Più volte, dal 1570 in poi, i visitatori ecclesiastici invitarono il comune e le famiglie di Lonate a costruire un campanile vero e proprio.

Il campanile venne costruito nel 1635: determinante la partecipazione del comune alla spesa, certamente ingente. Lo stemma comunale a tre lune resta scolpito nello scudo sopra la porta insieme con la data di costruzione della torre.

Purtroppo nel 1636 Lonate fu ripetutamente saccheggiata dalle truppe franco-sabaude prima e dopo la battaglia di Tornavento e la costruzione della torre rimase interrotta.

Il campanile è una costruzione imponente, progettata forse dall’ingegnere Giovanni Battista Guidi Bombarda. All’esterno risulta una torre quadrata, ma dentro c’è una torre circolare: insomma due campanili in uno.

L’opera è in mattoni a vista, con angoli e marcapiani di granito. Nell’alto zoccolo di base, tutto rivestito di granito, è inserita la scala di accesso alla torre: 200 gradini conducono alla cella, dalla quale si può godere un’ampia veduta, dalle Alpi all’Appennino.

La torre fu portata a compimento nel 1784-87 con l’aggiunta della cella campanaria in mattoni senza angoli di granito e con il tetto a forma di padiglione.

Forse di allora, forse anteriore l’orologio, con grandi quadranti visibili su due lati esterni della torre.

Largo alla base più di 8 metri di lato, il campanile raggiunge alla cella l’altezza di 45 metri.

Le campane, 6 nel 1870, diventarono 8 nel 1900 quando finalmente ebbero di ferro il castello di supporto. L’attuale concerto risale al 1923.

Dal 1988 il suono delle campane, che prima si otteneva con il tiro delle corde da piano terra, è regolato da un impianto elettronico.

Nel 2006-07 si sono effettuati interventi di manutenzione straordinaria della torre e la revisione dell’impianto campanario.

E’ durato secoli l’uso di seppellire dentro e fuori le chiese. Clero, nobili, autorità locali erano sepolti i chiesa, sotto il pavimento, in sepolcri riservati; la gente comune fuori, intorno al tempio, nella nuda terra, dove per ragioni di spazio si imponevano “escavacioni” periodiche.

A Lonate il cimitero medievale si estendeva su tre lati intorno alla chiesa di Sant’Ambrogio. Con la ricostruzione della chiesa negli anni 1499-1520, con la costruzione del sagrato nel 1622, del campanile nel 1635 l’area cimiteriale si ridusse alla sola parte di levante.

Dal 1778 i defunti risultano tumulati in parte nei “novi sepolcri”, in gran parte “nel foppone”. La svolta rispondeva ad un decreto governativo improntato a ragioni igieniste. I nuovi sepolcri, per le famiglie notabili, furono costruiti nel 1776. Il “foppone” era il terreno ove si seppelliva la gente comune. L’insieme costituisce il chiostro che sta a sud della chiesa, accessibile dalla piazza attraverso due bei portali in granito.

Un basso porticato con pianta a forma di L, costruito ad archi lunghi, su esili colonne, lega la chiesa al campanile. Nella parete di fondo del porticato sono dipinti in affresco i 14 soggetti o stazioni della Via Crucis. Sotto il pavimento del porticato stanno i sepolcri, profondi 4 metri, chiusi con doppia lastra di pietra.

Cent’anni fa erano ancora leggibili le date 1776-1778 dipinte presso gli affreschi, e in archivio parrocchiale i nomi dei pittori Giovan Battista Ronchelli e Giacomo Baroffio, artisti varesini. La cattiva posa della calce nella fase di affresco e l’umidità successiva hanno provocato la caduta di moltissimi tratti della pittura. Meglio conservato l’affresco della Madonna del Carmine dipinto sopra la mensa della cappella a conclusione della Via Crucis.

Forse di allora, forse anteriore l’orologio, con grandi quadranti visibili su due lati esterni della torre.

Largo alla base più di 8 metri di lato, il campanile raggiunge alla cella l’altezza di 45 metri.

Le campane, 6 nel 1870, diventarono 8 nel 1900 quando finalmente ebbero di ferro il castello di supporto. L’attuale concerto risale al 1923.

Dal 1988 il suono delle campane, che prima si otteneva con il tiro delle corde da piano terra, è regolato da un impianto elettronico.

Nel 2006-07 si sono effettuati interventi di manutenzione straordinaria della torre e la revisione dell’impianto campanario.

E’ durato secoli l’uso di seppellire dentro e fuori le chiese. Clero, nobili, autorità locali erano sepolti i chiesa, sotto il pavimento, in sepolcri riservati; la gente comune fuori, intorno al tempio, nella nuda terra, dove per ragioni di spazio si imponevano “escavacioni” periodiche.

A Lonate il cimitero medievale si estendeva su tre lati intorno alla chiesa di Sant’Ambrogio. Con la ricostruzione della chiesa negli anni 1499-1520, con la costruzione del sagrato nel 1622, del campanile nel 1635 l’area cimiteriale si ridusse alla sola parte di levante.

Dal 1778 i defunti risultano tumulati in parte nei “novi sepolcri”, in gran parte “nel foppone”. La svolta rispondeva ad un decreto governativo improntato a ragioni igieniste. I nuovi sepolcri, per le famiglie notabili, furono costruiti nel 1776. Il “foppone” era il terreno ove si seppelliva la gente comune. L’insieme costituisce il chiostro che sta a sud della chiesa, accessibile dalla piazza attraverso due bei portali in granito.

Un basso porticato con pianta a forma di L, costruito ad archi lunghi, su esili colonne, lega la chiesa al campanile. Nella parete di fondo del porticato sono dipinti in affresco i 14 soggetti o stazioni della Via Crucis. Sotto il pavimento del porticato stanno i sepolcri, profondi 4 metri, chiusi con doppia lastra di pietra.

Cent’anni fa erano ancora leggibili le date 1776-1778 dipinte presso gli affreschi, e in archivio parrocchiale i nomi dei pittori Giovan Battista Ronchelli e Giacomo Baroffio, artisti varesini. La cattiva posa della calce nella fase di affresco e l’umidità successiva hanno provocato la caduta di moltissimi tratti della pittura. Meglio conservato l’affresco della Madonna del Carmine dipinto sopra la mensa della cappella a conclusione della Via Crucis.

I sepolcri ed il “foppone” poterono assolvere per meno di cinquant’anni ai compiti per cui erano stati voluti, dato che nel 1817 cominciò a

funzionare il cimitero fuori abitato, aperto sull’area dell’attuale Parco delle Rimembranze.

Tra le testimonianze lapidee ospitate nel chiostro meritano attenzione due are romane del I secolo d. C. e la colonna su basamento parallelepipedo di granito, con la statua del Battista bambino in cima, colonna originariamente piantata nella piazzetta di San Nazaro, oggi piazza Mazzini.

Bibliografia:

Franco Bertolli - Augusto Spada, La parrocchiale di S. Ambrogio, cimitero e chiostro, in Lonate Pozzolo. Storia arte società, Nicolini editore, Gavirate 1986, pp. 183-186.

Giuseppe Pacciarotti, Due secoli di pittura a Lonate Pozzolo, ibidem, pp. 272-274.

La torre e le campane di Sant’Ambrogio in Lonate Pozzolo. Passato, presente, interventi in programma, Mostra di fotografie, disegni, documenti… catalogo a cura di F. Bertolli e A. Iannello, supplemento a “La Nona Campana”, marzo 2006.

funzionare il cimitero fuori abitato, aperto sull’area dell’attuale Parco delle Rimembranze.

Tra le testimonianze lapidee ospitate nel chiostro meritano attenzione due are romane del I secolo d. C. e la colonna su basamento parallelepipedo di granito, con la statua del Battista bambino in cima, colonna originariamente piantata nella piazzetta di San Nazaro, oggi piazza Mazzini.

Bibliografia:

Franco Bertolli - Augusto Spada, La parrocchiale di S. Ambrogio, cimitero e chiostro, in Lonate Pozzolo. Storia arte società, Nicolini editore, Gavirate 1986, pp. 183-186.

Giuseppe Pacciarotti, Due secoli di pittura a Lonate Pozzolo, ibidem, pp. 272-274.

La torre e le campane di Sant’Ambrogio in Lonate Pozzolo. Passato, presente, interventi in programma, Mostra di fotografie, disegni, documenti… catalogo a cura di F. Bertolli e A. Iannello, supplemento a “La Nona Campana”, marzo 2006.

Monastero di San Michele

Michele non nacque in forma di edificio quadrilatero chiuso e porticato, come appare oggi. La sua storia, di domus conventuale prima e di monastero poi, è una storia di espansione graduale per via di successive aggregazioni di comunità religiose e di porzioni edificate.

Il primo nucleo, fondato e guidato da donna Irene Gennari rimonta all’anno 1290. Ad esso si unì prima del 1398 la domus fondata da donna Petra Carcano; poi, tra il 1412 e il l425, si unirono le religiose di una fondazione Piantanida. Trattàvasi sempre di piccoli nuclei femminili. Dal documento del 1425 si apprende che l’edificio era dotato di un portico e si trovava nella ruga muzia di contrada Capovico, cioè su un’area coincidente in parte con quella del successivo monastero di San Michele.

Queste religiose facevano vita in comune ispirata alla regola agostiniana, senza però osservare stretta clausura. Il loro oratorio, con un altare dedicato a sant’Antonio e un altro a san Michele, fu consacrato nel 1476. Sul finire del Quattrocento le religiose, ancora poche unità, si chiamavano di San Pietro Martire. La denominazione di monastero compare nel primo Cinquecento, quella di San Michele soltanto nel 1557.

I lavori di restauro effettuati nell’ultimo quindicennio hanno confermato che le parti più antiche del quadriportico che vediamo oggi sono l’ala nord e l’angolo nord-ovest.

Michele non nacque in forma di edificio quadrilatero chiuso e porticato, come appare oggi. La sua storia, di domus conventuale prima e di monastero poi, è una storia di espansione graduale per via di successive aggregazioni di comunità religiose e di porzioni edificate.

Il primo nucleo, fondato e guidato da donna Irene Gennari rimonta all’anno 1290. Ad esso si unì prima del 1398 la domus fondata da donna Petra Carcano; poi, tra il 1412 e il l425, si unirono le religiose di una fondazione Piantanida. Trattàvasi sempre di piccoli nuclei femminili. Dal documento del 1425 si apprende che l’edificio era dotato di un portico e si trovava nella ruga muzia di contrada Capovico, cioè su un’area coincidente in parte con quella del successivo monastero di San Michele.

Queste religiose facevano vita in comune ispirata alla regola agostiniana, senza però osservare stretta clausura. Il loro oratorio, con un altare dedicato a sant’Antonio e un altro a san Michele, fu consacrato nel 1476. Sul finire del Quattrocento le religiose, ancora poche unità, si chiamavano di San Pietro Martire. La denominazione di monastero compare nel primo Cinquecento, quella di San Michele soltanto nel 1557.

I lavori di restauro effettuati nell’ultimo quindicennio hanno confermato che le parti più antiche del quadriportico che vediamo oggi sono l’ala nord e l’angolo nord-ovest.

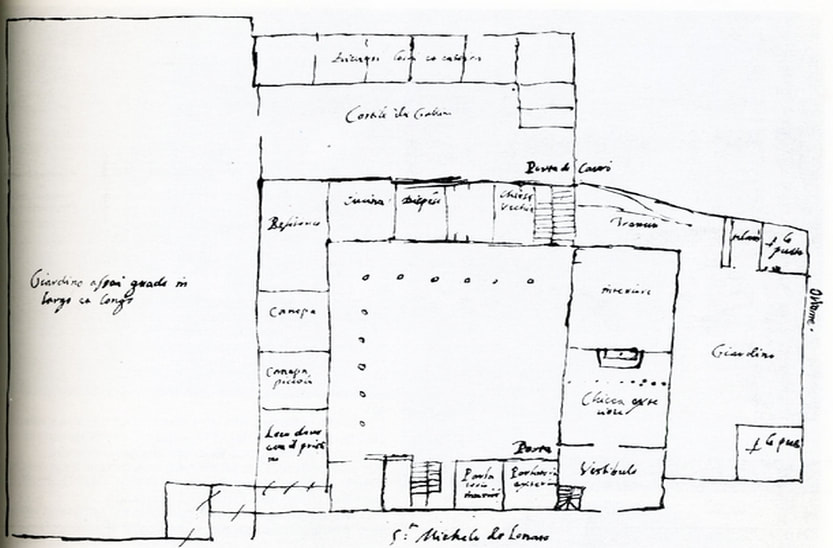

Un disegno dell’Archivio Storico Diocesano di Milano presenta in pianta lo sviluppo raggiunto dall’edificio intorno al 1575.

Finalmente un quadrilatero chiuso, garanzia di seria clausura possibile, nel quale erano già state inserite nel 1567 per aggregazione decisa dall’arcivescovo Carlo Borromeo le monache del vicino monastero di San Francesco.

Il disegno del 1575 presenta nell’ala ovest del quadrilatero il forno, magazzini e laboratori, il refettorio; nell’ala nord la cucina, la dispensa, la chiesa vecchia; nell’ala est la chiesa nuova, di lunghezza doppia, con una parte riservata alle monache ed una accessibile al popolo del paese; nell’ala sud il parlatorio, una scala, due locali senza espressa destinazione.

In tutto, fra grandi e piccoli, 18 locali a piano terra. Altrettanti dovevano essere i locali del piano superiore: dormitori, celle, infermeria, guardaroba, granaio. Intorno al quadrilatero erano disegnati vari rustici perché il monastero, proprietario di molte terre lavorate da massari, era anche un’azienda agricola, e sul lato ovest un grande giardino.

I carri accedevano al cortile e ai rustici dalla Ruga Sciucca; il popolo alla chiesa da quella che oggi è via Cavour.

Risalgono agli anni delle badesse Gennari e Della Croce (1564-73) gli affreschi con i simboli delle rispettive famiglie emersi durante i recenti restauri del locale all’angolo nord-ovest, sacrificato ad una scala moderna.

Nel 1684 il monastero aveva 39 professe, 9 converse, 8 educande. La chiesa esteriore misurava braccia 20x20, cioè metri 12x12. Ma l’edificio che vediamo oggi, lascia intuire integrazioni e modifiche successive.

Rimandano alla metà del Settecento la presenza di un porticato prima assente anche nelle ali est e sud, la diversa lavorazione delle colonne di queste parti rispetto alle colonne più antiche, gli affreschi inseriti nel refettorio e negli angoli del porticato, la data 1756 sull’architrave del portale che si affaccia sulla piazzola antistante la nuova chiesa, costruita a lato di quella demolita.

Pochi anni dopo, nel 1783, quando contava 31 professe e 8 converse, il monastero venne soppresso per decreto governativo; i suoi beni, case e terreni, vennero venduti all’asta. Il governo austriaco concesse l’ex monastero ad Adamo Kramer gratis perché vi impiantasse filatura e tessitura di cotone.

|

Nell’Ottocento lo stabile fu proprietà di varie famiglie aristocratiche milanesi, da ultimo dei Bosisio. Nel 1955 i fratelli Bosisio frazionarono il quadriportico ereditato in due parti: l’ala est, venduta a privati, venne quanto prima trasformata in locali di abitazione. Dal 1983 l’altra parte dello stabile è proprietà del Comune di Lonate che, demoliti i rustici per far posto ad una sede del distretto sanitario, ha provveduto a fare restaurare nel 1996-2000 la manica ovest collocandovi la biblioteca comunale, nel 2002-2008 la manica nord che attende una specifica utilizzazione, mentre restano da sistemare le altre parti. |

Bibliografia:

Bertolli F., Conventi e monasteri: nomi e sedi, in Lonate Pozzolo. Storia arte società, Nicolini editore, Gavirate 1985, pp. 87-102: 99.

Ferrario L., Il monastero di San Michele, ibidem, pp. 103-122.

Bertolli F., Spada A., Pacciarotti G., San Michele Monastero di Umiliate Agostiniane in Lonate Pozzolo, Comune/Pro Loco di Lonate Pozzolo, 1994.

Bertolli F., Iannello A., Lonate Pozzolo: conventi e monasteri del passato (Quaderni della Unitré, 2) Lonate Pozzolo 2009.

Bertolli F., Conventi e monasteri: nomi e sedi, in Lonate Pozzolo. Storia arte società, Nicolini editore, Gavirate 1985, pp. 87-102: 99.

Ferrario L., Il monastero di San Michele, ibidem, pp. 103-122.

Bertolli F., Spada A., Pacciarotti G., San Michele Monastero di Umiliate Agostiniane in Lonate Pozzolo, Comune/Pro Loco di Lonate Pozzolo, 1994.

Bertolli F., Iannello A., Lonate Pozzolo: conventi e monasteri del passato (Quaderni della Unitré, 2) Lonate Pozzolo 2009.